具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

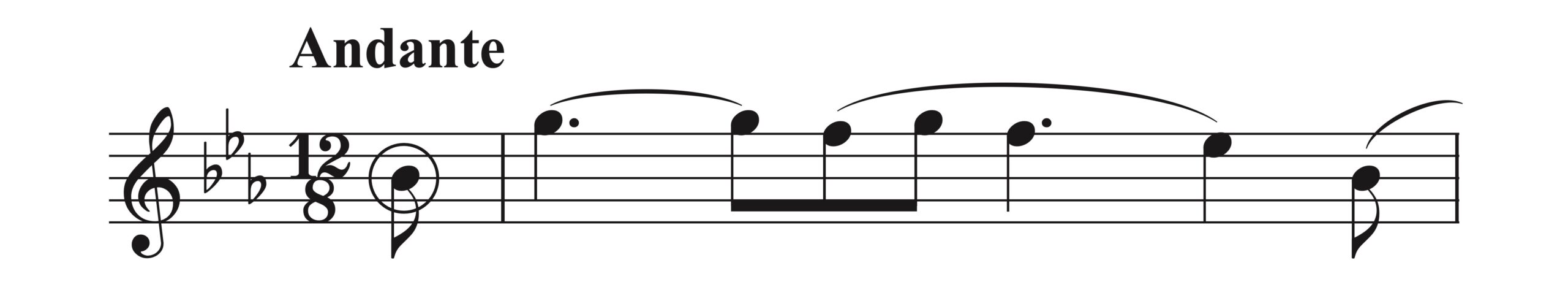

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

という記事でも書いた通り、

このアウフタクト(弱起)の8分音符は

「やや長めにとどまる」

と演奏解釈されることが多いようです。

実際、

楽譜通りに8分音符ピッタリの長さで演奏してしまうと

かなり素っ気ない印象になってしまいます。

一方、筆者が指摘したいのはそのやり方です。

まるでフェルマータがついているかのように長く伸ばしている演奏、

よく耳にしませんか?

それでは、とってつけたみたいに聴こえてしまいます。

重要なのは、

「あくまでも8分音符で書かれているという事実を忘れないこと」

また、

「音楽では、その箇所だけをとってみれば良くても、前後のつながりが良くないと流れて聴こえない」

ということも忘れずに。

この譜例の場合、

アウフタクト(弱起)の8分音符はやや長めにとどまり、

1小節目に入ったところはやや丁寧に演奏、そのあと戻す。

そして、

これら一連の流れを

ギクシャクしたりわざとらしくならないように調整するのが得策です。

録音して、

少なくとも自分の耳にとっては不自然がないかを確認しながら

仕上げましょう。

この楽曲でもそうですが、

特に曲頭のアウフタクトは

下に伴奏がついていないことも多く

メロディ音がハダカになるケースが頻出。

したがって、

「音色」はもちろん

今回話題にしたような「長さ」のことなどが

よりはっきり聴こえてしまいます。

「弾きやすくても難しい」

とは、こういうところのことを言うのですね。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント