【ピアノ】ブルグミュラー25の練習曲が終わったら

► はじめに

本記事では、独学でピアノを学習されている方向けに、「ブルグミュラー25の練習曲」修了後の最適な学習の進め方について詳しく解説しています。

多くの独学の方が、「次に何をすればいいのか分からない」という悩みを抱えています。インターネット上には様々な情報が溢れていますが、かえって選択肢が多過ぎて迷ってしまうことも少なくありません。

そんな迷いを解消するために、実際の学習効果と独学での取り組みやすさを重視した、具体的で実践的な選択肢をお伝えします。単に「次はこれをやりましょう」ではなく、なぜその選択が効果的なのか、どのような点に注意して取り組むべきなのかまで、詳しく説明していきます。

この記事で得られること:

・ブルグミュラー25の練習曲修了後の2つの主要な選択肢とその特徴

・それぞれの選択肢における具体的な学習方法と注意点

・独学者に適した楽譜の選び方

・よくある疑問「ブルグミュラー18の練習曲は必要?」への回答

► 押さえておきたい前提知識

‣ 基本的な考え方

取り組む楽曲を決めるときには、「練習曲」と「楽曲」に分類して考えてみましょう。

練習曲:

・「バイエル」「ツェルニー」などの技巧的な反復練習を重視した曲集

・特定の演奏技術の習得を目的としている

楽曲:

・「ソナチネ」「ブルグミュラー」などの音楽的表現を重視した曲集

・演奏表現の幅を広げることを目的としている

‣ 推奨される学習方法

初級〜中級段階では、負担を考慮して以下の組み合わせをおすすめします:

・1日の練習時間を両方にバランスよく配分

注:伝統的な進め方を取らない場合は、別のやり方でも構いません。

注2:ブルグミュラー25の練習曲は、タイトルに「練習曲」とありますが、実質的には「楽曲」として扱うべき曲集です。

目安としては、ブルグミュラー25の練習曲は「バイエルの後半あたり」から併用します。練習曲は「バイエル」が終わり次第、「ツェルニー100番」もしくは「ツェルニー30番」などに変更します。

そして、楽曲は「ブルグミュラー25の練習曲」の次にどんな曲集に取り組むべきか、というのが今回の話題。パターンは何通りか考えられます。

► ブルグミュラー25の練習曲修了後の選択肢

‣「ソナチネアルバム 第1巻」への進級

特徴と利点:

・古典派音楽の基礎を学べる

・ソナタ形式の理解に最適

・技術的な難易度が段階的に並んでいるわけではない

学習の進め方:

・1-12番が基本的な学習範囲

・推奨される最初の1曲:クレメンティ「ソナチネ Op.36 第1番」(第7番として収録)

・必ずしも全曲に取り組む必要はない

・13番以降は任意(他の曲集で学習可能な曲が多い)

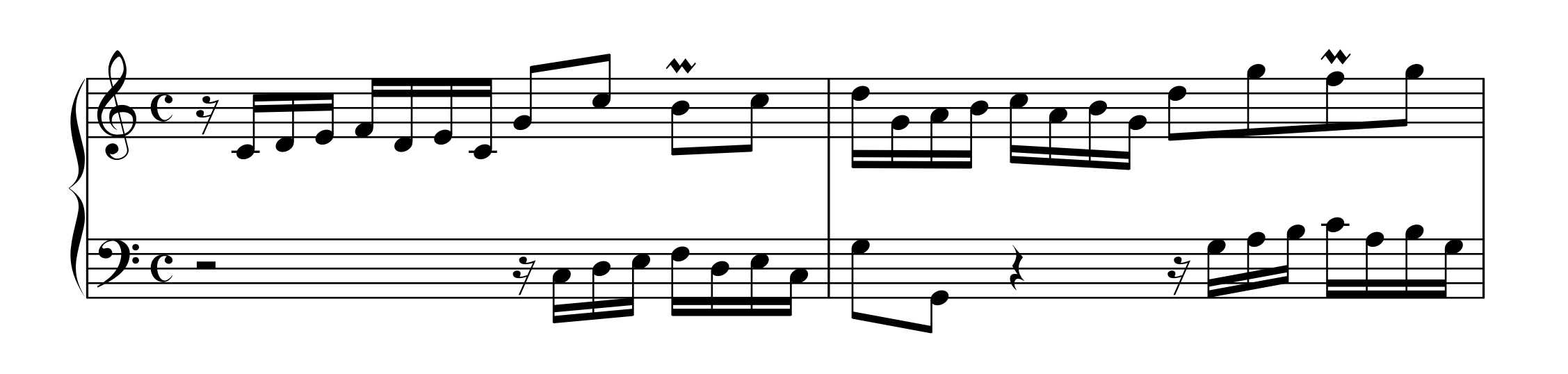

クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

「ソナチネアルバム 第1巻」は、古典派のソナタへ向かうにあたって通るべき曲集です。もちろん全曲に取り組む必要はありませんが、「クーラウ」や「クレメンティ」などの定番のソナチネには触れておくべきです。「1-12番までのソナチネが定番のもの」なので、ここから数曲抜粋して練習しましょう。

「1番」から順番に取り組んでいく曲集ではなく、難易度はバラバラに収録されています。

ソナチネアルバム 第1巻では「第7番」として収録されている、クレメンティ「6つのソナチネ Op.36 第1番」から取り組むのが一般的で、難易度としても一番取り組みやすい作品となっています。

「ソナチネアルバム 第1巻」の「第13番」以降の楽曲は、モーツァルトのソナタ集など別の曲集でも学習できる作品が中心なので、独学の方はパスしてもいいでしょう。

・ソナチネ アルバム 1 / 全音楽譜出版社

‣ J.S.バッハ「2声のインヴェンション」への進級

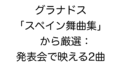

J.S.バッハ「インヴェンション 第1番 BWV772」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲頭)

特徴と利点:

・対位法の基礎が学べる

・両手の独立した動きを習得できる

学習上の注意点:

・独学者は解釈版の使用を推奨

・アーティキュレーション、運指、装飾音符の理解がないと、原典版での入門は厳しい

ソナチネではなく、J.S.バッハ「2声のインヴェンション」へ入るのも一案です。

場合によっては、「ソナチネアルバム 第1巻」「2声のインヴェンション」「ツェルニー30番」などと、3冊を併用することもありますが、曲集が増えてしまい負担になってしまうと思います。まずは2冊のみにしぼって学習していくほうが、独学には適切でしょう。

練習方法ですが、原典版のヘンレ版などではアーティキュレーションが書かれていないので、J.S.バッハに慣れていない独学の方には向きません。したがって、「解釈版」をそのまま使って学習してしまいましょう。

おすすめの楽譜は、「園田高弘 校訂版 J.S.バッハ インヴェンション BWV772−786(春秋社)」です。

「アーティキュレーション」はもちろん、「運指」や「装飾音符の入れ方」まで幅広くカバーできます。解釈版の中でも詳しい印象があるということと、必要であれば校訂者による参考演奏音源も手に入れられることが信頼のポイントです。

この楽譜の解説では、それぞれの番号をどの順序で取り組んでいくのがベストなのかについても書かれているので、基本的にはその順序で練習していくようにしましょう。レベルも加味したうえで、インヴェンションの中における効果的な取り組み順序が考えられています。

・園田高弘 校訂版 J.S.バッハ インヴェンション BWV772−786 / 春秋社

‣「ブルグミュラー18の練習曲」は使わないのか

位置づけ:

・全曲習得は必須ではない

・好みの曲を選んで単曲練習することを推奨

理由:

・この段階では新しい作曲家の作品に触れるほうが有益

・ツェルニーで代替可能な技術的要素が多い

・25の練習曲と比較して曲集としてのバランスが劣る

ブルグミュラー25の練習曲に続いて取り入れられることがある、「ブルグミュラー18の練習曲」という曲集があります。この曲集の中にも魅力的な作品は入っていますが、まるまる1冊すべてに取り組む必要はないでしょう。

ブルグミュラー25の練習曲は、1曲あたりの楽曲の長さや音楽性の幅広さなども含め、総合的にバランスのとれた素晴らしい曲集でした。一方、「ブルグミュラー18の練習曲」には、ややツェルニーの練習曲に置き換えられるような楽曲が見られます。また、この段階にまで達したのであれば、ブルグミュラーではなく別の作曲家の作品にもどんどん触れていくべきというのが大きな理由です。

もしこの曲集の中に好きな楽曲があるのであれば、演奏会のためなどに単曲で取り出して練習してみるのはいいでしょう。

・ブルクミュラー18の練習曲 / 全音楽譜出版社

► 各選択肢の特徴比較表

| 項目 | ソナチネアルバム 第1巻 |

J.S.バッハ「2声の インヴェンション」 |

|---|---|---|

| 音楽的特徴 | 古典派の基礎 ソナタ形式習得 |

対位法の基礎 両手の独立性 |

| 難易度 | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |

| 学習期間目安 | 〜1年(1-12番から抜粋した場合) | 〜1年(全15曲に取り組んだ場合) |

| 独学適性 | ◎ (市販の楽譜はほぼ実用版) |

○ (原典版も出回っているが解釈版推奨) |

| 推奨楽譜 | 全音楽譜出版社 ソナチネアルバム 1 |

園田高弘校訂版 (春秋社) |

| 学習範囲 | 1-12番からの抜粋が基本 (推奨取り組み順序あり) |

全15曲 (推奨取り組み順序あり) |

► よくある質問(FAQ)

Q1. ソナチネとインヴェンションの両方同時に取り組むのは無理ですか?

A1: 可能ですが、独学者にはおすすめしません。理由は:

・練習時間が分散し、どちらも中途半端になりがち

・異なるスタイルの音楽で混乱する可能性がある

・まずは一つを集中して取り組み、数曲習得してからもう一方に進むほうが効果的

Q2. 独学で大丈夫でしょうか?

A2: 以下の条件が揃えば独学でも十分可能です:

楽譜選び

実用版・解釈版を選ぶ(上記で紹介している楽譜は、実用版・解釈版)

参考資料

各種YouTube動画や本Webメディアの該当学習参考記事を参考にする

定期的に録音する環境

ICレコーダーなどで自分の演奏を客観的に把握する

Q3. オンラインレッスンは利用すべきですか?

A3. 予算に余裕があれば、スポット(単発)の相談でも有効です:

メリット

専門的なアドバイス、モチベーション維持、演奏発表会の出演機会の獲得

活用法

新しい曲に入るとき、行き詰まったときなどに相談し、独学で厳しい部分を解決する有意義な時間にする

Q4. この段階で演奏発表会に出ても大丈夫ですか?

A4. むしろおすすめします:

・インヴェンションなら1曲のみ、ソナチネなら第1楽章のみでもOK

・目標ができることで練習にメリハリが生まれる

・独学だと少なくなりがちな音楽仲間ができる可能性がある

► まとめ

「ブルグミュラー25の練習曲」修了後は、以下の2つの選択肢からどちらかを選ぶのがおすすめです:

・「ソナチネアルバム 第1巻」で、古典派音楽の基礎を学ぶ

・J.S.バッハ「2声のインヴェンション」で、対位法および解釈版による音楽表現を学ぶ

使う教材が決まったら、以下の記事もあわせて参考にしてください:

ソナチネにした方:【ピアノ】クレメンティ ソナチネ Op.36-1 第1楽章の分析:楽曲分析の基礎

インヴェンションにした方:【ピアノ】J.S.バッハ インヴェンション全15曲 練習参考記事一覧と学習ガイド

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント