具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

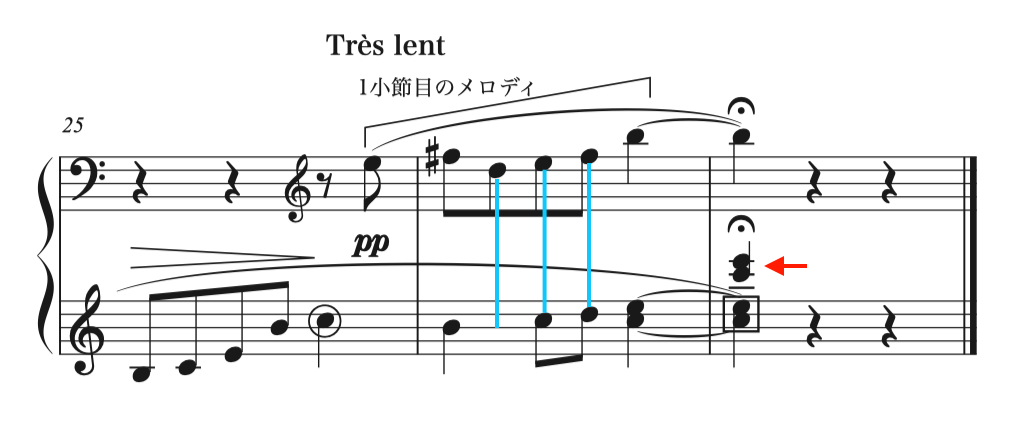

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-27小節)

赤矢印で示した、

27小節目の高く鳴らされる「3度音程の和音」は

「エコー」のようなイメージで。

① メロディなどとは関係なく、別の音域で単発で小さく鳴らされる

② あるパッセージが「同じ形」で尚且つ「小さいダイナミクス」で繰り返される

色々なパターンがありますが、大きくはこの2つに分類されます。

譜例のエコーは、①に該当します。

譜例のエコーは、

遠くで鳴っているイメージを持って、極めて軽く演奏すると音楽的です。

このエコーは

オーケストラで演奏するとしたら、

絶対にメロディとは ”別の楽器” で演奏するはずです。

イメージしてから音を出すことの重要性は

以前から記事にしていますが、

イメージすることで

打鍵の仕方に無意識のコントロールが入るのです。

したがって、

遠くで鳴っているような音を出すためには

どのように打鍵すればいいかを知っていなくても

無意識のコントロールで

結局は音色を近づけることができます。

少し、難しい話をしてしまいました。

もっと簡単な言い方をすると、

「遠くで鳴っているような音を出したい」

と思いながら、バシン!という打鍵をする人はいません。

反対に、

「すぐ目の前に音像があるような音を出したい」

と思いながら、フワッという打鍵をする人はいません。

イメージは、自分の打鍵の仕方に直結しています。

だからこそ、イメージすることは馬鹿にできないのです。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント