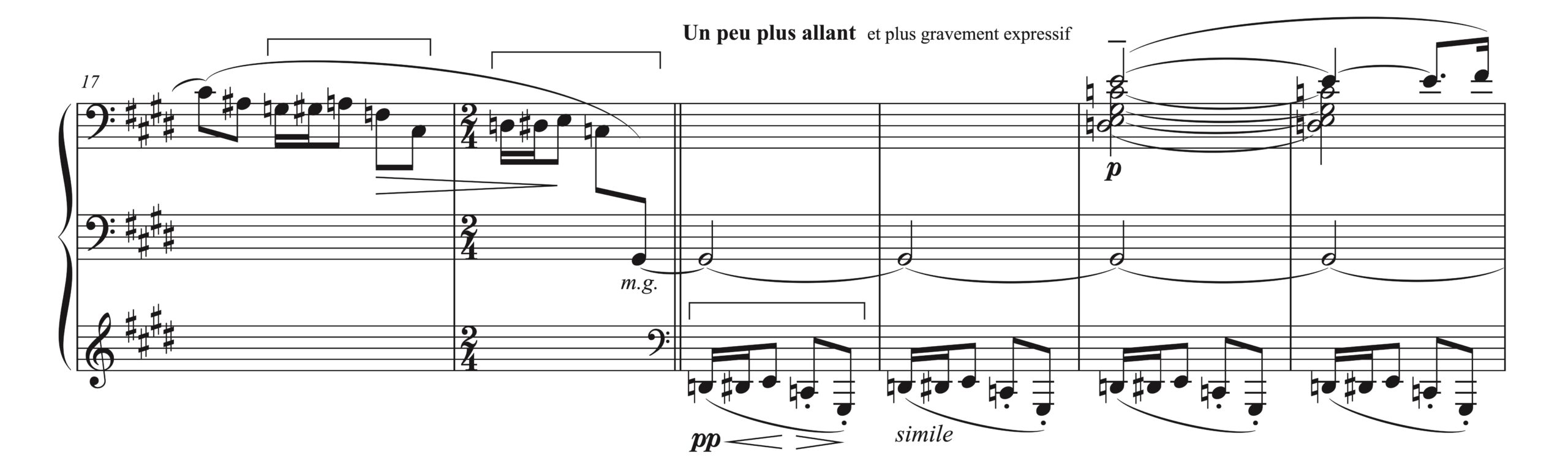

譜例を見てください。

ドビュッシー「前奏曲集 第2巻より 第2曲 枯葉」

譜例(Finaleで作成、17-22小節)

17-18小節目のメロディに対して

カギカッコで示した素材に注目してください。

そのメロディの断片が

19小節目では一番下の段へ移されます。

そしてオスティナートとして繰り返されます。

オスティナートのような「繰り返し」というのは

音楽的な観点で言えば「主役的な独立性」には欠けます。

音は動いていても、音楽的には「スタティック(静的)」ということ。

つまり、

「すでに伴奏的役割に移行した」とも考えられるのです。

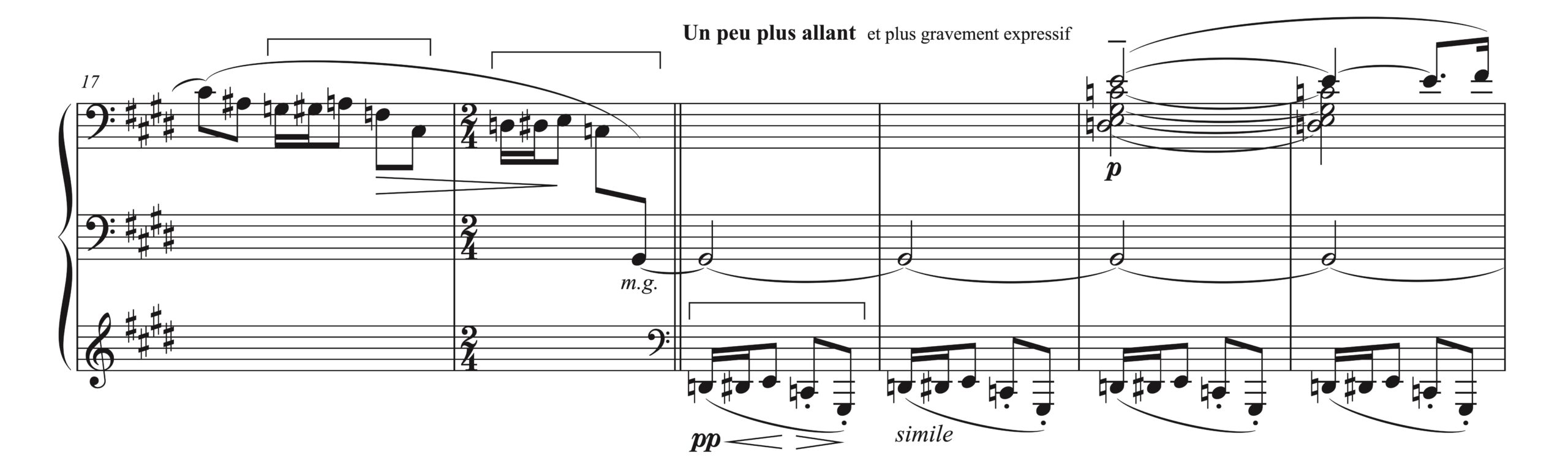

(再掲)

さらによく見てください。

21小節目では

一番上の段にメロディが出てきます。

つまり、

ここまでメロディだった素材は

やはり、伴奏へ移行していたということなのです。

よくあるやり方ではありますが、

音楽的かつ、面白い音楽演出ですよね。

これが分かれば、

演奏においてどちらの動きを目立たせるべきかは明白。

ドビュッシーの楽曲は多層的であり、

必ずしも

「メロディ+伴奏」

というような単純な役割分担になっていない楽曲もあります。

しかし、

ここでは明らかに

新しく出てきたメロディの方に重要度が感じられます。

何となく楽譜を読んで音を出しているだけではなく、

譜読みでこういった楽曲分析的なことを読み取るのが

音楽を深く理解するための第一歩です。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント