以前に、

という記事を書きました。

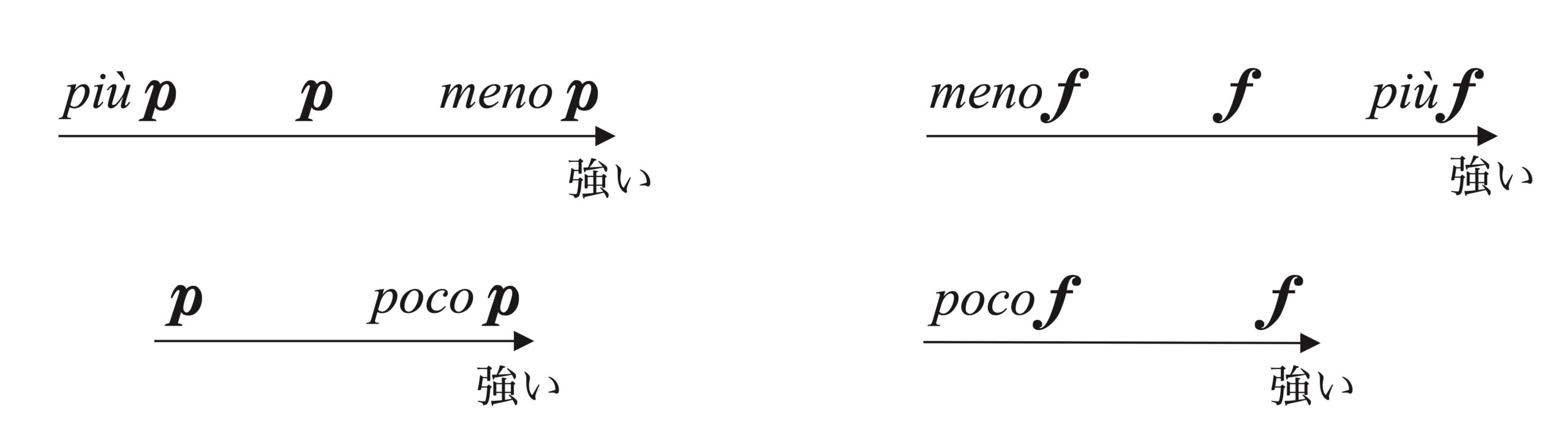

この記事の中で取り上げた表を再掲しますので

確認してください。

さて、

これを踏まえたうえで今回の話題に移ります。

ドビュッシーなどの作曲家は

このように4種のダイナミクスを併置することで

デクレッシェンド、

それも「徐々に小さく」ではなく

「段階的なデクレッシェンド」

の様子を楽譜に書き残しています。

ピアノ曲をはじめ、何作品もの中で見られます。

こういった書き方は

特に近現代になってから多く見られるようになったため

それ以前の時代には比較的珍しいものでした。

それだけ作曲家の要求も細かくなっているということです。

しかし、

p ですら既に静かな世界であるのに

più pp まで4段階ものダイナミクスを

どうやって表現すればいいのでしょうか。

ポイントは大きく3つです。

② 打鍵速度と打鍵角度をコントロールする

③ p の部分は、自分が思っている p よりもやや太めの音を出しておく

① 途中からソフトペダルを用いる

これは言うまでもありませんよね。

ソフトペダルは「弱音ペダル」などと言われることもありますが、

音量をおさえるだけでなく

音色を曇らせることもできます。

したがって、pp または più pp から使用し始めるのがいいでしょう。

② 打鍵速度と打鍵角度をコントロールする

ざっくりとではありますが

次のようなことが言えます。

◉ 指を寝せ気味にして打鍵速度をゆっくりめに弾くと、曇りがかった音が出る

したがって、

これを4段階の中で使い分けることで弱音の幅が出ます。

重要なのは、

「指を立てて打鍵速度を速めに弾いても、ある程度の弱音であれば出せる」

ということを知っておくこと。

そしてそれを練習して身につけることです。

più pp へ向かうにしたがって

段々と指を寝せ気味にして

打鍵速度をゆっくりめに弾くようにするといいでしょう。

③ p の部分は、自分が思っている p よりもやや太めの音を出しておく

これは見落とされがちですが、

とても大きなキーポイントとなります。

p の部分は自分が思っている p よりもやや太めの音を出しておくことで

「小さくなりすぎないこと」が大切です。

「それでは、mp と一緒じゃないか」

という声が聞こえてきましたが、

一緒ではないのです。

聴衆は音楽を「相対的」に聴きます。

したがって、

その直前のダイナミクスとの兼ね合いさえ許せば

やや太めの音で弾いた p であっても

mp ではなく p に聴かせられるのです。

紹介した①〜③を併用するのがベスト。

それだけで、

なんとなく演奏する場合と比べたら

弱音の表現幅がグンと広がるはずです。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント