【ピアノ】più、meno、pocoがついた強弱記号の強さ関係

► はじめに

・ più 、meno 、poco がついていると強弱関係が分からなくなる

・ meno f 、poco f は mf よりも大きい?

・ 強弱の相対関係を一覧で眺めたい

本記事ではこういった内容を網羅しています。

► più、meno、poco の意味・相互関係・使用例

‣ 基本的意味

まず、più 、meno 、poco の基本的意味を整理しておきましょう。

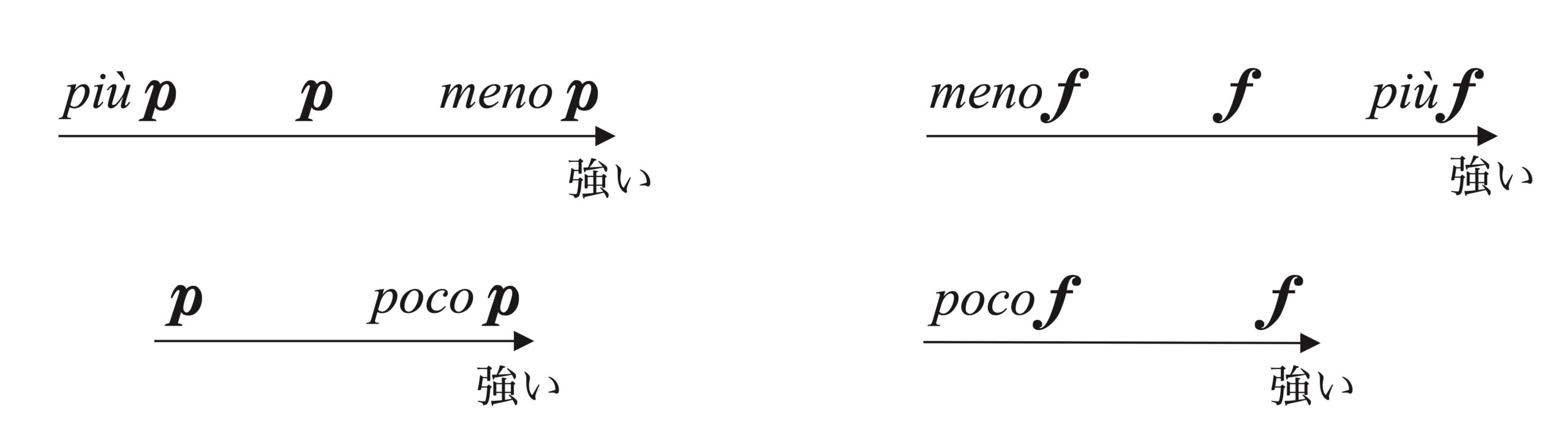

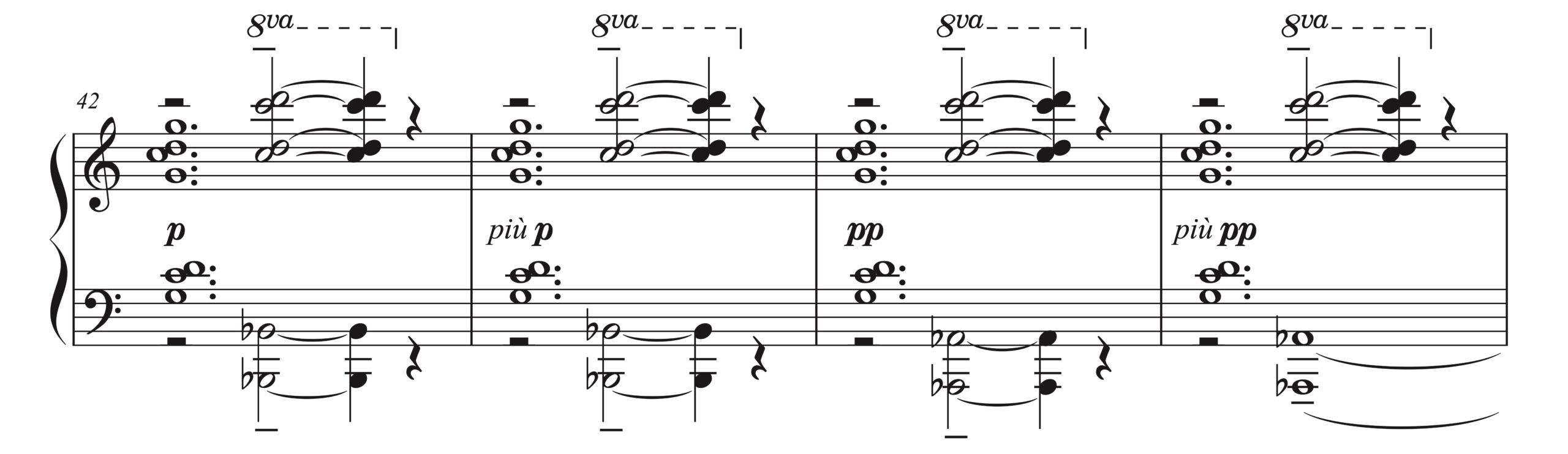

più は「より多く」、meno は「より少なく」、の意味で、その次にくることばの意味をプラスまたはマイナスの方向に規定する。poco は「少し」の意味。

(抜粋終わり)

‣ 強さ関係

上記の内容にしたがって強弱関係を見ていくと、以下のようになります。

「それぞれの矢印が右側へ向かうほど、ダイナミクスが上がる」と考えてください。

mf ff p pp などに più 、meno 、poco の用語が用いられることは少なく、多くは p や f に使われます。

例えば、ドビュッシーは特に più p を多用しますが、più は「より多く」なので、più p は p よりも小さくなり、più f は f よりも大きくなる。

冷静に考えれば当然のことですが、これを逆に捉えてしまうケースが多いようなので、十分に注意しましょう。meno「より少なく」に関しても、逆に把握してしまわないように注意しましょう。

(再掲)

ここで問題点が出てきます。表にある各項目と mf や mp との関係は、どのようになるのでしょうか。

一般的には、「meno f や poco f は mf より強い」などとされることが多くあります。meno f や poco f が mf よりも小さければ、f という用語を使う意味がないからです。また、mf と同じくらいなのであれば、mf と書けばいいからです。

しかし、この辺りについては厳密な決まりはありません。

mf 、meno f、poco f の強弱関係は、作曲家によって変わり得ると把握しておいてください。作曲家の記号チョイスは、感覚的なものや前後関係が密接に結びついているからです。

「前後と同じく、あくまで f の領域ですよ」という意図を強調したければ、mf と同じくらいのイメージでも meno f や poco f を採用し、あえて f という文字がついた記号を用いることもあるでしょう。

反対に、「ここではダイナミクスが段になって、次の f に続いていますよ」という意図を強調したければ、meno f や poco f を使わずにあえて mf という文字がついた記号を使うことで、「mf → f 」という段を視覚的にも示すはず。

più f、poco p 、più p 、meno p など、他の比較対象も同様です。

作曲家が「p よりも大きなダイナミクスが欲しい」と思ったとしても、mf と書いてしまうと、強弱だけでなく音楽自体が変わってしまいます。強弱は音の「テンション(音色から喚起される緊張度)」にも影響するからです。

したがって、「作曲家が楽譜に書く強弱記号には必ず意味がある」ことを常に忘れずに、どうしてその強弱記号が採用されているのかを考える習慣をつけましょう。

‣ 具体的な使用例

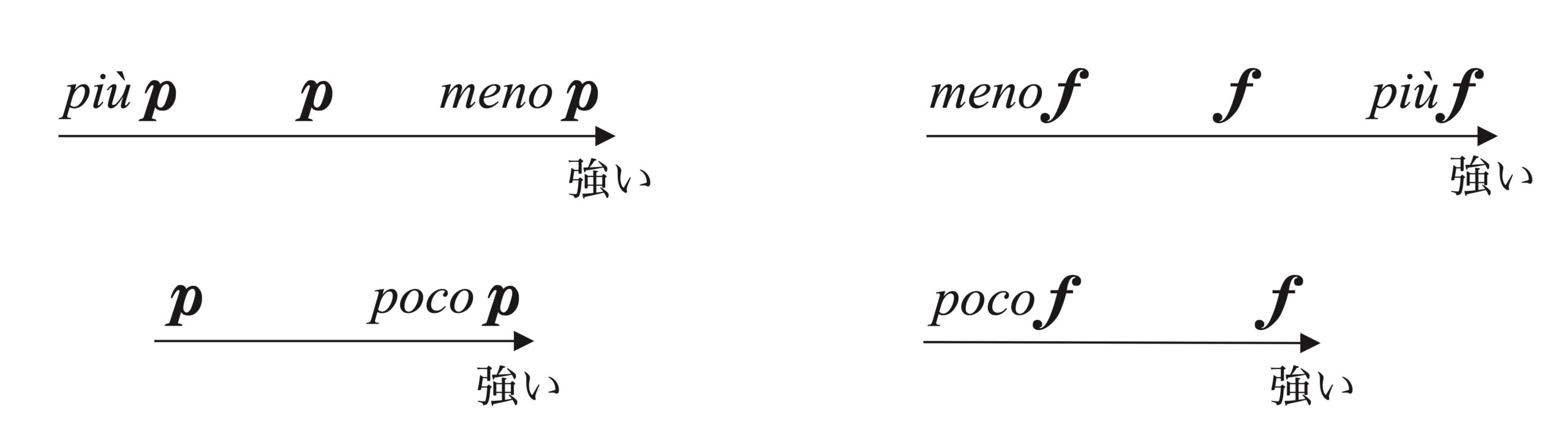

ドビュッシーが più を用いて細かなダイナミクス指示をした例を、一つ見ておきましょう。

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 沈める寺」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、42-45小節)

ここでは、p 以下のダイナミクスが p を含めて「四段階」も指定されています。

このダイナミクス指示によって生み出される音楽的効果としては、「四段階にわたって段々と距離が遠くなっていくイメージを喚起させること」があります。それを “弱奏という範囲の中で” 表現したかったのでしょう。

仮に、同じ四段階であっても、mf → mp → p → pp という変化の仕方であれば、音楽の意味は全く変わってしまいます。だからこそ、più を用いた細かい強弱の変化が必要だったということです。

このような細かなダイナミクス指示は、「前奏曲集 第2集 花火」の曲尾などにも見られます。

► 終わりに

その他、強弱記号には:

・時間経過に伴う強弱変化(クレッシェンド、デクレッシェンドなど)

・単独の音に対する強弱変化(アクセント、スフォルツァンドなど)

・強弱に関わる発想標語(tranquillo、sotto voceなど)

などと様々なタイプのものがあります。

このような内容について基礎から学びたい方は、「楽典―理論と実習 著 : 石桁真礼生 他 / 音楽之友社」を使って学習しましょう。

► 関連コンテンツ

コメント