■「繰り返し」では弾き方を変えるべき?

♬「繰り返し」で弾き方を変えるべきケース

「繰り返し」で弾き方を変えるべきケースというのは

いたってシンプル。

聴衆にとって”今さっきと同じことが繰り返されている”

ということが明らかに分かるケース

です。

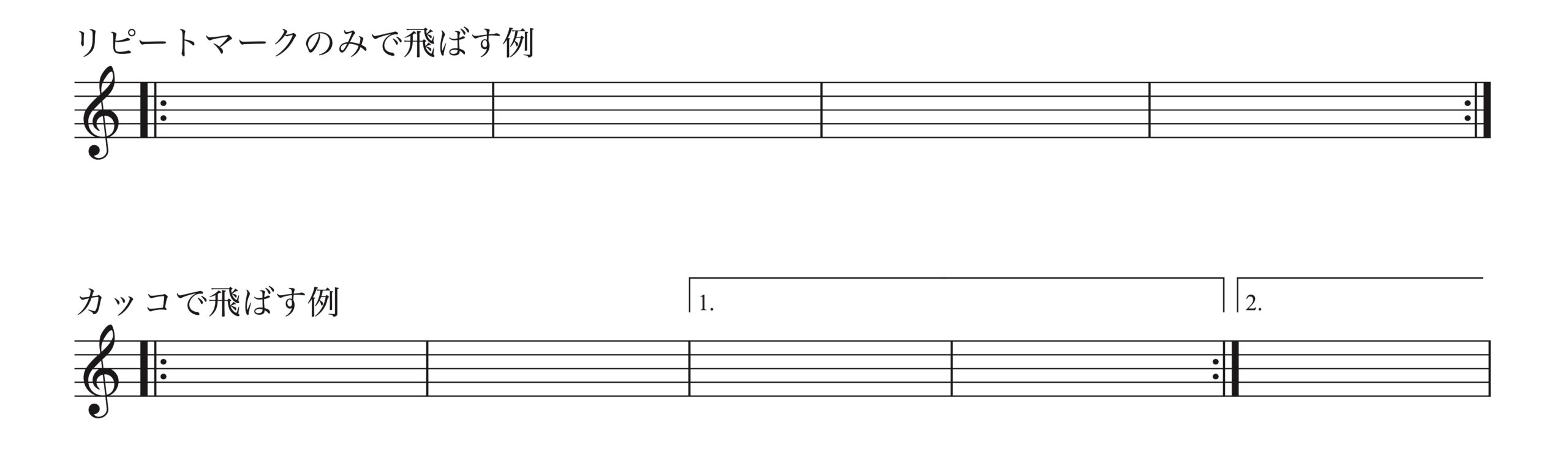

以下の譜例を見てください。

この「A-A」のような繰り返しが該当します。

特に「短い単位」で繰り返される場合は

聴衆にとって「繰り返されている」ということが明らかですよね。

そういったときにまったく同じ弾き方をしてしまうと

聴衆を退屈させます。

「強弱」「アーティキュレーション」「ペダリング」

などの解釈に何かしらの変化を与えましょう。

このような工夫は

作曲家の意図を無視しているとはみなされません。

さらなるケースを挙げます。

ソナタ形式の提示部というのは

ベートーヴェンの中期作品くらいまででしたら

ほぼ必ずといってもいいほど

提示部全体をリピートするように作曲されています。

その場合は、

ある程度の長さのものを反復することになりますが

繰り返しで弾き方を変えることは良くおこなわれます。

「A-B-A-B」という例ですね。

♬ 「繰り返し」で弾き方をあえて揃えるのもアリのケース

楽曲によっては、

「A-B-C-D-E-A」

などと、別の多くのセクションが挟み込まれた後に

まったく同じ形での繰り返しが用意されているケースもあります。

(A-B-C-D-E-Aの場合は、Aのこと)

例えば、

武満徹「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」

など、他にもいくらでもあります。

(ちなみに、これらの楽曲構成はA-B-C-D-E-Aではありませんが、同様の考え方ができる作品です。)

こういった楽曲のように

多くの別セクションを挟んだ後に

ひとつのセクションだけが回想的に戻ってくるときは

あえて同じように表現を揃えておくことが有効なケースもあります。

「やっと帰ってきた印象」や「楽曲全体の整合性」

を感じさせることができるからです。

それに、短い単位をすぐに繰り返しているわけではないので

先ほどの例のように飽きさせることもありません。

この辺りは解釈次第。

変えてもいいでしょうし、変えないことの良さもある。

前項の

♬「繰り返し」で弾き方を変えるべきケース

との違いを理解してください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント