具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

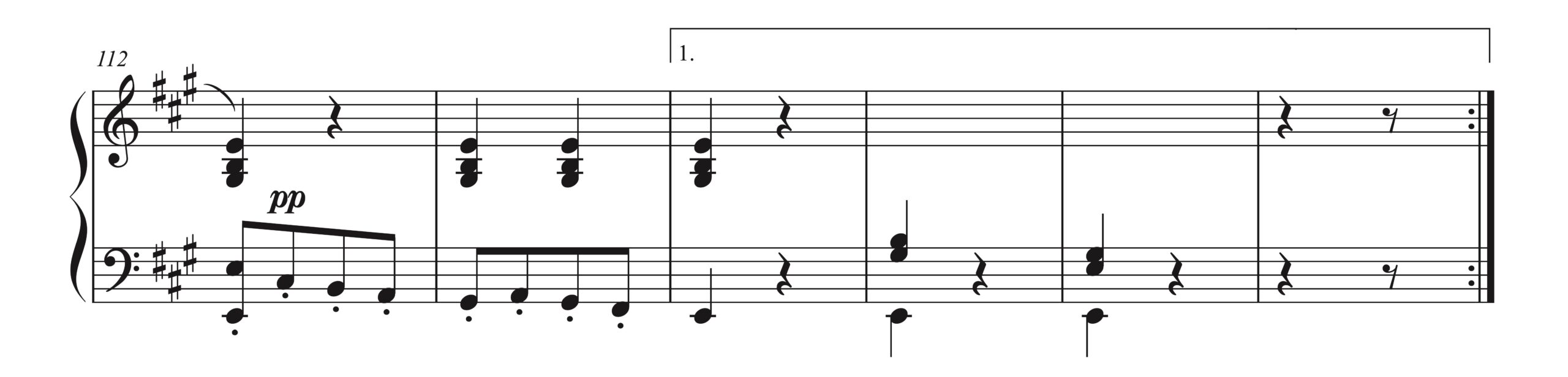

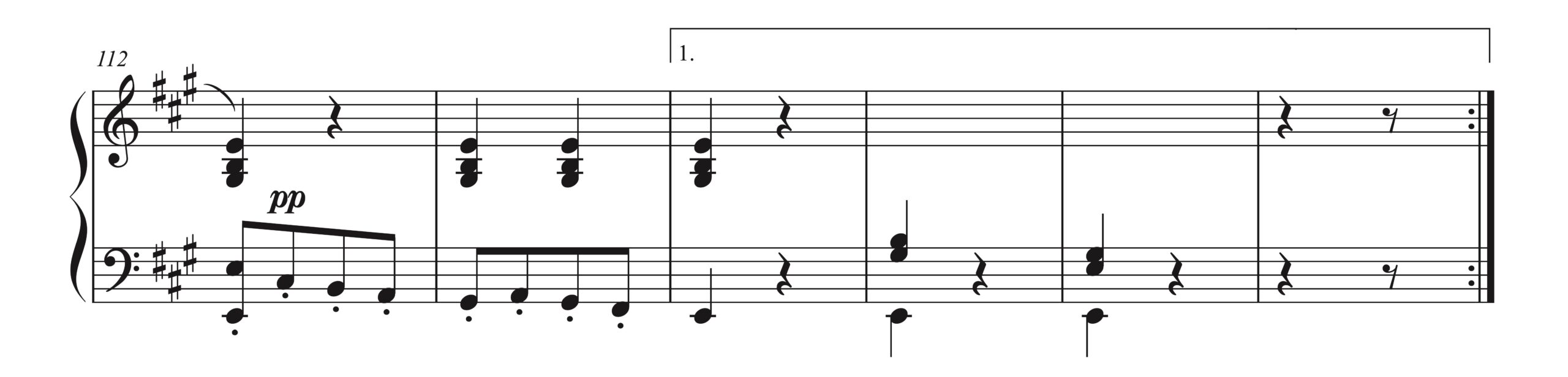

ベートーヴェン「ピアノソナタ第2番 イ長調 作品2-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、112-117小節目)

譜例の箇所のように

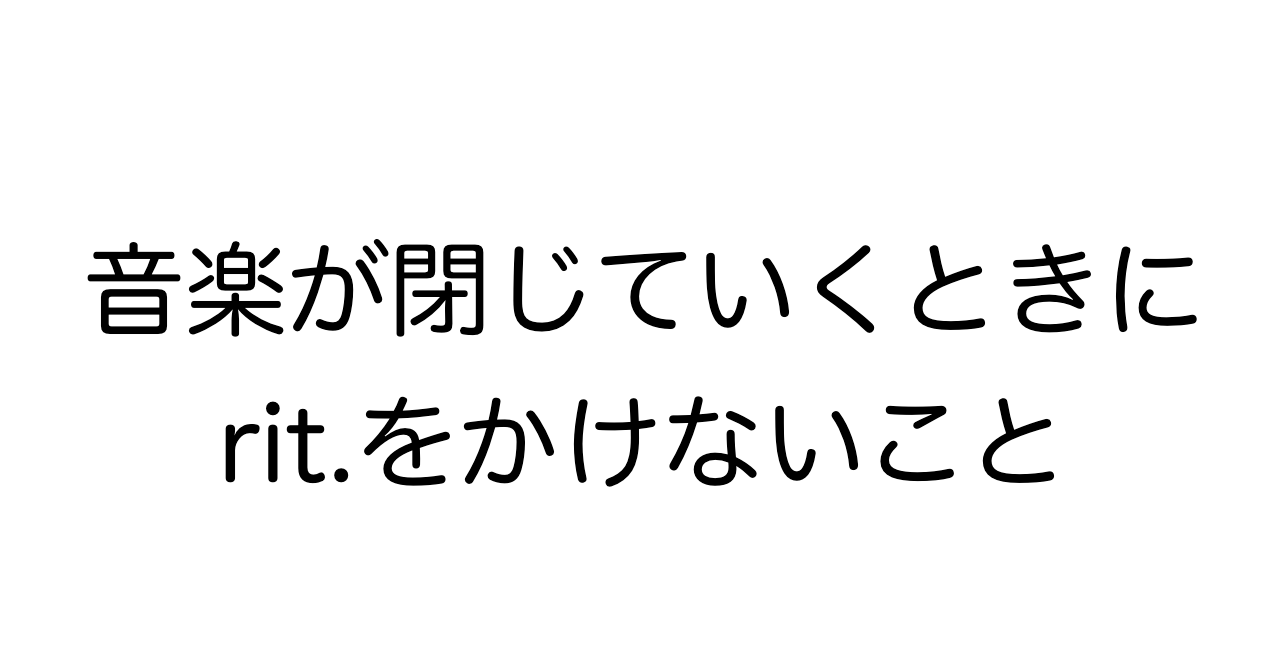

音楽が収束していくところ、

つまり「音楽が閉じていくところ」で

無意味にrit.してしまっていませんか?

作曲家があえてrit.と書いていない限りは

基本的には不要です。

必ずしも終止型を作っていない箇所も含め、

音楽が閉じていくところは1曲の中に何回も出てくるのが普通です。

その都度テンポをゆるめていると

音楽に段落感のつくところが増えすぎてしまいます。

そうすると、

いちばん段落感をつけたいところが活きませんし

音楽全体の流れもぎこちなくなってしまいます。

別の言い方をすれば、

「音楽が閉じていくときにrit.をかけないこと」

というよりは

「かけるかどうかを必ず考えるべき」。

(再掲)

譜例の箇所は

一応の「締めくくり」ではありますし、

ほんの少しだけテンポをゆるめるのは

一部のピアニストはおこなっていることです。

しかし、

楽曲が終わってしまうのではないか

と思うほどrit.するプロはいません。

必ず楽曲全体におけるその箇所の意味を考えて

ほんとうにテンポをゆるめるべきかを

考えるようにしましょう。

そして、ゆるめる場合でも

「ほんの少し息を入れる程度」

にしたほうが

楽曲全体のバランスは優れたものになるでしょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント