フレーズ終わりの音楽的な処理の方法は

以下の点です。

「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本

具体例を見ていきましょう。

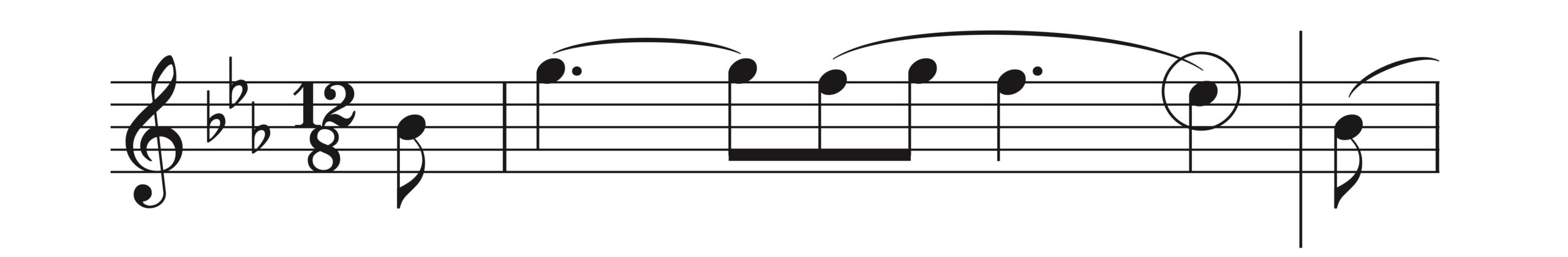

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭のメロディ)

スラーを確認することで、

丸印をつけた「Es音」が

「フレーズ終わりの音」

であることは分かりますね。

つまり、

このEs音が大きくとび出てしまうと音楽的に不自然なのです。

直前の付点4分音符「F音」よりも

大きくなってしまわないように。

こういった考え方は楽曲が変わっても同様です。

楽譜をみて

「フレーズがどこで終わっているのか」

を見つけましょう。

そのためには、

「作曲家がつけたスラー」

も参考になりますが、

「メロディだけ歌ってみる」

もしくは

「メロディだけ弾いてみる」

といった方法も有効です。

一方、

この考え方には例外があります。

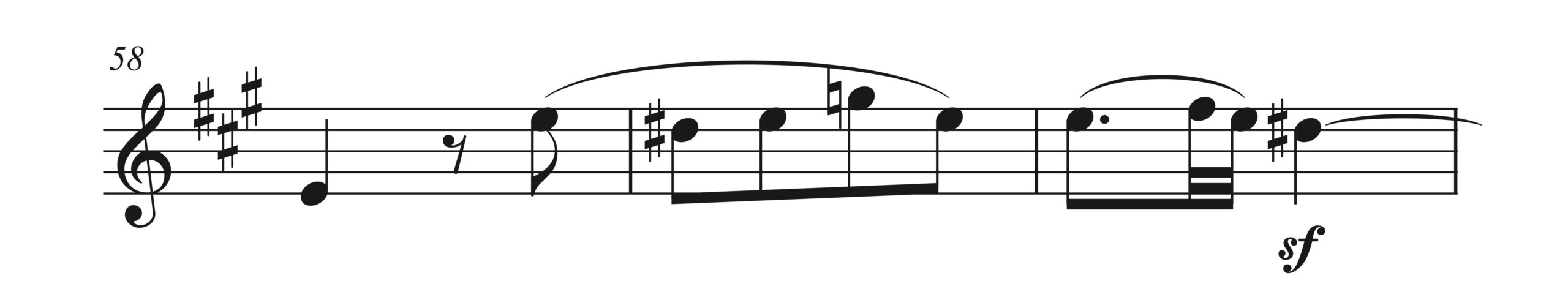

ベートーヴェン「ピアノソナタ第2番イ長調 作品2-2 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、58-60小節目のメロディ)

sf がついている音に注目してください。

本来はこのDis音は

「フレーズ終わりのように聴こえる位置にある音」

ですが、

ベートーヴェンはsf をつけることで

フレーズ終わりがここよりも先に来るように延長しています。

先ほど、

「フレーズ終わりの音」は大きくならないようにおさめるのが基本

と書きましたが、

ここではsf という

「作曲者による特別な指示」

がありますので

その音に重みを入れて演奏します。

ここで何が言いたいかというと、

フレーズがどこで終わっているのかを見つけるためには、

「メロディだけ歌ってみる」

もしくは

「メロディだけ弾いてみる」

という方法をとるだけでなく、

「作曲家による “記号などの指示” も見落とさずに読み取っていく必要がある」

ということ。

「フレーズ終わりの音楽的な処理の方法」は

まずはこれだけを意識できれば充分です。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント