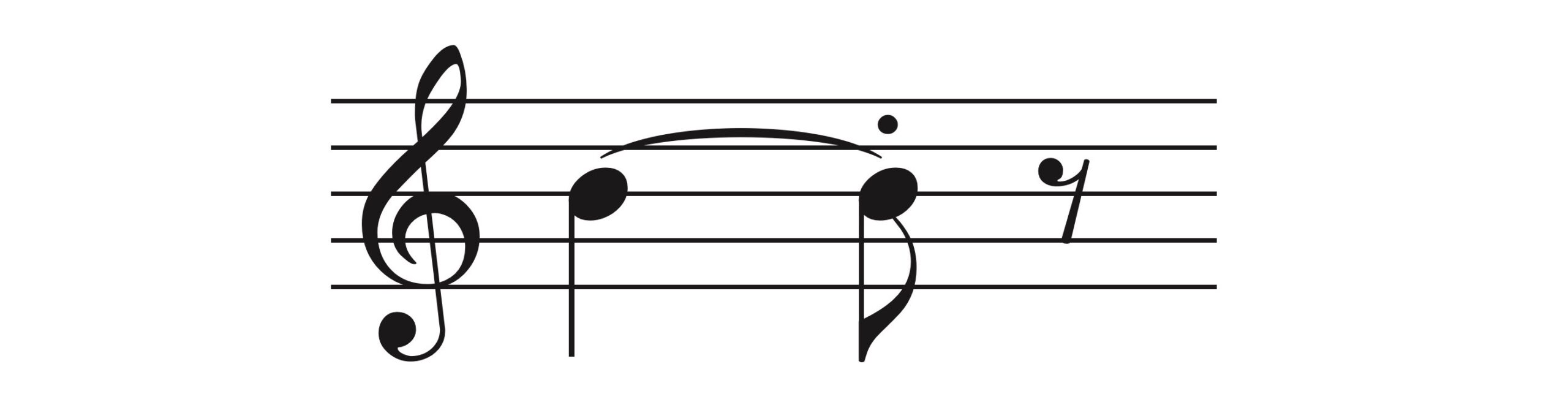

譜例(Finaleで作成)

タイでつながれた音にスタッカートがついている例。

この記譜はピアノ曲でもよく見られます。

しかし、どうやって演奏したらいいか迷ってしまうのではないでしょうか。

歴史的にはいくつかの解釈がされている記譜ですが、

そのうちのひとつの解釈を解説します。

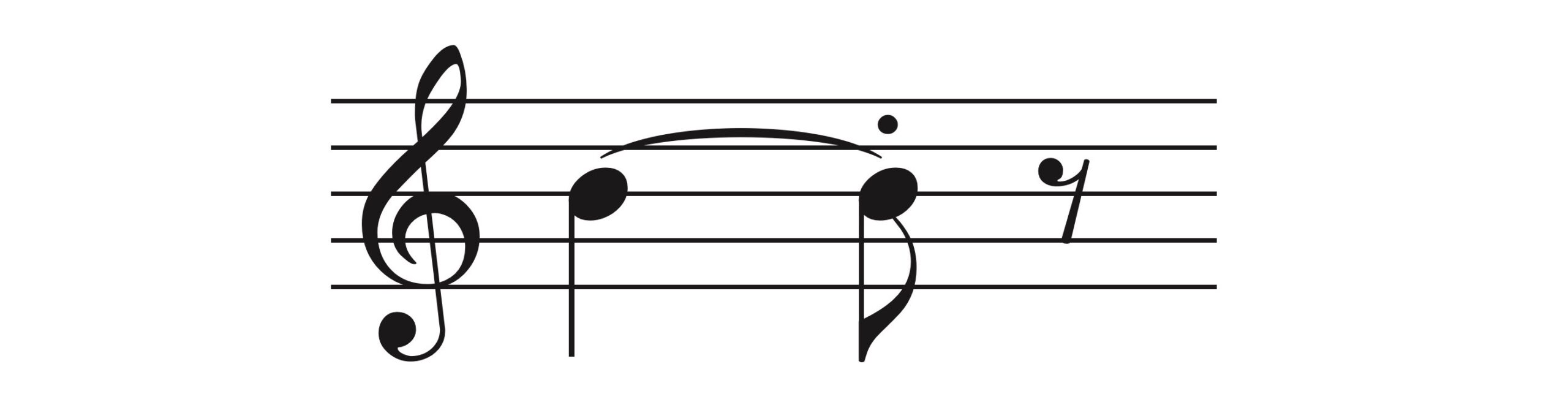

(再掲)

まず、譜例の場合の「音の長さ」としては

「4分音符 + 16分音符」

とほぼ同じであると捉えて構いません。

8分音符にスタッカートがついているので、

テンポなどにもよりますが

おおよそ半分の音価になると解釈できるからです。

では、どうしてあえてこのような記譜にするのかというと、

「スタッカートがついた音符で、指を上へ跳ね上げるようにする奏法の指示」

という考え方があります。

(「タイ」ですので、「打鍵し直す」という意味ではありません。)

そうすることで

「リリース(離鍵)」が急速になるので余韻が短くなる。

作曲家はこれを狙って書いているケースがあるというわけです。

音の長さ自体は

「4分音符 + 16分音符」と同じくらいでも

リリースの速さが異なると余韻の長さは変わるので

出音の表現が異なってくることが大事な視点。

指を上に跳ね上げるようにする奏法なので、

「ケル(蹴る)」

などと奏法に名前をつけて呼ぶ方もいるようです。

ささいなことのように思うかもしれませんが、

「余韻がどこで切れるのか」

これが変わると、

「直後の休符が聴感上どこから始まるのか」

といったことに影響します。

その結果、

グルーブや音楽の締まり方が変わります。

こういった細かなことを

「別にいいや」

などと決してないがしろにせず

「やってみよう」

と表現する気になれることが

上級への第一歩と言えるでしょう。

ちなみに、

こういった記譜が出てきたときは

「タイを取り払った状態で練習しておき、それができるようになったらタイを戻してみる」

という練習方法を取り入れてみましょう。

そうすると「ケル(蹴る)感覚」と「どのタイミングでケルか」

というポイントをつかむことができます。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント