【ピアノ】ピアノソロにおける無伴奏表現の分析と演奏法

► はじめに

ピアノソロ作品において、作曲家は意図的に「無伴奏部分」を配置することがあります。 この音楽的装置は楽曲の表現において重要な役割を果たします。

本記事では、楽譜上での無伴奏部分の見分け方と、その演奏上の留意点について解説します。

► 無伴奏表現の分析と演奏法

‣ 演奏上の注意点と休符の解釈

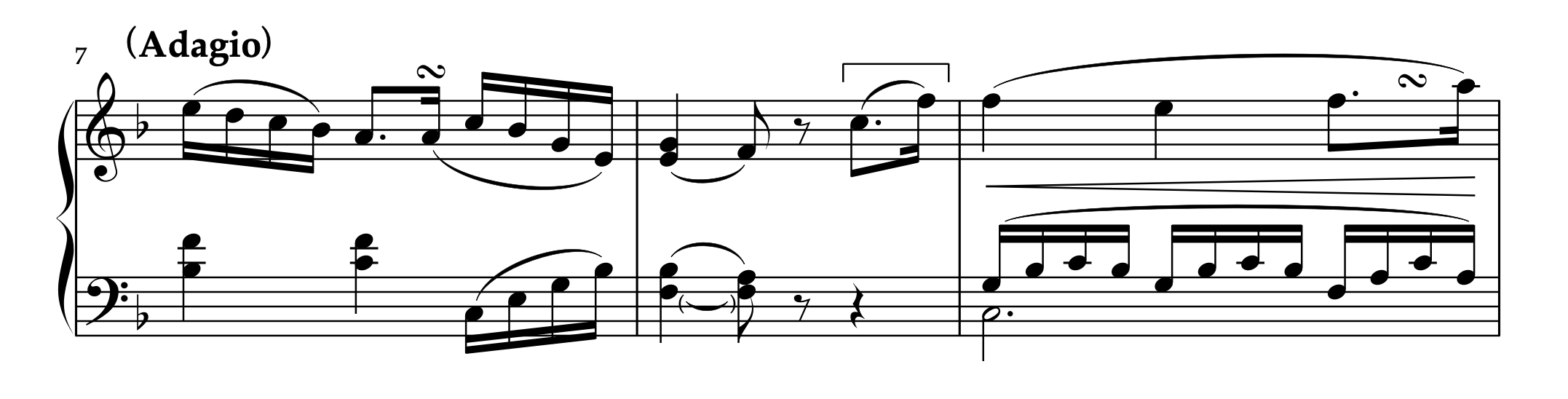

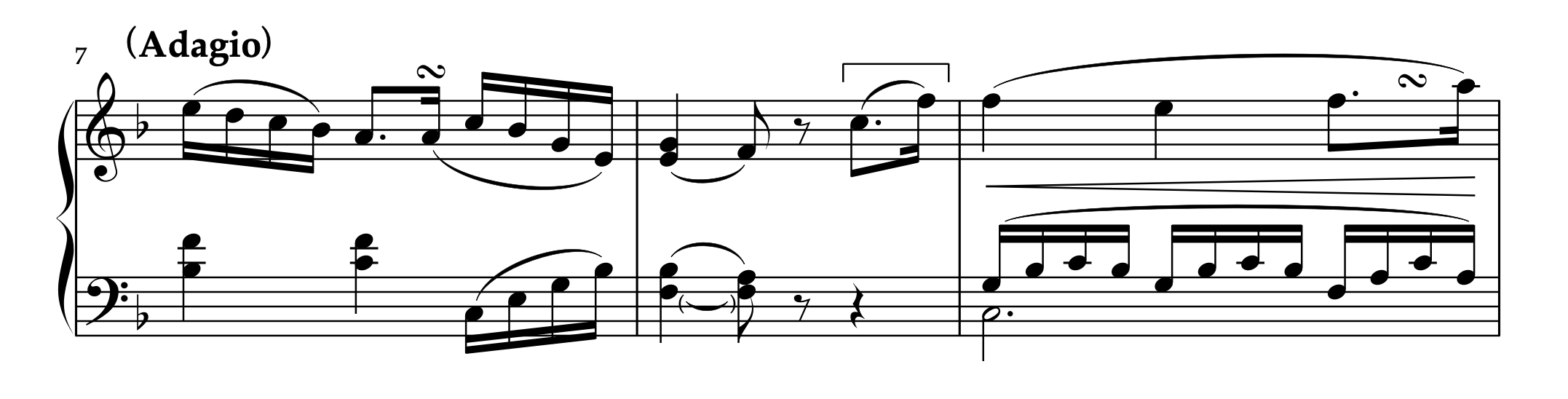

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第1番 ヘ短調 Op.2-1 第2楽章」

譜例(PD作品、Sibeliusで作成、8-9小節)

第8小節3拍目のメロディに注目してください。この部分が典型的な「無伴奏部分」となっています。

演奏上の注意点

この箇所でペダルを2拍目から保持し続けると、前の和声が無伴奏部分に被ってしまい、作曲家の意図する音響効果が損なわれてしまいます。無伴奏部分では、先行する和声を完全に切り、純粋な「ソロ」として演奏することが求められます。

楽譜における休符の解釈

ピアノの楽譜では、可読性を重視して簡略化された記譜が行われることがあります。そのため、休符が記されていても、実際にはペダルで音を保持すべき箇所も存在します。

では、真の無伴奏部分をどのように見分けるべきでしょうか。

‣ 無伴奏部分を見分けるための主要な指標

特に注目すべきは「アウフタクトにおけるメロディの扱い」です。

(再掲)

以下の条件が「両方揃う」場合、多くは無伴奏表現として意図されています:

・アウフタクトの位置に次小節へ向かうメロディが配置されている

・当該箇所の他声部が休符となっている

このパターンは多くの作品で見られ、特に楽曲冒頭で頻出します(例:ショパン「ノクターン 第1番、第2番」など)。

ただし、無伴奏表現はアウフタクト以外の箇所にも現れ得ることに注意しましょう。そのため、楽曲全体の文脈を考慮したうえで、各箇所の性質を慎重に判断していく必要があります。

► 終わりに

ピアノソロにおける無伴奏表現は、作曲家が意図的に配置した重要な音楽的要素です。楽譜の表記だけでなく、楽曲の文脈を把握することで、作曲家の真の意図を汲み取った演奏が可能になります。

このような分析的なアプローチを通じて、より深い楽曲理解を目指しましょう。

【関連記事】

► 楽曲分析を体系的に学びたい方はこちら

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント