ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「バラード」

などをはじめとした楽曲で

「メロディの上を行く伴奏」が出てきますよね。

このテクニックは

どうしても伴奏がうるさくなりがち。

「メロディを聴かせて伴奏は静かめに」

というのは理屈ではわかっているんですよね。

しかし、

「弾いている時に自分で思っているよりも、実際は伴奏が大きくなってしまっている」

というケースが後を経ちません。

実は、この難しさはピアノ独特のものでもあります。

例えばオーケストラに定席で入っている楽器の奏者は

オーケストラ楽曲などで

自分で演奏しているメロディよりも上に伴奏パートがくることに慣れています。

しかし、

ピアノ曲の場合は

「最上声にメロディがくる楽曲」が圧倒的に多いのです。

「ピアノは音が減衰してしまうので、一番高い音以外は隠蔽されやすい」

ということも

関係あるでしょう。

「作曲」という観点でも、

これはしばしば

ピアノが得意な作曲家が陥りがちな書き方として指摘されます。

(悪いわけではないのですが、「そればかりになりがち」ということです。)

話を戻します。

メロディの上をいく伴奏をバランスよく演奏するためには

結局のところ、

この2本柱でやっていくしかありません。

以前に、

という記事の中で、

「役割分担をみる」

という、やりやすく、かつ実用的な分析方法について解説しました。

この観点を常に持って

それぞれの要素の役割分担を明確にすることが

メロディという大事な要素を埋もれさせないための

出発点となるでしょう。

そこに、

録音してバランスを客観的にチェックする

という練習方法をプラスしてください。

最後に、

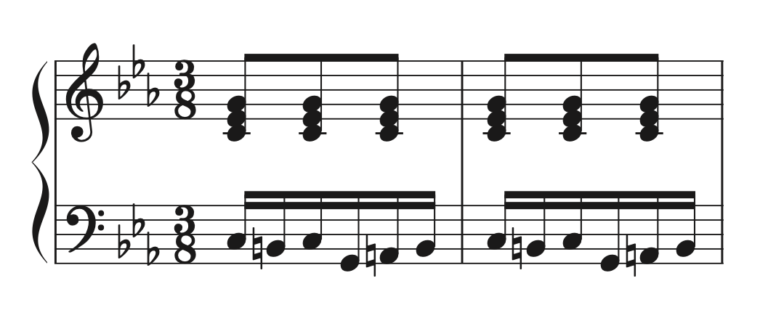

「メロディの上を行く伴奏」の譜例を

初中級、上級と2作品挙げておきます。

これらはほんの一例です。

実際の例をたくさん集めて一覧にしてみるのも

楽曲分析のいい勉強になります。

ブルグミュラー 25の練習曲 Op.100 より「バラード」

譜例(PD作品、Finaleで作成、3-4小節)

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より ピックウィック卿を讃えて」

譜例(PD作品、Finaleで作成、51-52小節)

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント