上記の第1弾の記事では、

対比を作れる要素として

以下の3点を挙げました。

◉ リズム

◉ 音色

この3点はもちろん

新たな要素にも注目して

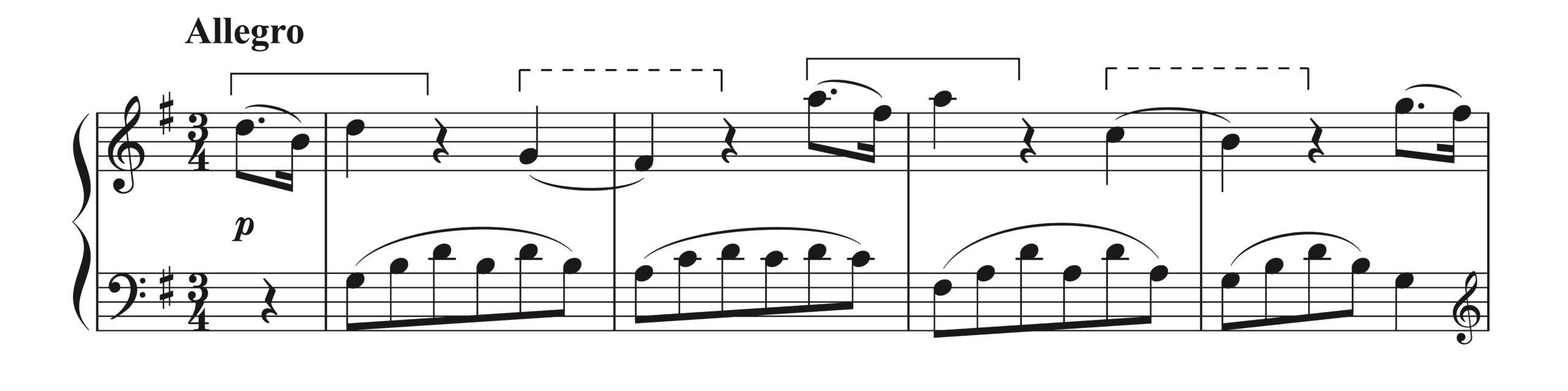

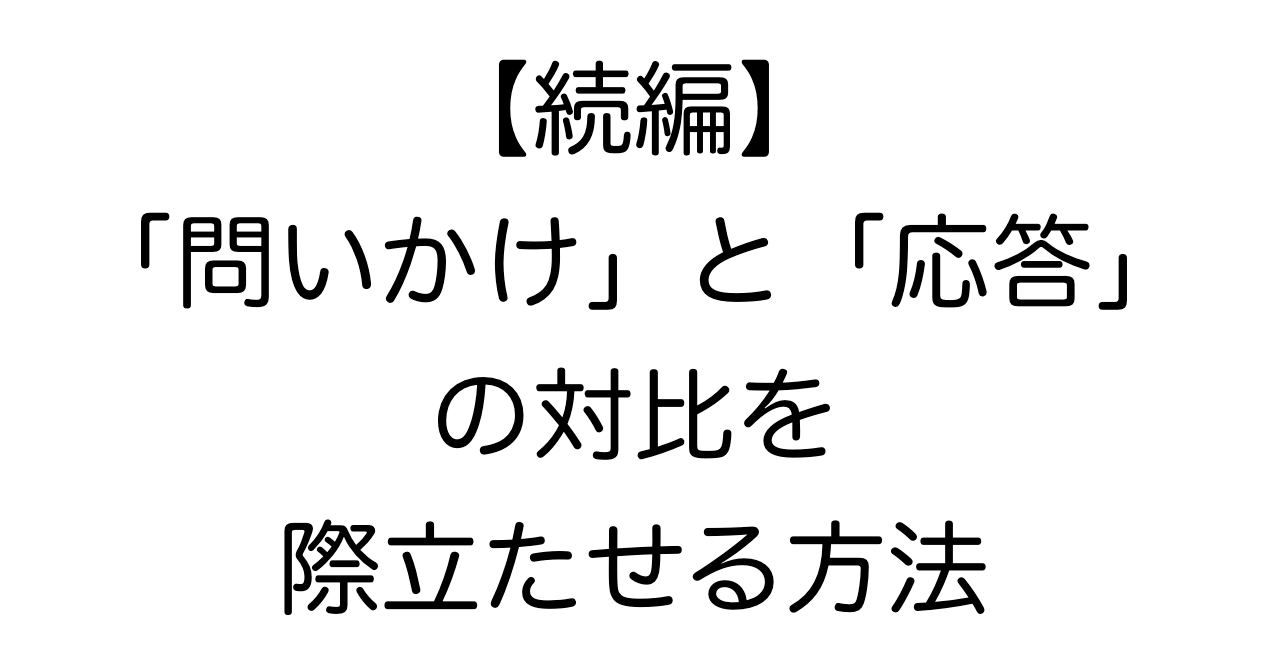

以下の譜例を読み取ってみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ第5番 K.283 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

実線カギマークの音型で問いかけて

点線カギマークの音型で応答しています。

実線カギマークのリズム音型に注目すると

16分音符の細かな音価が含まれています。

それに対して

点線カギマークの音型は4分音符という長い音価。

前者の方が「軽さ」を感じますね。

16分音符が含まれているのは、

モーツァルト自身が「軽さ」を感じていた証拠です。

「軽さ ⇆ 深さ」

これらの対比を読み取ってください。

(再掲)

次に「音域」に注目しましょう。

実線カギマークの音型のほうが高い音域で出てきます。

やはり、

音域という観点でも

「軽さ ⇆ 深さ」の差を感じることができます。

では、どう演奏すればいいのかについてですが、

結論としては

点線カギマークの音型のほうが

やや太い声で演奏していいでしょう。

同じくらいのダイナミクスで弾いている演奏も多いのですが

「対比」という観点で言うと

少し差をつけて演奏することを推奨します。

いいですか、

主役よりも脇役のほうが大きくなってしまったら

これはおかしいのですが、

「問いかけ」に対する「応答」というのは

どちらが主役でどちらが脇役かは決まっていません。

楽曲によって、その都度読み取る必要があります。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント