「間(ま)」というのは

上手く使うことで

◉ 音色をガラリと変えることができる

◉ 音量を上げなくても強調したように聴かせることができる

などをはじめとして、

表現の味方になってくれます。

しかし、

このブログで何度も書いているように

音楽の流れを止めてしまうような「間(ま)」をとることほど

もったいないことはありません。

「間(ま)」を取るべきでないところの典型例を

ひとつ見てみましょう。

具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

ブルーメンフェルド「左手のためのエチュード op.36」

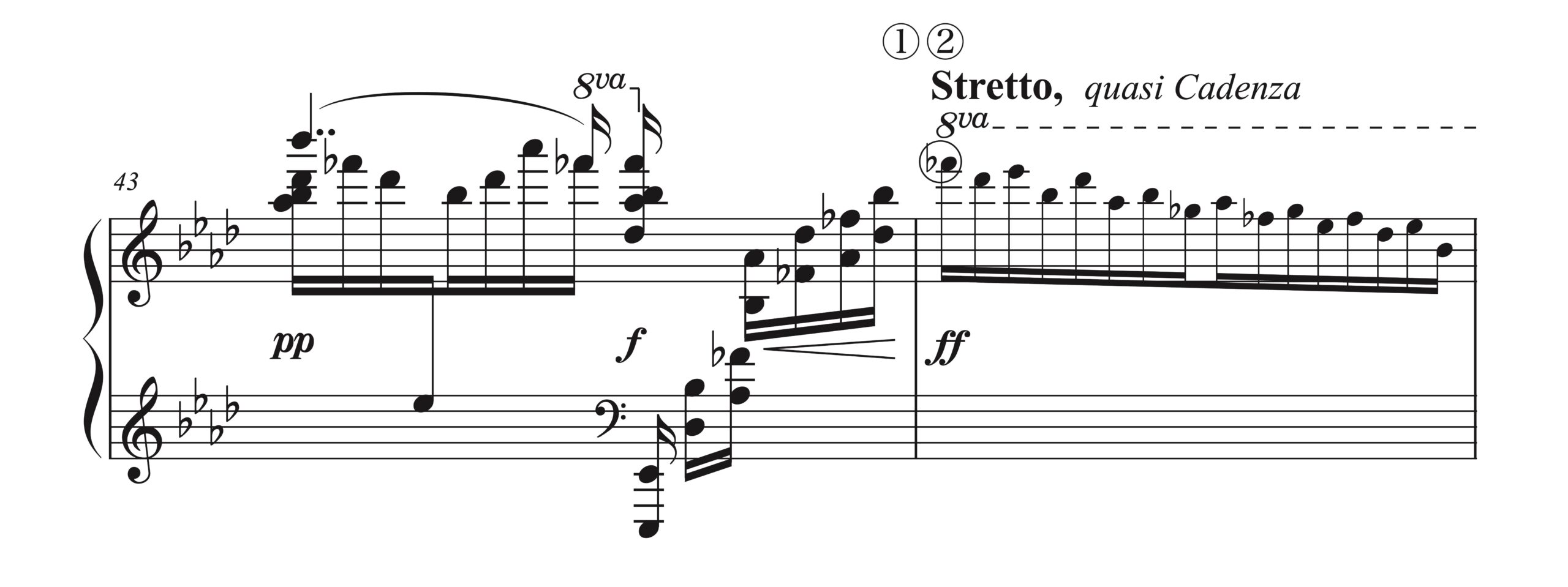

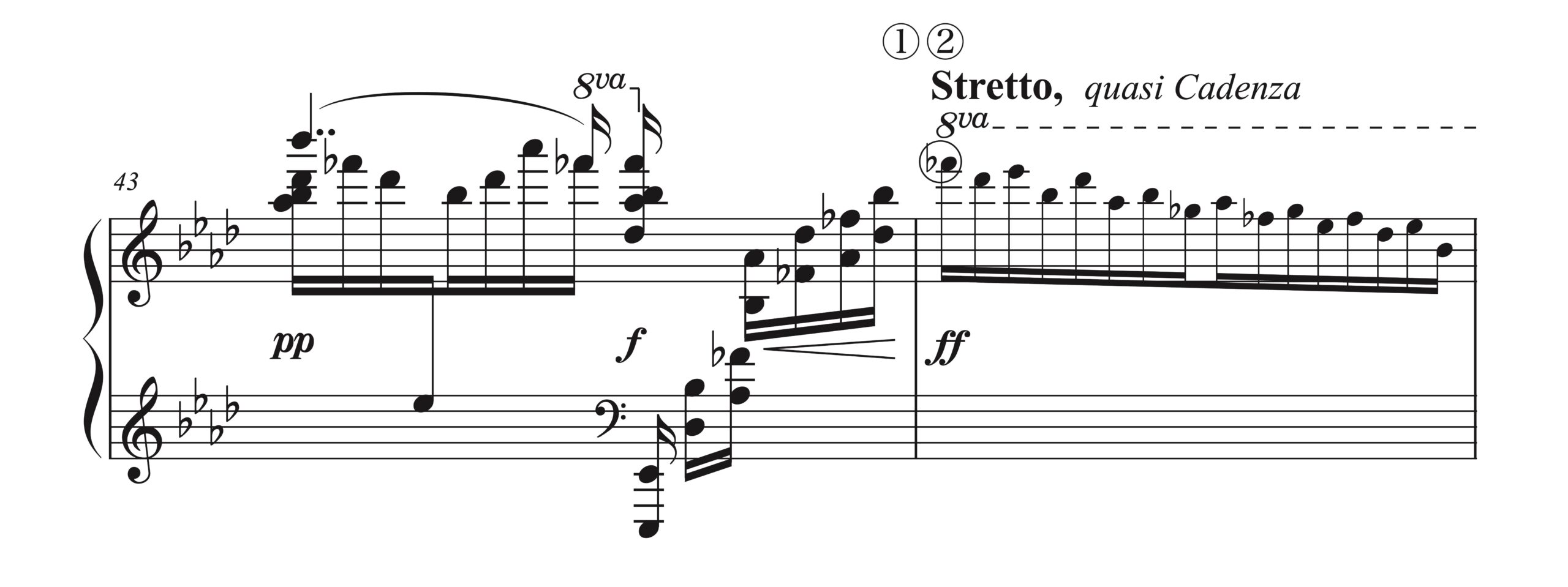

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、43-44小節目)

小音符のところからは

カデンツァ風になっています。

ここの入り、

つまり「①(小節の変わり目)」の部分で「間(ま)」をとってしまうと

音楽が停滞してしまいます。

やってしまいがちな典型的音型例です。

どうしてなのか分かりますか。

クレッシェンドで音楽の方向性が示されており、

明らかに丸印をつけたFes音が頂点で

そこへ音楽が向かっているのに

その前で一息ついている場合ではないからです。

(再掲)

①のところでのろくなってはいけません。

もし待つのであれば、②で待ってください。

ノンストップで②へ入ってしまって、

それからショートフェルマータ。

待つところが音符ひとつぶんずれただけで

一気に音楽の方向性が明確になるのを

感じることと思います。

音符は一通り弾けるようになってからが勝負。

といいますか、

譜読みの段階から

こういうことも読み取れるようになるのがベストです。

楽譜から

「音楽の方向性」

つまり

「エネルギーの流れ」

を読みとってください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント