これからお話しすることは

ほんとうにシンプルなことですが、

先生に習わずに

ひとりで演奏を仕上げていくための内容としては

超重要な項目です。

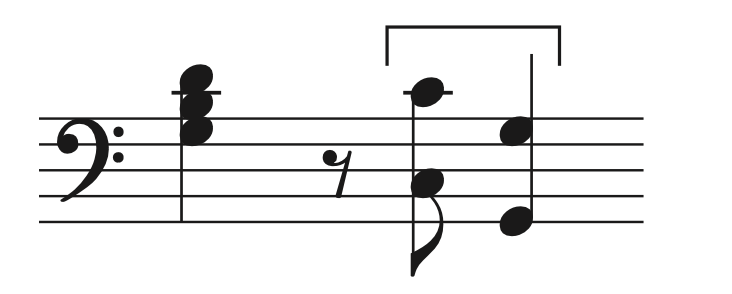

(譜例)

4/4拍子だと思ってください。

こういった「休符を挟んで3つの打点からなるリズム」は

本当によく出てきますよね。

例えば、

の第2主題の直前や、

(譜例はそこからとったものです。PD楽曲、Finaleで作成)

ピアノ曲以外の有名な例とすると

モーツァルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク 第1楽章」

の曲頭は全員でこのリズムを演奏しますよね。

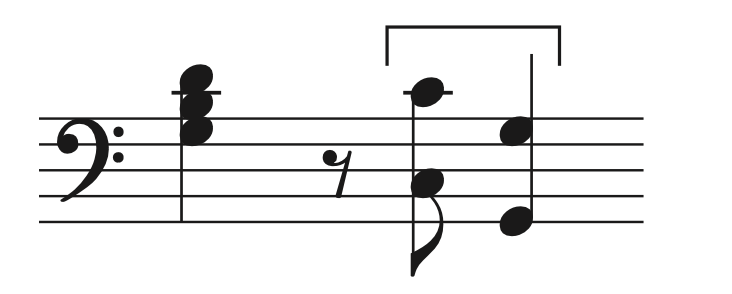

(再掲)

譜例のカギマークをつけた箇所では

どちらの音により重みが入るか分かりますか。

基本的なことですが、

こういった部分が逆になってしまっている演奏をよく聴くんです。

もちろん、

後ろの「4分音符のほう」により重みが入ります。

8分音符は「裏拍」でなおかつ「短い音価」なので

そこが判断基準です。

大事なリズムですし

8分音符を極端に弱く弾く必要はありませんが、

4分音符よりも大きくなってしまうと音楽的ではありません。

「重みの入るところがある」

ということは、同時に、

「軽く弾くところがある」

ということでもあります。

これらの差があるからこそ

音楽が平坦にならずに流れていくわけですね。

この譜例で取り上げた頻出リズムでは

休符を挟んでたった3つの打点しかありませんが、

それだけでも

今回取り上げたように

音楽的な演奏するための工夫ができるんです。

普段演奏している楽曲でも

「どの音に重みが入るのか」

という観点でよく見直してみれば

「バッチリ弾けた」

と思っていた楽曲でも

まだまだ工夫の余地を発見できることでしょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント