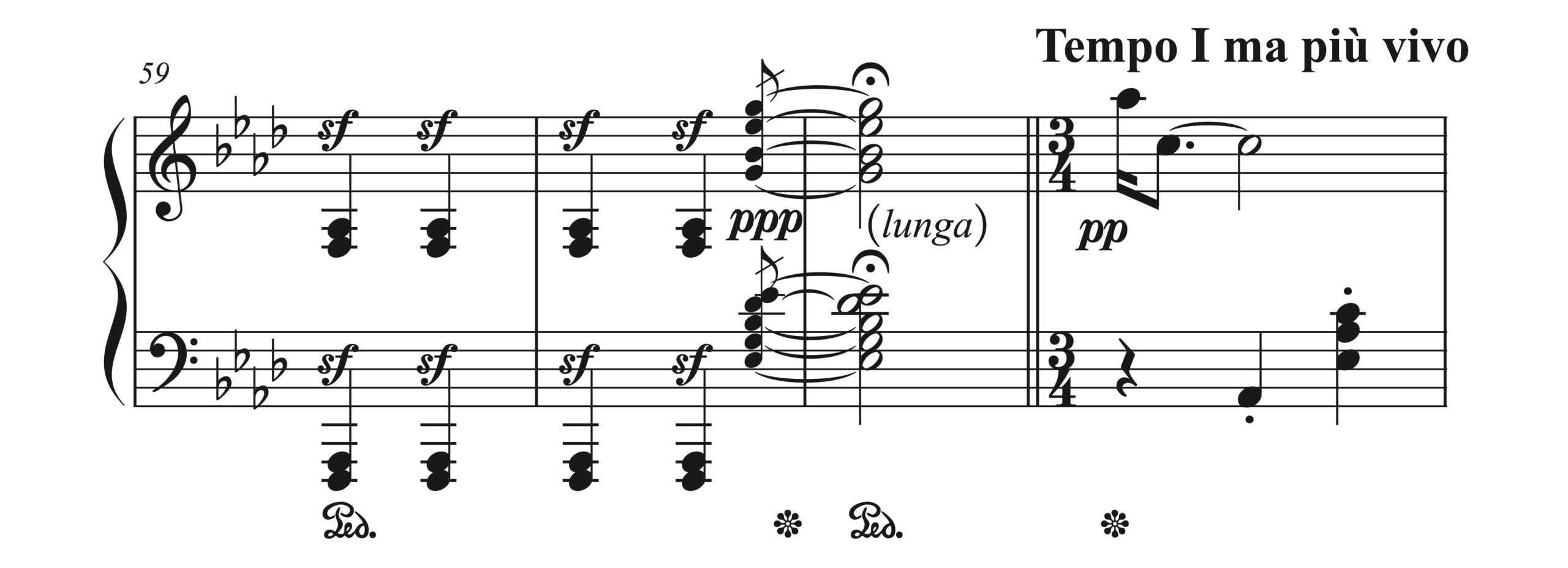

シューマンの組曲に

注目すべき和声表現がでてきます。

シューマン「謝肉祭 16.ドイツ風ワルツ – 間奏曲(パガニーニ)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、59-62小節)

ここでは

sf による4回の強打の直後、

小音符の音を静かに ppp で押さえます。

押さえた後にダンパーペダルを離すと

鍵盤を下ろしている小音符に対応する弦のみが共鳴します。

理由は簡単。

ダンパーペダルを踏むと

すべてのダンパーが弦から離れます。

一方、鍵盤を下ろしているあいだは

それらの鍵盤に対応するダンパー(弦の響きを止めている部品)のみが

弦から離れる仕組みになっているので、

ダンパーペダルの使用をやめても

打鍵している鍵盤に対応するダンパーのみは

弦から離れっぱなしになったまま。

だから、それらの部分が共鳴するんです。

このように残される音は

かすかに響くレゾナンス(共鳴)なのですが、

その特徴的な余韻を聴かせることだけが

シューマンの狙いなのではありません。

かすかに響く共鳴音が

62小節目から戻ってくるAs-durの主和音に対する

属七の和音になっているのです。

戻ってくるワルツを導くために

確信犯的に作られた和音であり

それが、シューマンのもうひとつの狙い。

まったく曲調の異なるふたつのセクションを

関連性をもたせたままつなげる効果があり、

音色面ともあわせて

注目すべき和声表現と言えるでしょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント