具体例を挙げます。

楽曲が変わっても考え方は応用できます。

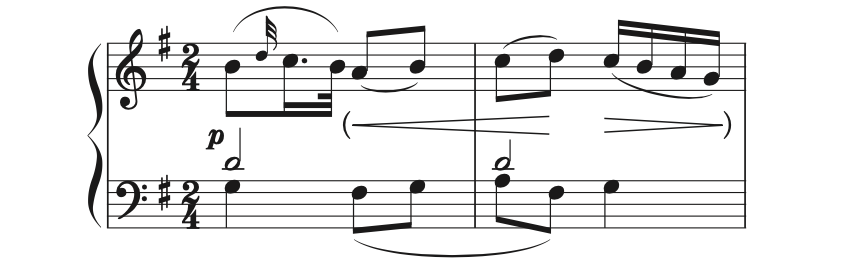

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

括弧つきのダイナミクスの松葉は

原曲には書かれていません。

しかし、

音楽の方向性を考えると

実際にはこのように演奏するべきです。

一般的に、

作曲家自体が絶対に表現して欲しいと思っていることは

ダイナミクス指示を書いてくれていますが、

それ以外の

フレージングから読み取れる今回のような部分は

演奏者自身が表現していかなくてはいけません。

読み取るポイントとしては、

「楽式論」で「重心」などの項目を学ぶことがいちばんですが、

メロディを口で歌ってみるだけでも

どこにヤマやタニを作ればいいか判断できるはず。

そのフレーズがヤマなのかタニなのかを、

ダイナミクス指示で書かれていなくても読み取ることが重要。

そして、こういったことも譜読みのうちに含まれる。

ダイナミクス指示で書かれていなくても読み取ることが重要。

そして、こういったことも譜読みのうちに含まれる。

全部均等の「1拍子の集合」

みたいに演奏してしまわないように注意しましょう。

◉ 楽式論 石桁真礼生 著(音楽之友社)

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント