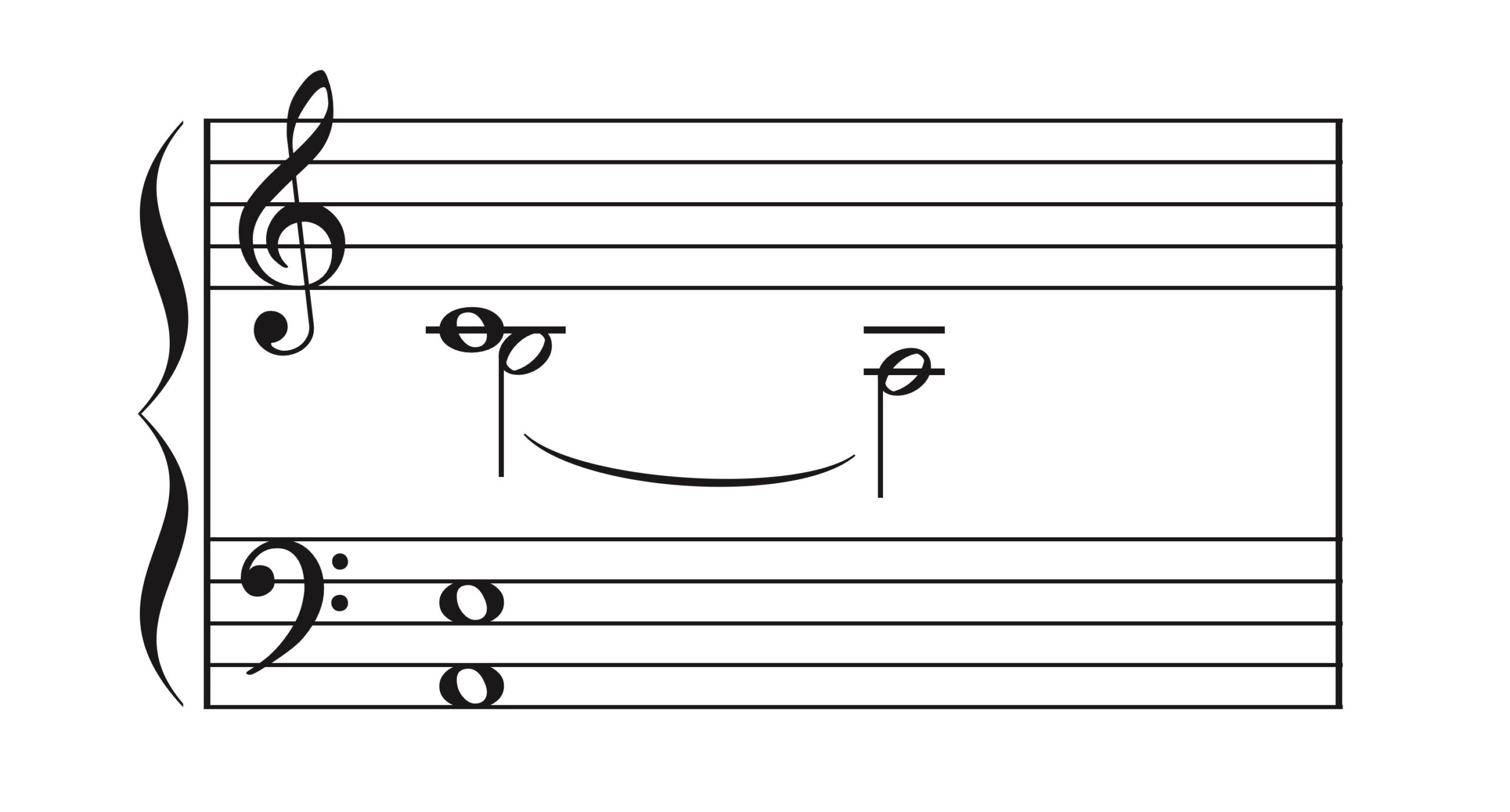

譜例を見てください。

このトップノートC音を、伸びているメロディラインとします。

内声のH音と「短2度」でぶつかっているので

くすんだ非常に美しい響きがします。

add9としてポップスで多く使われる響きですが、

実はモーツァルトなども使っています。

あらゆる楽曲を見ていると

メロディと内声が短2度でぶつかってる例は数多い。

今回の譜例はそれらの中でも「第3音と第9音をぶつけている例」です。

一方、

美しい響きでありながらも

演奏に注意が必要な音楽表現。

メロディを聴こえにくくしてしまう可能性があるからです。

「伸びているメロディに対して、動く内声が短2度でぶつかってくる場合」

はまだいいのですが

譜例のように

「その2つの音程が ”同時発音” される場合」

はメロディが埋もれやすいので

特に注意が必要です。

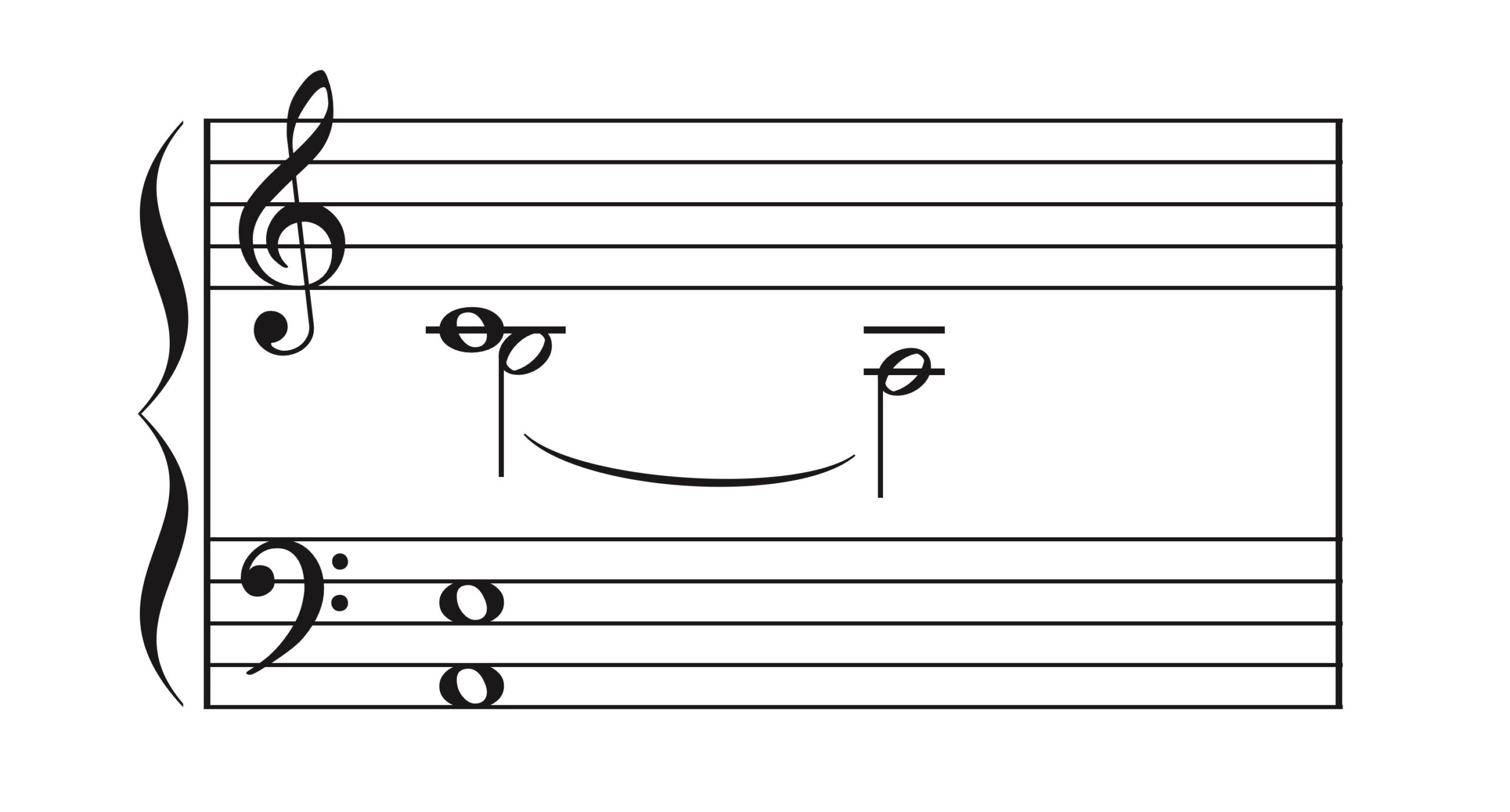

(再掲)

演奏ポイントは大きく2つ。

② メロディ以外をやや控えめに演奏する

① 打鍵した後も伸びているメロディ音を聴き続ける

これに関しては

自ら意識的になる必要があります。

自分の耳に入らない音は聴衆にも聴こえません。

加えて、

このようにすることで

メロディC音と内声H音の同時発音の箇所だけでなく

メロディと直後に出てくるあらゆる音とのバランスを決定することができます。

もし、耳で聴き続けていなければ

直後に出てくる音の「ダイナミクス」も「音色」も

「全く無関係なもの」となってしまいます。

音楽は全て前後関係で関連しあっているのです。

② メロディ以外をやや控えめに演奏する

このダイナミクスコントロールも重要です。

「メロディ以外をやや控えめに演奏する」

ということは、

「メロディを聴かせる」

ということです。

そのためには

「メロディ音を意識すると共に、手をわずかにその音の方向へ傾けて打鍵する」

これがテクニックポイント。

という記事をあわせて参考にしてください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント