ピアノが他の多くの(単音)楽器と異なる点は、

「同時にたくさんの音を発音できる」

という点。

では、一度にたくさんの音を出せることで必要になってくる注意点は

何だと思いますか?

そのひとつは

「同時に発音される音同士のバランス」です。

■各声部のバランスのとり方

♬ 今、いちばんの主役はどの声部なのか

「メロディはもう少し骨太で聴かせよう」

などと普段から考えていると思います。

しかし、

3声以上の楽曲になったとたんに

バランスから意識がはなれてしまう演奏は

意外にも多い。

もっとも大事なポイントは、

「今、いちばんの主役はどの声部なのか」

これを常に考えること。

「バランスをとるということは、優先順位を決めること」

とも言えます。

もちろん、

高度な楽曲の中には

あえて主役のような要素を登場させずに、

すべての声部を等価のものとして進行させていく楽曲もあります。(現代音楽などに多いです。)

ただ、それは全ピアノ曲の中では少数。

よく演奏されるピアノ曲のほとんどは、常にどこかに主役がいる音楽です。

♬ 両方ともに主役の場合

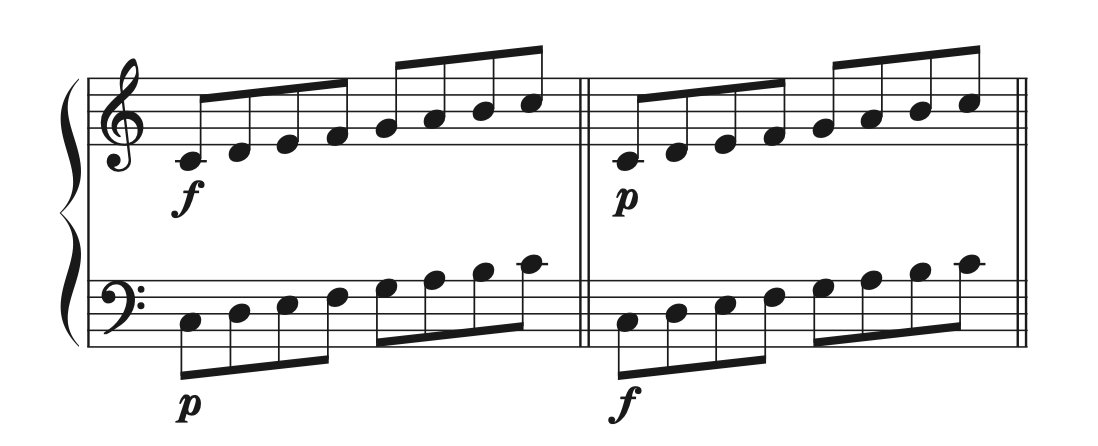

(譜例)

この譜例で、

左の小節と右の小節との表現の違いに

耳がいくようになってください。

「同時に発音される音同士のバランス」が左右で異なります。

音が異なる時はもちろん、

譜例のように

音は同じでも(オクターブ関係でも)

バランスによって色彩がまったく変わることに注意しましょう。

f と p という極端な例を挙げていますが

もちろん、

mf と mp などといった、より近似の表現においてもです。

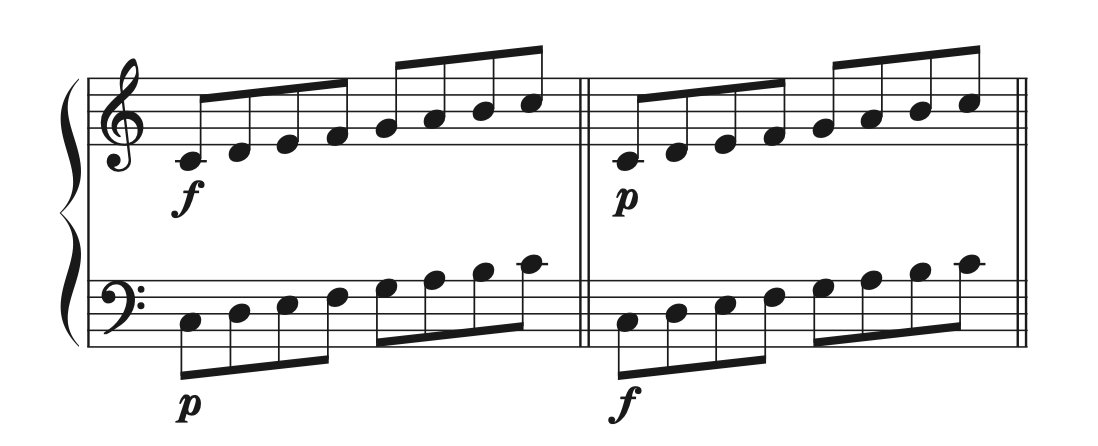

(再掲)

この譜例の箇所だけを見ると、

音が「同じ(オクターブユニゾン)」ですので、

「両方ともに主役」と言えますね。

こういった場合にもバランスは重要で、

大づかみにいうと

◉ 譜例右のように、下のラインのほうが強調されると響きが重視される

このような違いがあります。

作曲家はここまで細かくダイナミクスを書いていない場合も多いですから、

自身のイメージをもとに

バランスを調整する必要が出てきます。

次の3パターンから選ぶことになります。

◉ 左手のほうを多めに表現する

◉ 両手のダイナミクスを同じくらいに表現する

たった一箇所を演奏するだけでも、

音色の選択肢はたくさんあるのです。

♬ 本記事の内容を見事に表現した楽曲

本記事の内容を見事に表現した楽曲は多くあります。

その中にあって、

ダイナミクスの指示が克明な楽曲の一つが、

武満徹「雨の樹素描 II-オリヴィエ・メシアンの追憶に-」です。

(著作権が残っている楽曲ですので、本記事で譜例は掲載できません。)

簡単にいうと、

「左手でわかりやすい音を強く弾き、同時に右手で不協和の音を弱く弾くことで音色をつくっている箇所」

が多く出てきており、

全体としてなんとも美しい響きがつくられます。

楽譜は「ショット社」から出版されています。

全音ピアノピースでは出ていませんが、

同難易度表でいえば「D-Eくらい」でしょう。

ツェルニー40番程度から挑戦できます。

もし興味のある方はチェックしてみてください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント