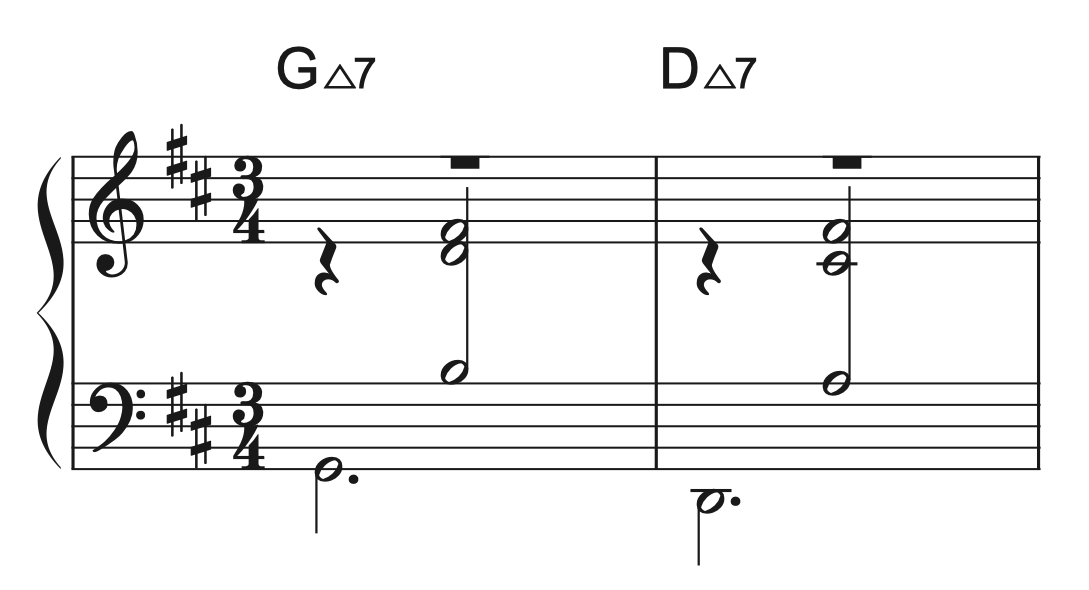

譜例を見てください。

譜例(Finaleで作成、1-2小節)

上段に、「全休符」が入っていることに注目してください。

なぜ声部分けしてまで全休符が入っていると思いますか?

つまり、

サティは作曲段階から

この右手の和音を「伴奏」だと想定しているのです。

聴衆は、5小節目でメロディが出てきたときに初めて、

「今まで聴いていたのは伴奏だったんだ」

と気付くわけです。

(もちろん、すでに有名な楽曲ですので多くの方が知っていますが、

「音楽のつくりの話では」という意味です。)

しかし、

もし仮にこの楽曲を全く知らない方が聴いたら

1-2小節目の和音それ自体を旋律だと思うはずです。

「旋律かと思ってしまう伴奏」

音楽のつくりのアイディアとして面白いと思いませんか?

私はこういうことを感じるたびに

ワクワクしたりウズウズしたりしてたまらなくなります。

こういったことを知っておくと

演奏にも活かせます。

5小節目の旋律が出てきた時に

音色を変えて新鮮な旋律として聴かせる必要があり、

直前の「旋律かと思ってしまう伴奏」と

同じ音色や同じダイナミクスで弾いてしまうのは

楽曲のことをよく理解していない証拠となってしまいます。

「旋律かと思ってしまう伴奏」を使った例は

ピアノ曲だけに限らず多くの例があります。

ぜひ探してみてください。

そういった視点で楽曲を聴くクセをつけると

知らずのうちに他の要素のこともよく理解できたり

発見できるようになります。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント