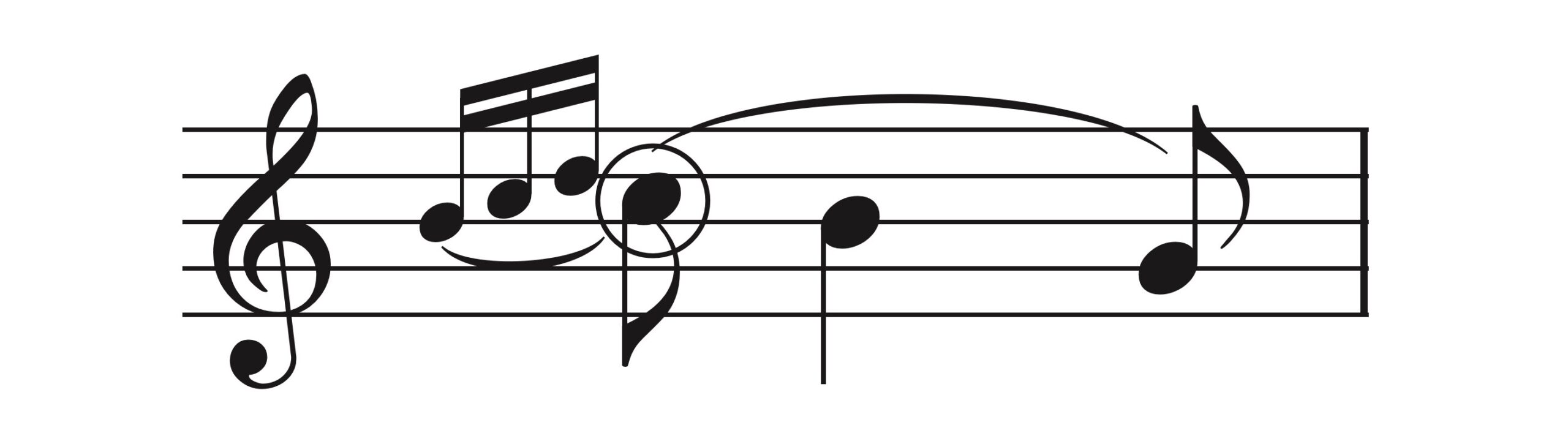

譜例を見てください。

装飾音は、1音だけ引っ掛けるケースが多いですが、

譜例のように複数個つらなるケースもありますよね。

例えば、

ベートーヴェン「ピアノソナタ第10番 ト長調 作品14-2 第1楽章」

などでは、譜例のような3音を引っ掛ける例が出てきます。

演奏上の注意点としては、

「装飾直後の音(丸印をつけた音)が埋もれないようにする」

ということ。

このような直後の音は、

1音だけ引っ掛けるケースよりも

複数音の場合の方が埋もれがちになります。

演奏ポイントとしては、

他の記事の繰り返しになりますが

「装飾音符はあくまでも”装飾”なので、極めて軽く入れる」

これが重要。

丸印をつけた音が埋もれてしまう原因には

「装飾音が目立ちすぎているから」

という理由もあるのです。

装飾音符を取り払って練習してみることで

一度、デッサンと言いますか「楽曲の骨格」を理解しておくことも重要です。

装飾音を見かける度に

「どうしてその音は通常の音符ではなく、あえて装飾音符で書かれたのだろう」

と考えるクセをつけてください。

そうすることで、

装飾音の

「処理の仕方」

「演奏のニュアンス」

という部分のイメージが明確になります。

通常の音符のようにゴリゴリと弾いてしまい、

直後の大きな音符の存在を邪魔しないように気をつけましょう。

「装飾音」カテゴリーでは、

装飾音関連の別例も取り上げています。

あわせて参考にしてください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント