【ピアノ】同時打鍵によるプラルトリラーの代替奏法:高速楽曲のための実践テクニック

► はじめに

本記事では、高速楽曲でのプラルトリラー演奏における実践的なテクニックを解説します。特に速いテンポでプラルトリラーを効果的に表現するための「同時打鍵」テクニックに焦点を当てています。

伝統的な奏法とは異なるアプローチですが、実践で活用できる有効な演奏テクニックとして、多くの演奏家に認められています。

► プラルトリラーの基礎知識

‣ 従来の奏法

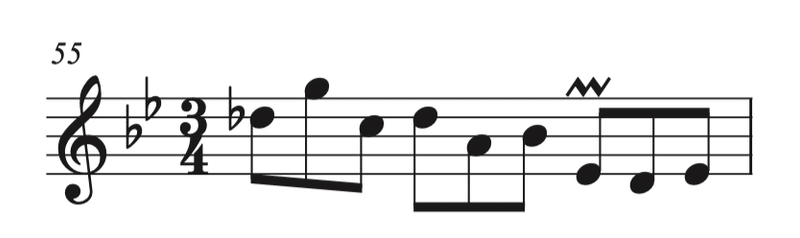

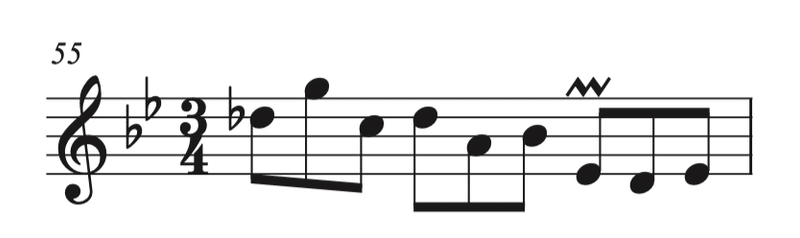

J.S.バッハ「パルティータ第1番 クーラント」

譜例1(PD作品、Finaleで作成、55小節目)

プラルトリラーは、主音と上の補助音を素早く交互に演奏する装飾音です。通常は:

1. 主音から開始

2. 上の補助音との間を素早く交互に演奏

3. 主音で終了

という手順で演奏されます。中程度のテンポでは、この伝統的な奏法が最も美しい音色を生み出します。

‣ 高速楽曲での課題

バロック時代の舞曲(特にクーラントなど)やモーツァルトのソナタなどの急速な楽章では、従来の奏法では以下の問題が発生します:

・テンポが速過ぎて正確な交互打鍵が困難

・拍の頭で開始する必要がある場合の時間的制約

・音楽的な流れが途切れてしまうリスク

「これらの時代の装飾音符は基本的に拍の前には出さない」という慣例を守るためには、ハードルがあることが分かります。

► 代替奏法:同時打鍵テクニック

‣ 基本的な演奏方法

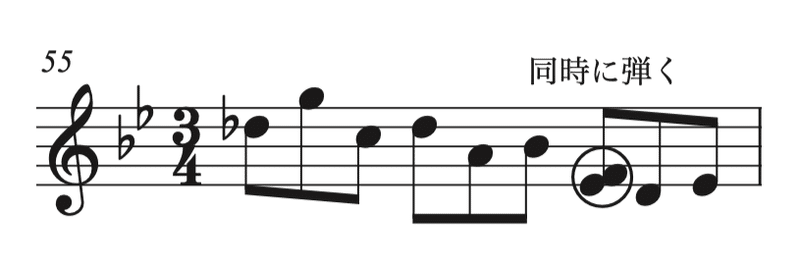

(譜例1の再掲)

譜例2(PD作品、Finaleで作成、55小節目)

・主音と補助音を同時に打鍵

・補助音(上の音)を主音の約70%の強さで演奏

・全体の音量を通常よりもやや控えめに設定

高速のテンポの中で行うとプラルトリラーをしているように聴こえます。「高速のテンポで、なおかつ、短い音価の場合のみ有効」ということには注意しましょう。

また、「上の音の方をやや控えめに弾く」ということが必須。譜例の箇所の場合は、Es音よりもF音の方が控えめになるようにバランスをコントロールします。和音全体を強く弾いてしまうとつぶれたように聴こえてしまうので気をつけましょう。

‣ 注意点とトラブルシューティング

よくある問題と解決方法:

1. 音がつぶれて聴こえる

解決策:和音全体の音量を下げる

2. 装飾音らしく聴こえない

解決策:上音の音量をより繊細にコントロール

► まとめ

荒技的なテクニックに感じたかもしれませんが、反則ではありません。以下の書籍でも、モーツァルト「ピアノソナタ第8番 K.310 第3楽章」の163小節目の弾き方として提案されています。

・新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

この代替奏法は、高速楽曲における実践的な解決策として有効。特に、バロックやウィーン古典派の速い楽章で効果を発揮します。

▼ 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

・SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント