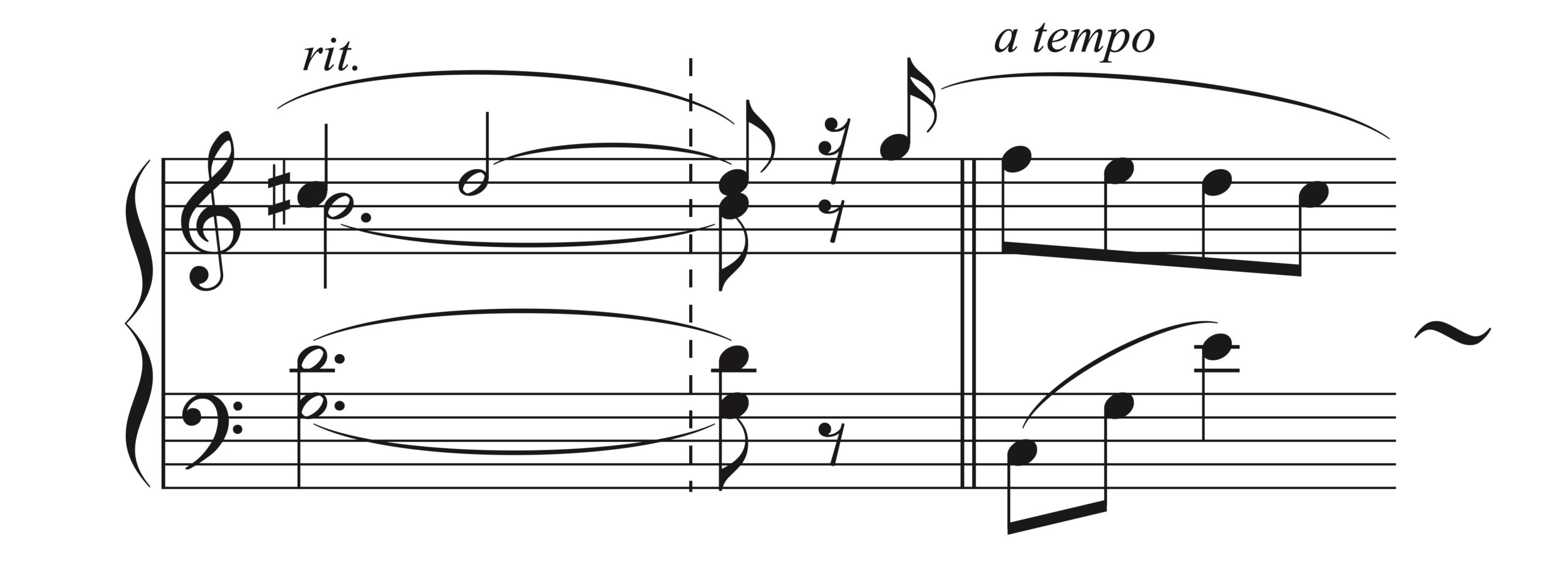

譜例を見てください。このような楽曲があるとします。

直前からかかっているrit. をどこで a tempo に戻すのかは

次のように2パターンあるでしょう。

② 点線を入れた箇所から戻す(この譜例の場合は、こちらがオススメ)

a tempo が書かれている直前の音は

16分音符という「短い音価」なので、

楽譜通り小節の頭から a tempo にしようとすると

この16分音符をどう処理していいか分からなってしまうということなのです。

rit. をたくさんかけている場合は、

「16分音符よりも次の8分音符の方が短くなるの??」

などといった疑問が生じます。

例えばこれが

4分音符などの「長い音価」でしたら特に問題はないのですが。

そこで、点線を入れた箇所のように

「キリのいい “音が伸びている拍” からテンポを戻してしまう」

このようにするといいでしょう。

それから言うまでもないことですが、

こういった4拍目で

伴奏型が細かく動いていたりする場合にはこの手は使えません。

作曲家の中には

キリのいいところに a tempo と書くクセがある方もいるので

譜例のように小節頭に書かれている楽曲は結構あります。

今回取り上げたような

「a tempo の位置をずらした解釈」は

作曲家の意図を無視しているわけではありません。

その方が音楽の方向性が見えやすくなるのです。

例外も多いのですが、

困った時の解決法の一つとして

引き出しに入れておきましょう。

ショパン「ワルツ第1番 華麗なる大円舞曲 Op.18 変ホ長調」

では似たような例が出てきますので、

解説記事を公開しています。

挑戦している方は参考にしてください。

【30秒で学べる】ショパン「華麗なる大円舞曲」ワンポイントレッスン

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント