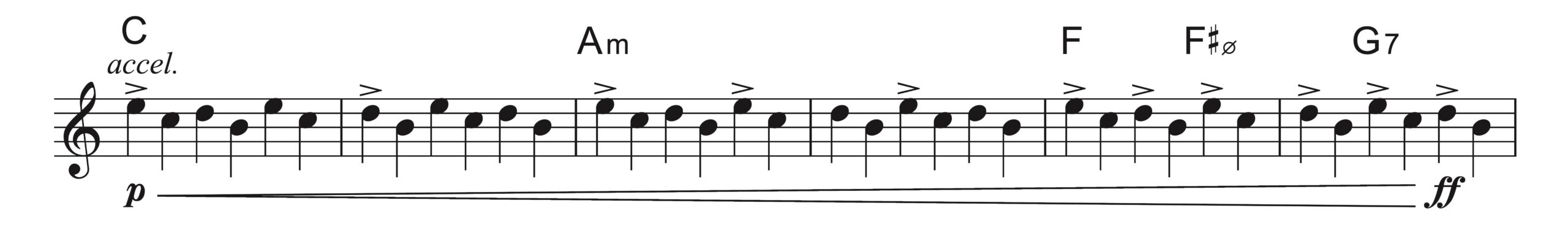

譜例を見てください。

この譜例の中には

せき込み感を表現するためにとられた手法が5つも含まれています。

① accel. によるテンポのせき込み

② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

実際の楽曲では

これらの手法が「単独」で出てきたり

譜例のように「組み合わせ」で出てきたりもします。

① accel. によるテンポのせき込み

この項目はせき込みの表現だと分かりやすいですが、

② クレッシェンドによるダイナミクスのせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

③ アクセントの位置を狭めていくことによるせき込み

④ ハーモニーチェンジの感覚を狭めていくことによるせき込み

⑤ 執拗に同じ素材を反復することによるせき込み

これら4項目は、意外とせき込みの表現だとは気づかないものです。

せき込み以外の場合でも使われることがあるからです。

実際は、

①がせき込み表現の基本で

②③④⑤を併用することでその効果を高める、

などといった使われ方がされています。

④に関して

「ハーモニーが変わることも一種のリズム表現」

ということを認識しておきましょう。

今回は譜例を簡略化するためにコードネームだけを書きましたが、

クラシック作品ではコードネームは書かれていないので

伴奏部分などでハーモニーチェンジを判断することになります。

せき込み表現のうち代表的な5項目を挙げました。

こういったことを理解しておくことで

譜読みで読み取れる情報量が増えてきます。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!

コメント