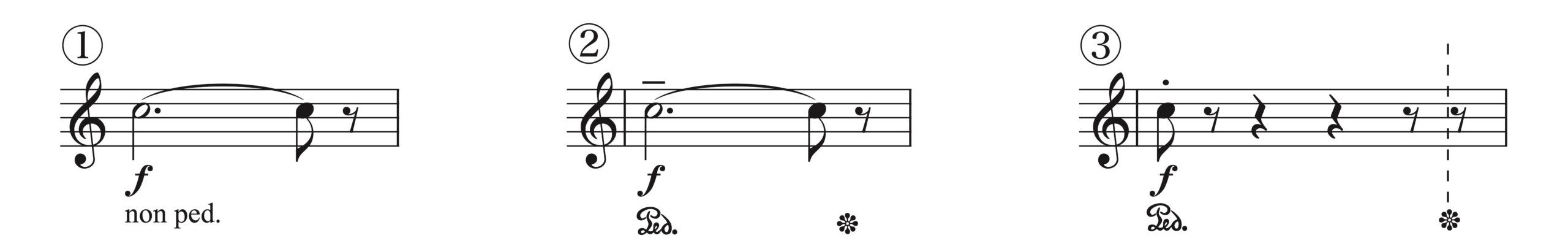

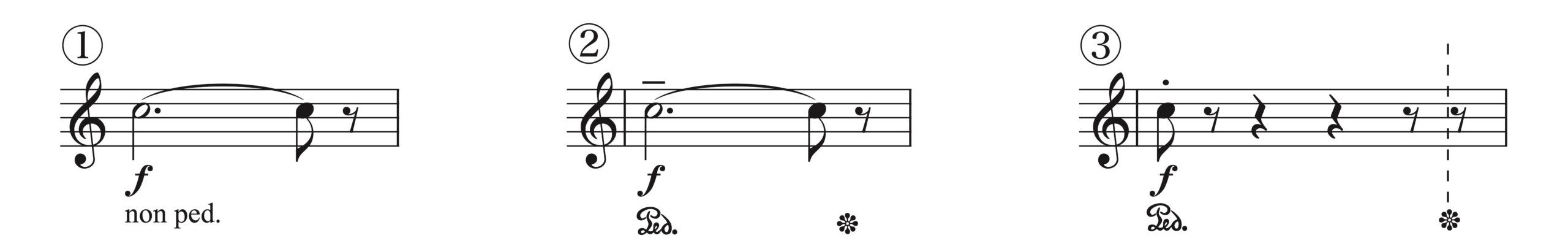

譜例を見てください。

①〜③まで、

「同じ強さ」「同じ高さ」

そして、「同じ長さ」の音です。

しかし、どれも出てくる音色は異なります。

①は、

「non ped.(ノンペダル)」で演奏し、指で音価分を伸ばしている例です。

ノンペダルなので

ダンパーペダルを踏むことによる響きが加わりません。

したがって、ドライなサウンドが得られます。

(再掲)

②は、

ダンパーペダルを踏み、なおかつ、指で音価分を伸ばしている例です。

①の状態に、ペダルを踏むことによる響きが加わります。

したがって、ウエットなサウンドが得られます。

③は、

指では音を切ってしまい、ダンパーペダルで音を伸ばしている例です。

①や②に比べると、

空間性のあるサウンドが得られます。

こういった音色のニュアンスまで読み取るのが「譜読み」です。

楽曲によっては

「作曲家自身によるペダル指示」

が書かれていない場合もありますが、

その場合は、

ペダルを使うかどうかまで含めて

演奏者の演奏解釈の問題になるわけです。

求めている音色によって使い分ける必要があります。

つまり、

「譜読み」か「演奏解釈」のどちらかにとっては

絶対に必要になるのが

本記事の内容ということです。

音色は「音域」によっても異なってきますし、

「弱音」の場合なども含めれば

さらに多くの考慮が必要になるでしょう。

演奏で必要なのは、

「音の高さ」や「リズム」のみを読み取って満足するのではなく

「音色」という観点でも楽曲にアプローチをする姿勢です。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント