具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

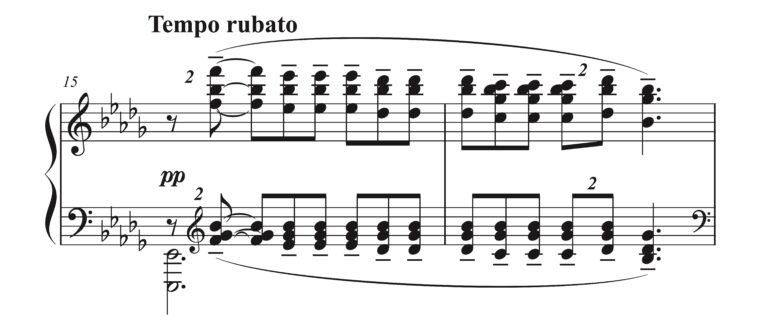

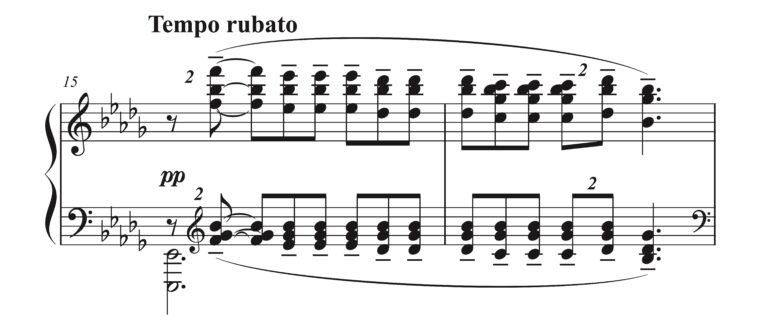

譜例(PD作品、Finaleで作成、15-16小節目)

この例は、「並行和音」ではなく、単純に「和音の連続」です。

しかし、いずれも演奏注意点は似ており、以下の3点です。

②ただのカタマリになってしまわないように、右手のトップノートを多めに出すこと

③全体的に大きくなりがちなので、ダイナミクスに注意すること

① 音楽が縦割りにならないように、音楽を横に引っ張ること

これは、

和音の中にメロディが含まれている場合も、

そうでない場合(単純な伴奏 など)でも共通です。

和音の連続というのは

どうしても音楽が縦割りになってしまいがちです。

「音は正しく弾けているのに、音楽の流れが良くない」

という状態になりがちの代表例です。

「フレーズを大きく、音楽を横に引っ張る意識」

を持って演奏するだけでずいぶんと変わります。

一個一個の和音としてとらえずに、和音全体でとらえましょう。

② ただのカタマリになってしまわないように、右手のトップノートを多めに出すこと

もちろんこれは、

その和音のトップノートがメロディである場合のことです。

「和音のニュアンスや和声の聴こえ方を重視するために、トップノートを強調するのを良くないとする解釈」

もあります。

しかし、筆者の考えとしては、

「まずは、”メロディ” という大事な要素が埋もれないようにすること」

これが何よりだと思っています。

その後に、解釈上どうしても必要だと思えば少し調整すればいいのです。

③ 全体的に大きくなりがちなので、ダイナミクスに注意すること

(再掲)

これは、

和音の中にメロディが含まれている場合も、

そうでない場合(単純な伴奏 など)でも共通です。

和音の連続が出てくると

どうしてもダイナミクスがふくれ上がってしまいがち。

和音演奏のあるあるですので、

意識して修正するしかありません。

例えば、上記の譜例の箇所でも

作曲家が書いていないクレッシェンドをしている演奏のなんと多いことか。

最後に、総合的なアドヴァイスです。

和音の連続を見つけたら、

「その音楽がどこに向かっているのか」

ということを必ず考えてみるクセをつけましょう。

それは「並行和音」の場合も同様です。

一例ですが、

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 沈める寺」

こういった楽曲では、曲頭から並行和音が出てきますよね。

「並行和音」というのは

サウンドとしては聴きやすいですが、

調性としては「非常に不安定な状態」です。

必ず、

◉ その音楽がどこに向かっているのか

こういったことを譜読みで読み取らなくてはいけません。

「楽曲ごと、その箇所ごと」に把握した上で

本記事で紹介した演奏注意点も意識してください。

そうすれば、

音楽の流れが止まったり、変なところで遅くしたり強くしたり、

などといった妙なことは起きなくなります。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント