具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

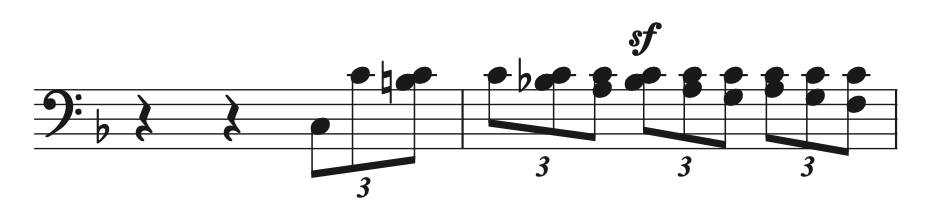

ベートーヴェン「ピアノソナタ第22番 ヘ長調 作品54 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、29-30小節目)

ここからの左手は

「同音連打される声部」と「順次進行で動く声部」に分かれます。

「2声的な和音」になっていますよね。

ではなぜ、2声に声部分けされていないのでしょうか。

答えはシンプル。

「見にくくなるから」

です。

明らかに2声がリズム的にも独立して動いている場合には

上向き、下向きで声部分けしたほうが見やすいのですが、

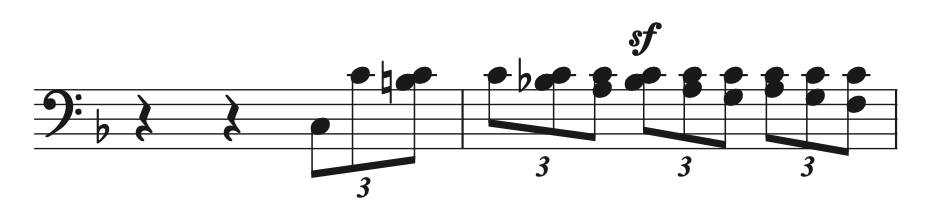

この譜例のように

片方の声部がステイしていてリズムも同じ場合などは

無闇に声部分けされていると

ただ煩雑になり見にくく感じてしまいます。

多くの楽譜というのは「利便性」も考慮されて書かれているのです。

(再掲)

さて、話を戻しましょう。

こういった「片方の声部がステイしている2声的な和音」の演奏ポイントは、

「“同音連打される声部”をやや控えめに演奏し、”動く声部”の方が多めに聴こえるバランスを探る」

ということ。

こういった箇所で全てを同じバランスで演奏すると、

ただの「音のカタマリ」になってしまいます。

それでは「2声的」には聴こえてきません。

テクニック的には

「際立たせたい音を意識すると共に、手をわずかにその音の方向へ傾けて打鍵する」

このようにするとうまくいくでしょう。

【ピアノ】和音の中から特定の音だけを際立たせる方法

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント