具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第1楽章」

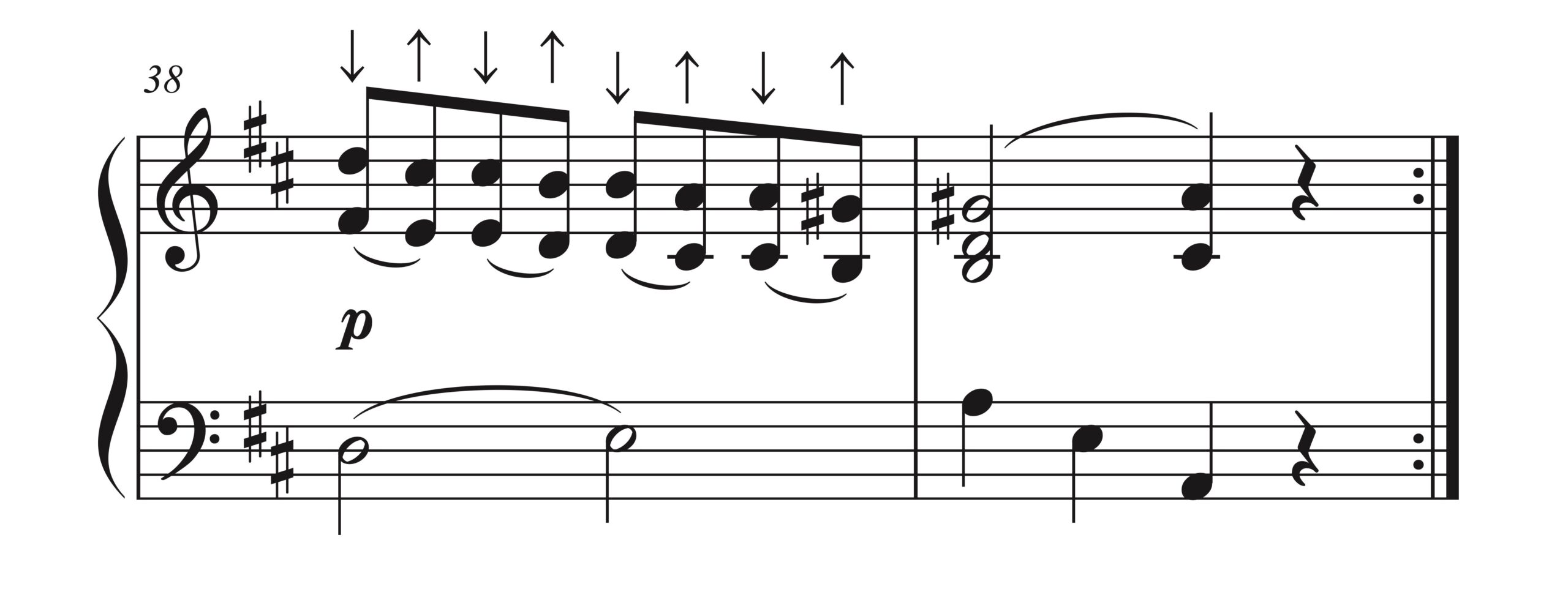

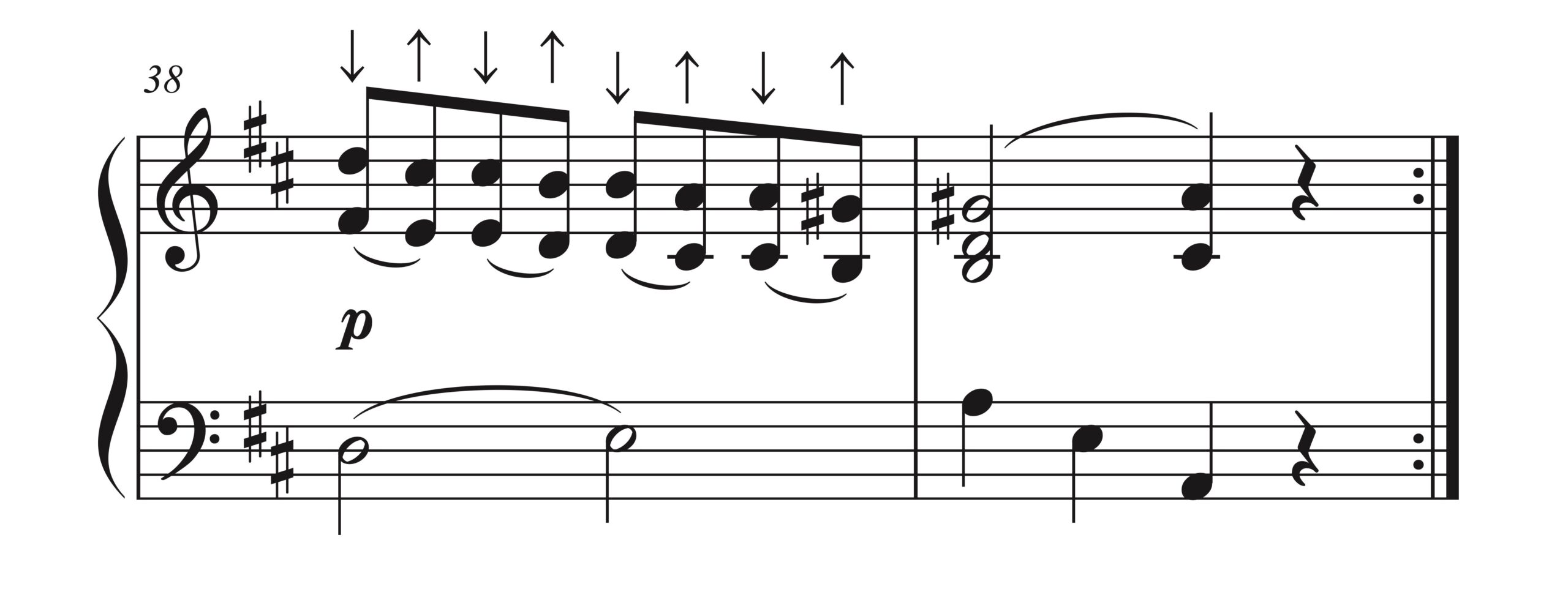

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、38-39小節)

筆者が命名しているだけですが、

タラタラ音型とは

譜例のような

「スラーでつながれた2つの音符が連続する音型」

のこと。

こういった音型での演奏注意点は

「スラーがかかっている後ろの音が大きくなってしまわないこと」

にあると言えるでしょう。

「弱く」というよりは、

「前の音(スラーの出始めの音)よりも目立ってしまわない」

これがポイントです。

スラーがかかっている音群があるとき、

その終わりの音が大きくなってしまうと

しゃっくりをしているような演奏になってしまいます。

(再掲)

後ろの音が大きくなってしまわないために

工夫できるテクニックがあります。

手首に ”少しだけ” ダウン&アップの動きをつけて演奏するやり方。

譜例の書き込みを参照してください。

↓がダウン、↑がアップ。

これにのっとって演奏すると

スラー終わりの音では

アップの「抜ける動作」になるため

大きくなりようがないんです。

この手首の動きをやりすぎると

無駄な動作と同じになってしまいますので

あくまで打鍵サポートとして

少しだけの動作にしてください。

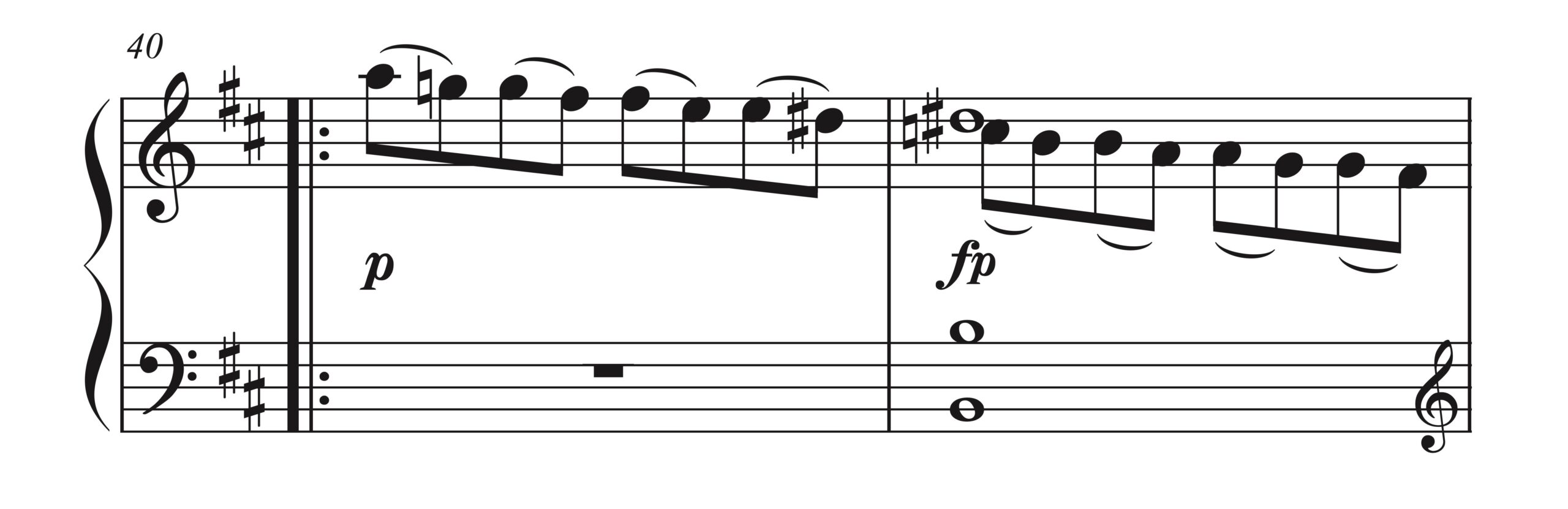

同じ楽曲の以下のようなところも同様です。

(40-41小節)

先ほどの例と異なり和音ではありませんが、

タラタラ音型ですので

ダウン&アップのテクニックに関しては

同様に考えてください。

スローテンポ~ミディアムテンポまでは

この考え方でOK。

上記の楽曲テンポは「Allegro con spirito」ですが、

これ以上速くなると

手首の動きは最小限にしたほうが弾きやすくなってきます。

最終的な仕上げのテンポなども勘案しながら

適切な演奏方法を選び取っていくのも

身につけるべきワザのひとつと言えるでしょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント