♬ 「スタッカート」を分かりやすく理解したい

♬ 楽に弾ける方法を知りたい

♬ テクニックを向上させたい

こういった希望に応えます。

■はじめに

この記事から学べること、特徴

♬ 基本的なテクニックの向上を目指せます

♬ 譜例を交えた分かりやすい解説

■スタッカートに関する基本的なテクニック

まず、「スタッカート」について、基本的な事項を解説していきます。

「手と指を使用したスタッカート」(通常)

「腕を使用したスタッカート」(キメなど、「強く」かつ「細かくない動き」などで)

この3つの分類、超重要。

楽曲によっては

これらを組み合わせないと演奏しにくいパッセージ

などもでてきますので、

分類を覚えておきましょう。

次に、これら3つの奏法の使用例を挙げていきます。

♬「指を使用したスタッカート」の使用例

次の譜例を見てください。

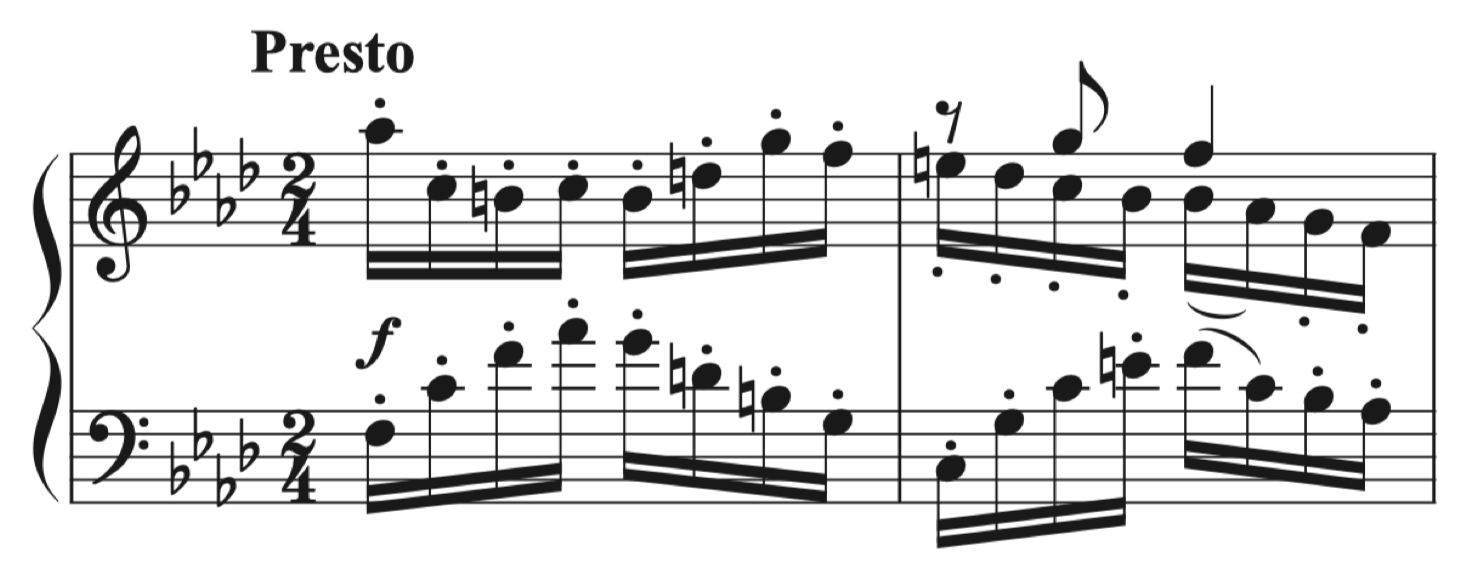

シューマン「謝肉祭 15.パンタロンとコンビーヌ」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

「けたたましくやり合う」ような一面ですね。

こういった速い連続スタッカートは、

「腕を使用したスタッカート」では弾けません。

「指を使用したスタッカート」を中心に使用して演奏します。

ラクに弾けるテクニックポイントは、

「鍵盤の近くからなるべく少ない動きで打鍵する」

ということ。

指を大きく上げてバタバタさせてしまうと、

「指を使用したスタッカート」の場合は演奏しにくいうえに

テンポも上がりません。

♬「手と指を使用したスタッカート」の使用例

これは非常に多く使われます。

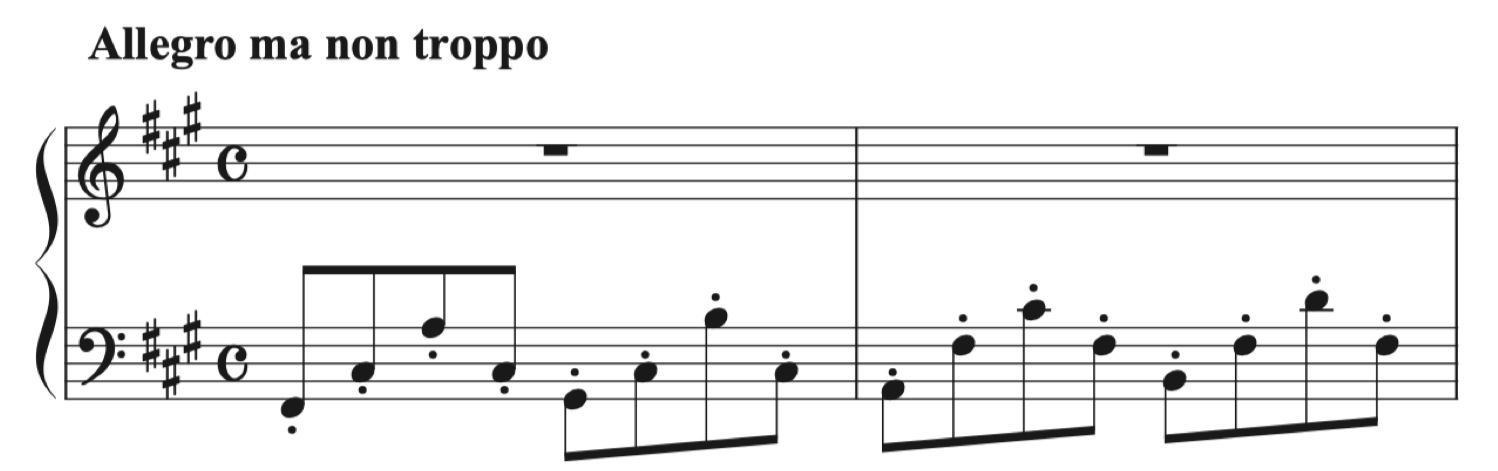

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

テンポは「Allegro ma non troppo」で

「8分音符」の動きですので、

先ほど例に挙げた

シューマン「謝肉祭 15.パンタロンとコンビーヌ」よりは

動きに余裕がありますね。

こういった条件では

「手と指を使用したスタッカート」が適切でしょう。

「手」はもちろん、

「肩」や「肘」をボルトのように締めたまま弾かないことが

ラクに弾くポイント。

「腕を使用したスタッカート」の使用例

次の譜例を見てください。

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

72小節目は、ヘンレ版ではスタッカートがついていませんが、

解釈版などではついているものも多く見られますし、

慣例としてスタッカートで演奏します。

こういった、

「ひとつひとつ重みをもって弾いていく音型」などでは、

「腕を使用したスタッカート」

が効果的に使える局面が多くあります。

この場合にも、

「上から叩かずに鍵盤の近くから押し込むように打鍵する」

というのがポイント。

上から叩くと音が散らばってしまいます。

今回はスタッカート奏法の

基礎の「キ」だけをまとめました。

実際にはまだまだ奥深く、

◉ 作曲家がスタッカートを書くさまざまな理由の理解

など、

基礎の「ソ」が残っていますので

このブログでも紹介していきます。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント