■「ハノン 第39番 全調スケール」独学する場合の注意点

♬ 楽譜に書かれている指遣いを守るべき理由

お使いの楽譜の「ハノン 第39番 ハ長調」を見てみましょう。

運指が書かれていますよね。

この運指は、必ず守ってください。

特にハノンのような練習曲というのは

「基礎練習」ですから、

練習自体が積み上がっていかなければ意味がありません。

ところが、

弾くたびに指遣いが変わってしまうと

その都度違った動きをすることになってしまい、

積み重なっていかないのです。

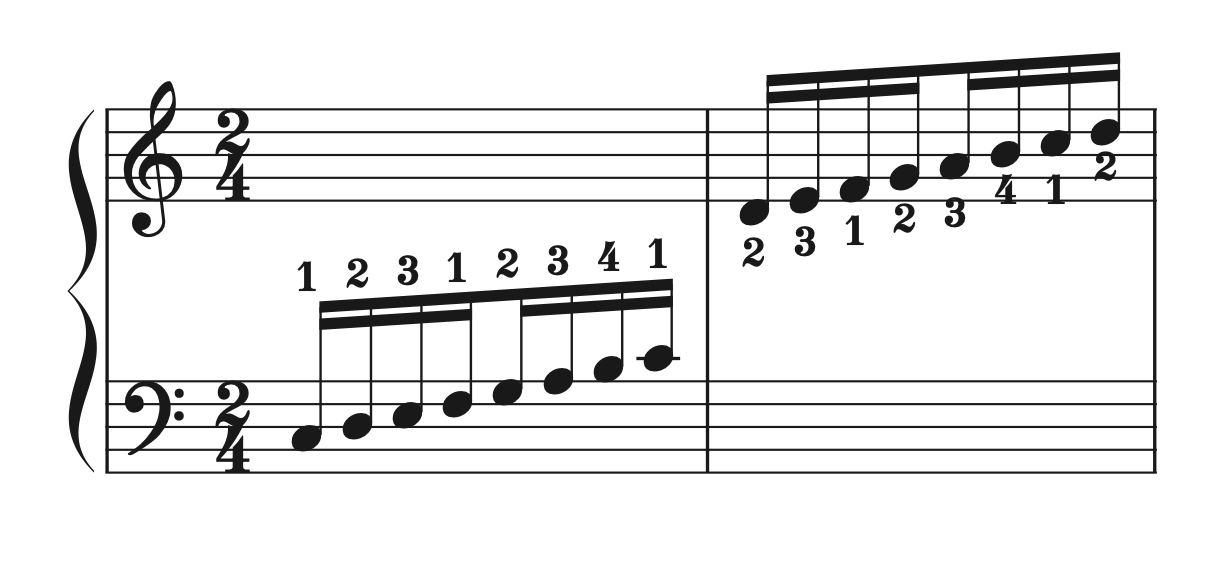

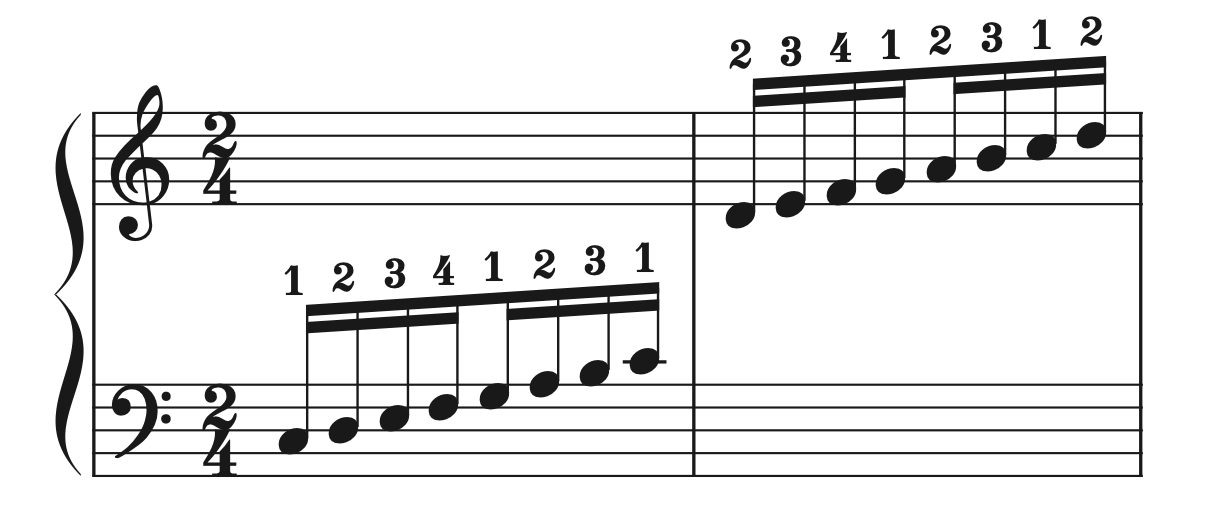

例えば、以下の2つの譜例を見比べてみてください。

「ハノン 第39番 ハ長調」の右手のみを取り出したもの

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

「親指を使う位置」が異なっていますが、

正直、どちらの運指でも演奏自体は可能。

しかし、

弾くたびにこれらが混在してしまうと練習の効率が上がらない。

自身の楽譜に書かれているほうの運指を使い、

たいへんでもそれを確実に身につけましょう。

そうすることで

基礎練習に「やる意味」を持たせられます。

「効率の良い練習」についてよく話題になりますが、

それは

「指遣いを徹底して練習すること」

と言えるでしょう。

♬ 「1の指(親指)」の音がとびでていないかチェック

1の指(親指)で打鍵するときに

その音が大きくとびだしがちです。

特に、

「上行形では右手」「下行形では左手」に注意。

親指が他の指の下をくぐった直後に打鍵するからです。

「ゆっくり練習するときから、親指を素早く潜らせること」

これを意識しましょう。

まずゆっくりのテンポで完全に身につけてから

はじめてテンポを上げましょう。

先ほども書いたように、

「基礎練習」では練習自体が積み上がっていかなければ意味ありません。

積み上げに必要なもう一つのポイントは、

「ゆっくりのテンポでできていないままテンポを上げない」

ということです。

♬ 左手だけで弾き「ICレコーダー」でチェックする

左手(左利きの方は「右手」)の音をきちんと聴けていますか。

両手で弾いていると

ごまかされがちで気づかないことも多いのですが、

利き手ではないほうの手だけで

完全になめらかに弾けるように練習することが必要です。

「ICレコーダー」で録音してみましょう。

オススメのICレコーダーについては以前に記事にしています。

必ずゆっくりのテンポからチェックします。

そして、

速いテンポでも凸凹せずに弾けるようにしてから

両手の練習へ戻ってください。

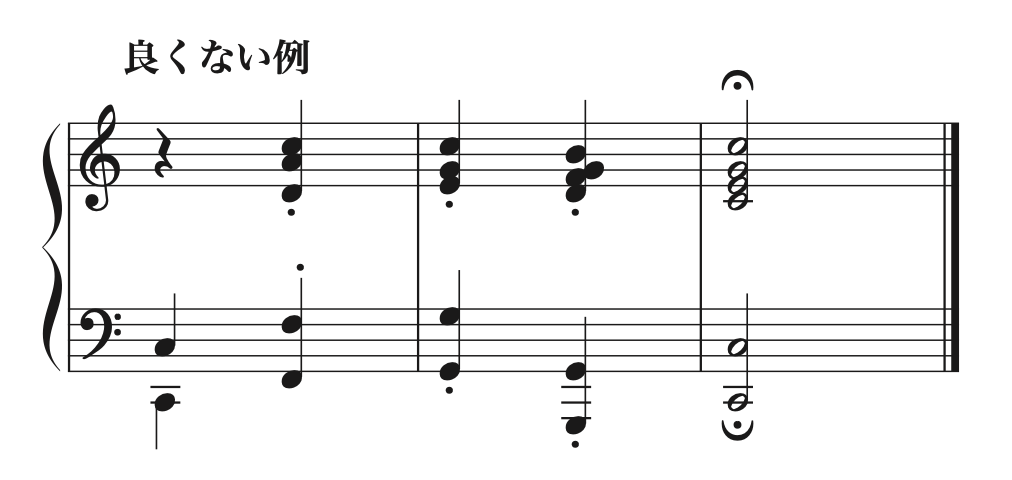

♬ カデンツの弾き方に注意

譜例(PD楽曲、Finaleで作成)

譜例のようなニュアンスをつけて

カデンツを弾いてしまう例は多く聴かれます。

「スタッカート」や「フェルマータ」をつけてしまっていませんか。

別にこのように弾いても

スケールの練習自体には差し支えありません。

しかし、ここで言いたいのは、

「基礎練習のときに ”楽譜を正しく読む” という部分を意識しておかないと、

実際の楽曲でも勝手に弾くクセがついてしまう可能性がある」

ということ。

♬ 何のために全調スケールを練習するのか考える

基礎練習で必要なのは、

「この練習は何のためにおこなっているのか」

という視点を常に持ち続けること。

例えば、特定の指を鍛えることだけを目的とするなら、

「第39番 全調スケール」よりも効果的な練習曲は

他にたくさんあります。

ここでは、

「実際の楽曲の中でスケールが出てきたときに対応できる力をつけること」

を目的とするべきでしょう。

そうすることでハノンで練習しておいた経験がはじめて活きてきます。

【ピアノ】普段からスケールを練習していれば、楽曲で出てきたときに弾ける

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント