♬ ハノンの効果的な使い方を知りたい

♬ ハノンの練習がマンネリ化してきて練習方法に悩んでいる

♬ ハノンの練習における注意点を知りたい

このような希望や悩み、本記事で解決できます。

■ハノンでこっそりとテクニックをあげよう

はじめに

注 : 本記事で譜例を取り上げている作品は

パブリックドメインになっている作品です。

出版社が独自につけたアーティキュレーションなど

権利に関わる部分は一切表示しておりません。

譜例はFinaleで作成したものです。

本記事では、

「ハノン」の効果的な使い方についてお伝えしていきたいと思います。

「いざハノン以外の楽曲を弾く時になったらまた指が動かなくなる」

きっと、こういったことを感じたことがあるはずです。

ハノンの使い方にしぼった本記事では、

大人の方が

「頭を使いながら練習できる」

という特権を生かしながら練習できる内容を重点的にまとめました。

著名なピアニストで

「ハノンをきっかけに現状突破した」

と公言している方は多くいらっしゃいます。

ハノンは使い方次第では「効率的に」テクニックをあげることが出来ますが、

頭を使って練習しなければ

ただのお腹周りは細くならないスポーツです。

普段のピアノの個人レッスンでは、

どうしても

演奏発表会などの「披露用の楽曲」のために使う時間が多くなりがち。

しかし、大人のあなたは

日々ほんとうに忙しいことと思いますから、

出来る限り効率よく基礎練習を行いたいですよね。

ピアノの先生に、

「あれ?○○さん、急に上手になったね」

なんて言われてみたくありませんか。

ハノンでこっそりとテクニックをあげてください。

「基礎練習には時間をかけ過ぎなくても良い」というのが

基本的な考え方ですが、

その中で効率を上げていく方法を学びましょう。

■ハノンで力をつけるためのポイント7選

♬ プロ野球選手の練習を見たことはありますか?

プロ野球選手の練習風景が

ときどきドキュメンタリー番組などで放映されます。

また、近年はYouTubeにプロの選手が練習動画などを投稿するケースも

増えていますね。

それらを観ていると、多くの選手に共通点があります。

打者の場合、多くの選手が素振りから始め、

なおかつ、

ものすごくゆっくりの動作から始めてだんだんペースを上げていくのです。

これらを見たときに、

ピアノの練習と同じだと思いました。

ピアノでいうハノンは、野球で言えば素振りのようなエクササイズです。

とても地味な練習だとも言えます。

ハノンをいきなりものすごい速さで演奏し始める方もいますが、

多くの場合、

テンポが速いだけで嘘ばっかり弾いています。

ゆっくりと、両手の音をしっかりと聴けるテンポから始めて、

「手はどれくらいあたたまってきたかな」

「修正課題のフォームを意識できているかな」

「昨日の練習の疲れがどれくらい残っているかな」

などと自分へ問いかける時間にしましょう。

そのうえで、その日の後の練習メニューを考えるのです。

そして、確実に音が入るようになってから

テンポを上げていきます(具体的な練習方法は後述します)。

プロ野球選手はなぜ素振りをするのか?

それは、単に打つ練習ではなく、

自分の良くないフォームなどのクセを確実に修正すると同時に、

自分の身体の不調な部分を確かめているのです。

それによって練習メニューを調整し、

効率を上げると同時にケガを避けています。

ピアノは野球に比べたらケガをする可能性は低いですが、

何十年間も腱鞘炎にならずにピアノを弾いてきた方が、

ある日とつぜん腱鞘炎になって慢性化してしまった例もあります。

永く楽しくピアノを続けていくためにも、

その日の練習のはじめはゆっくりとしたテンポから。

そしてていねいに自分と向き合う。

まずこれを念頭に置いてから次の項目を読み進めて下さい。

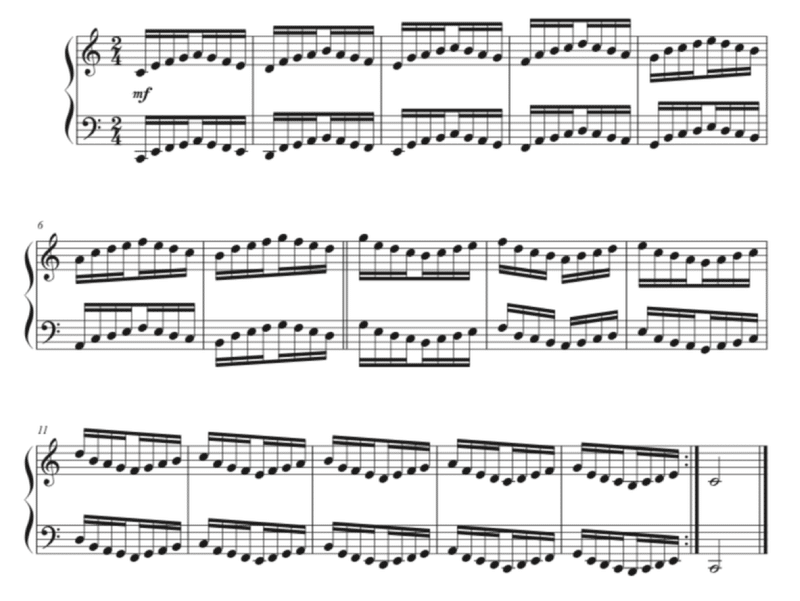

♬ 間抜きオクターブユニゾン練習法

「間抜きオクターブユニゾン練習法」

という方法を紹介します。

ハノンを効果的に使用することで

さまざまなテクニック面での課題を克服することを目指せますが、

その内容もあって

「コンスタントに取り組むことが困難である」

といった一面ものぞかせています。

そこで、どなたでもすぐに実践できる

ハノンの一風異なる活用法としてあげられるのが、

「右手と左手を1オクターブ離して弾いてみる」

という方法。

例えばハノンの1番を弾くときに、

楽譜上より右手を1オクターブ上げた状態でスタートします。

上行型は楽譜通りだと2オクターブ上がってから下行型になりますが、

右手を1オクターブ上げた状態でスタートしている場合は

上行型、下行型共に1オクターブの上がり下がりのみで構いません。

この練習方法は、

「右手を1オクターブ上げることで、左右の手で弾いている音が良く聴こえる」

という利点があります。

音域さえ考慮すれば

ハノンのさまざまな練習番号に応用出来る方法。

指のトレーニングは

ただ指を動かしているだけでは効果は上がりません。

左右の手で出している音がしっかりとしたものであるか

自分の耳で確認しながら練習をしていくことが

上達の必須条件です。

いちばん良くある例が、

利き手が上手く演奏できているために

もう一方の手も上手く演奏出来ているように錯覚してしまうこと。

このような状態では一向に上達は見込めません。

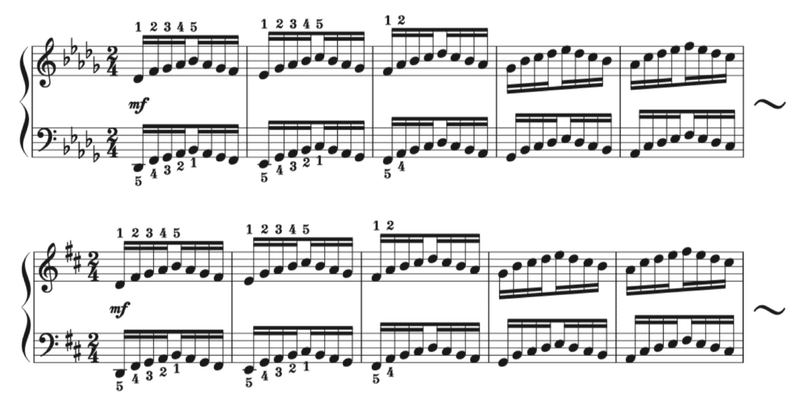

♬「練習番号1番」の効果的な使い方

「ハノンの1番を全調で弾く(運指は楽譜通りで)」

実はこれが意外と難しいのです。

原曲の楽譜はC-durで書かれていますが、

これを半音上げたDes-durで演奏する(開始音もDes)となると、

小指や薬指で黒鍵を打鍵する箇所がたくさん出てきます。

小指などは特に短いので

はじめは非常に弾きにくく感じます。

しかし、C-durの平らな場所(白鍵)のみで練習しているのではなく、

凸凹な場所を弾くことが指をトレーニングしていく際に欠かせません。

それを踏まえたうえでの練習のポイントは、

(第1番の場合、)上行型の左手の運指は「54321234」というように、

指遣いはC-durのときのまま演奏するという点。

これを全調で練習できればベストですが、

慣れるまでは、G-durやF-durなどの調号が少ないものからトライしてみると良いでしょう。

そして、先ほどご覧に入れた、

「右手と左手を1オクターブ離して弾いてみる」

という方法も組み合わせるとベターです。

実際の楽曲になると、

前後関係などの兼ね合いで

このような弾きにくい指遣いをしなくてはいけないパッセージが

びっくりするほど沢山出てきます。

また、ある意味単調と言えるハノンの練習を続けるためには

モチベーションを維持していかなくてはなりません。

その際に、

どのように練習方法にバリエーションを取り入れるかが大事。

そういった意味でも本項の練習は効果的です。

・・・とは言いましても、

この練習方法をハノンの多くの曲でやっていたら

時間がどんなにあっても足りません。

とりあえず第1番でのみおこなう練習としておけば良いでしょう。

♬【脱!】指を高く上げる非効率な練習法

教室へ習いに行っている方に質問です。

ハノンを練習をする際に、ピアノの先生から

「常に指を高くあげてはっきり発音して」

などと言われたことはありませんか。

この練習方法、筆者はオススメしていません。

「常に指を高くあげてはっきり発音する」方法の問題点は、

指を独立させてフォルテで速く動かすことにしか

注目していない点。

「音色」への関心も足りません。

しかし、実際の楽曲では、

「小さなダイナミクスでの柔らかく速いパッセージ」

も出てきます。

こういったパッセージでも

「不揃いにならずに狙った音色で演奏する技術」

を習得することもハノン練習での目標にしたいものです。

そうでないと、ただのスポーツになってしまいます。

まず、

ピアノの練習でささやかれがちな

「ピアノを弾く時に手を常に卵型にする」という決まり文句を忘れることです。

傾向として、

◉ 指を寝せ気味にして指の腹が多く鍵盤に触れるようにすると柔らかい音

がします。(もちろん、打鍵の速度も関係しますが…)

つまり、音色まで気を使うなら、常に卵型ではなくて、

卵型も含めて色々な角度が必要になるのです。

もちろん、

ハノンでは1曲の中で色々な音色を出すというわけではなく、

1曲の中では、ひとつテーマを決めて練習するのが良いと思います。

しかし、

ピアノを弾くときに常に手を卵型にするのが正しい基礎

だと思い込むのは危険です。

それに、指を高く上げるほど指への負担が大きくなるばかりか、

今後もっと難しいパッセージが出てきたときに

上達にゆきづまりがくる。

「聴いたところは何となくうまく弾けているけれども、すごく指がバタバタしている」

という状態は、

音大生など、一定の訓練を積んできた学習者にさえ見られる傾向です。

指を無闇に高く上げなくても

しっかり打鍵することはできます。

まずは、

焦らずに「とてもゆっくりのテンポ」で

自分の音を聴きながら練習することが重要。

テンポをゆっくり練習することを、

筆者は「拡大練習」と呼んでいます。

焦って「縮小」して練習してはダメ。

基礎が入っていない状態で速く弾いても

嘘ばっかり弾いてしまって何も身になりません。

ゆっくり弾く時と速く弾く時とでは使う筋肉が違うので、

速く弾かないと速く弾けるようにはならない。

しかし、ゆっくり音を入れることさえできていないままでやっては逆効果。

とある著名なピアニストの練習を聴いた時に、

びっくりするほどゆっくりのテンポで練習をしていて

驚かされたことがあります。

ゆっくり拡大練習しても

音楽を横に引っ張っていこうという意識さえ自分の中に持っていれば

音楽は停滞しません。

♬ リズム練習は危険が伴う

ハノンの練習で

もうひとつ気をつけるべきことは、

リズム練習のおこない方。

ハノンでも一般的にリズム練習は推奨されていますが、

リズム練習では、

リズムが寄っているせいか

音価の長い音符に変な「アクセント」がついてしまっている状態になりがち。

まず考えてみてください。

「何のためにリズム練習をするのですか?」

リズム練習をすることで、

それだけがきっかけで指が強くなるわけではありませんし、

リズム練習をすることで、

それだけがきっかけで指が速く動くようになるわけでもありません。

つまり、

「そのパッセージの応用練習」

であるのはもちろんですが、

同時に

実際の曲で似たようなリズムが出てきたときのことを想定して

練習すべきなのです。

実際の曲では、

変なところにアクセントがついていたら

先生に注意されますよね。

何よりも弾いていて気持ちよくないですよね。

しかし、これをハノンだと平気でやってしまう学習者が多いのです。

また、リズムも

「正しいリズムで入っているか」

という観点をもって、

自分の耳で良く聴かないといけません。

付点の練習なのにリズムが前に寄って

3連符のようになってしまっていないか。

リズムを曖昧にしても気にならない癖がついてしまうと、

実際の楽曲でも

無意識に付点を3連符のように弾いてしまいます。

これが独学の怖さでもあります。

前項の

「【脱!】指を高く上げる非効率な練習法」でも共通することなのですが、

ハノンなどを練習する時にいちばん気をつけないといけないのが、

「無意識に演奏上の良くないクセがついてしまわないようにすること」です。

これを防ぐために自分の音をしっかり聴いて練習するためにも、

先ほどご紹介した、

「間抜きオクターブユニゾン練習法」と「リズム練習」を併用するのは効果的です。

♬ ハノンでの練習メニューの作り方

これについては、以前に記事にしています。

という記事の、

「③ 基礎練習には時間をかけ過ぎなくても良い」

という項目をご覧ください。

♬ ハノンを辞書のように使う練習法

「何が基礎で」

「何を習得したら基礎を一通り学んだことになるのか」

こういったことを考えていくうえで、

「ハノンを辞書のように使う」ということが役に立ちます。

時間がある時にハノンをペラペラと眺めて、

ハノンにどんな練習項目があるのか把握しておく。

例えば、「トレモロ」「トリル」「スケール」「半音階」「アルペジオ」「3度」「6度」「オクターブ」「同音連打」「5本の指の平均的な基礎練習」等々。

そして、いずれ自分が練習している実際の楽曲の中で特定のテクニックにつまづき、

強化したい部分が出てきた時に、

「楽曲からテクニックを逆算」してハノンという辞書をひき、練習する。

つまり、

「ハノンで何ができるかわかる」

というところさえクリアしておけば、

ぜんぶを闇雲に練習したり暗譜したりする必要はないのです。

まずは、「こういった練習項目がある」ということを把握しておき、

必要なときにハノンという辞書をひけるようにしておけばOK。

それをできるのがハノン。

各テクニックが

項目ごとにこんなに徹底されて管理されている教本は

数少ないのです。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント