なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのでしょうか。

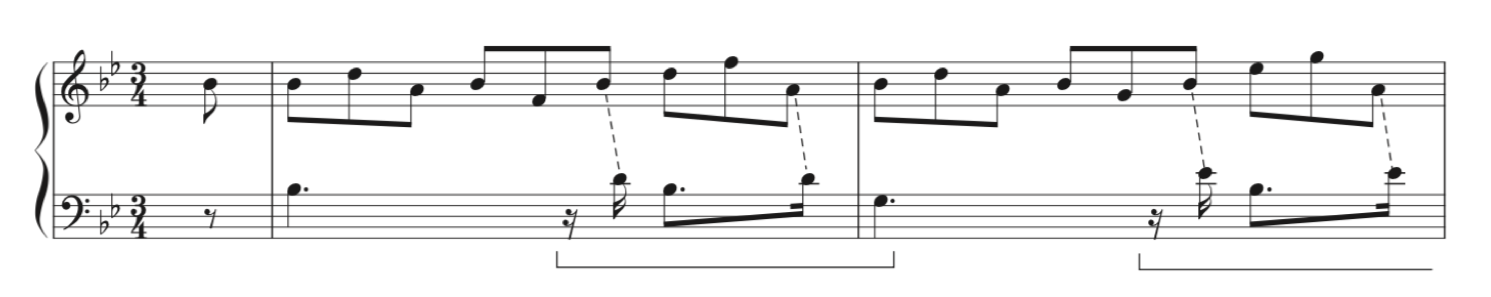

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

点線で示した箇所を見てください。

左手は16分音符で書かれていますが、

これはJ.S.バッハ(およびその時代)の特徴的な記譜法で、

実際は右手の3連符の3つ目の音と合わせて打鍵します。

16分音符のリズムに右手を合わせるのではなく、

3連符のリズムに左手を合わせます。

つまりこのケースでは

「付点リズムが前寄りに詰まる」

ということ。

ではなぜ、

こういった慣例が存在するのでしょうか。

ポイントは

「当時、どういった記譜が存在して、反対に、どういった記譜が存在しなかったのか」

これを知ることにあります。

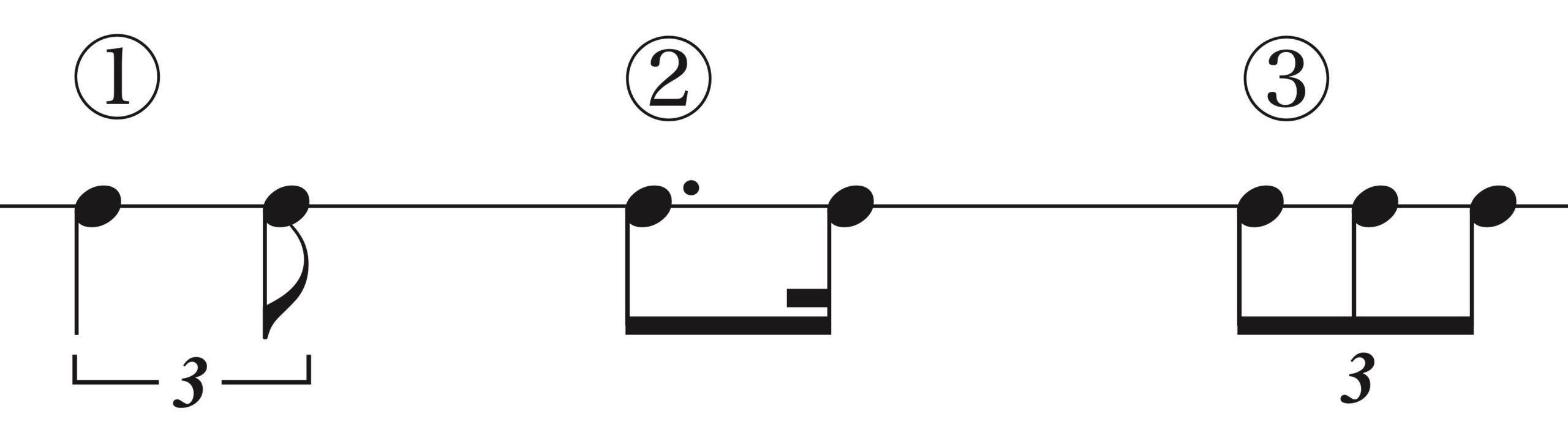

(譜例)

J.S.バッハの他の作品を調べてみると分かりますが、

当時、①の記譜はありませんでした。

そこで①の代わりに②のように書きました。

ところが③の記譜はあったんです。

このような理由で、

そのまま付点で演奏し、

②が③とセットで出てきたときは

①=②と解釈して③のリズムに合わせる

という慣例がでてきたというわけです。

上記のクーラントの例で解説した演奏方法を

見返してみてください。

この時代からベートーヴェン辺りまでは特に

ダイナミクスの書かれ方や

本記事で扱った慣例などをはじめとして

独特な記譜の特徴がたくさんあります。

ロマン派の作品を演奏する解釈では

楽曲を充分に把握することはできません。

できる限り、

当時の慣例なども合わせて学習していきましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント