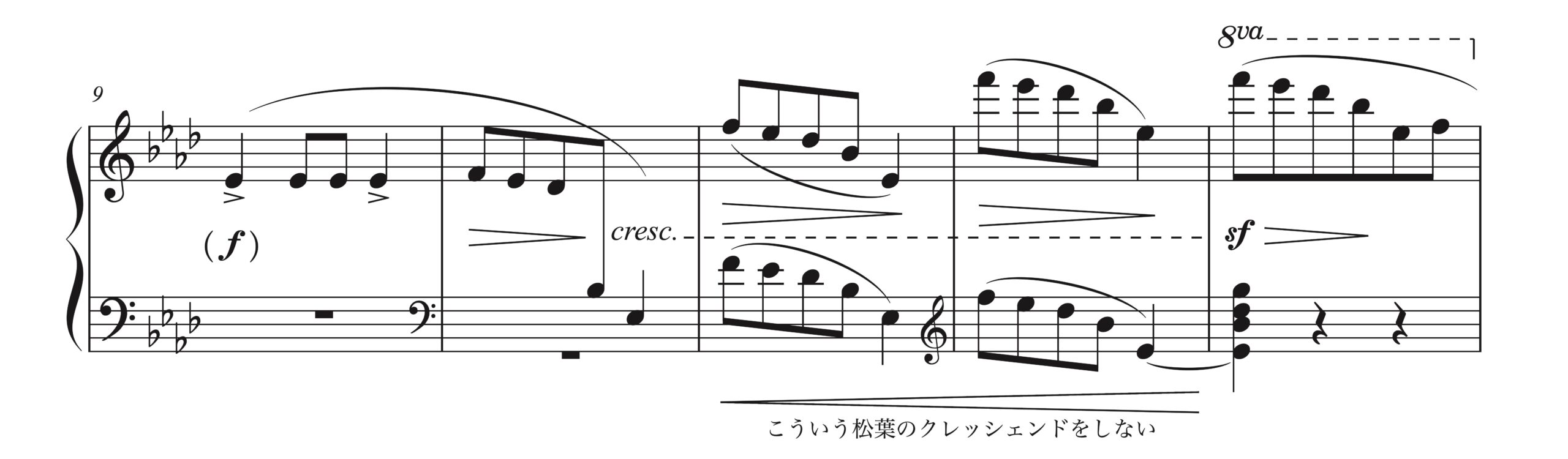

場面によって

「松葉のクレッシェンド」と

「cresc.(文字によるクレッシェンド)」

が使い分けられています。

これらの違いについて考えてみたことはありますか?

やや混同して使用されている例もあるのですが、

基本的には使い分けの原則があります。

結論から言うと、

「cresc.(文字によるクレッシェンド)」

のほうが広い意味を含みます。

図形の通りふくらませていくのが原則なので、その間の細かなニュアンスは制限される【cresc.(文字によるクレッシェンド)】

全体としてクレッシェンドしてさえいれば、その間の表現は比較的自由

具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

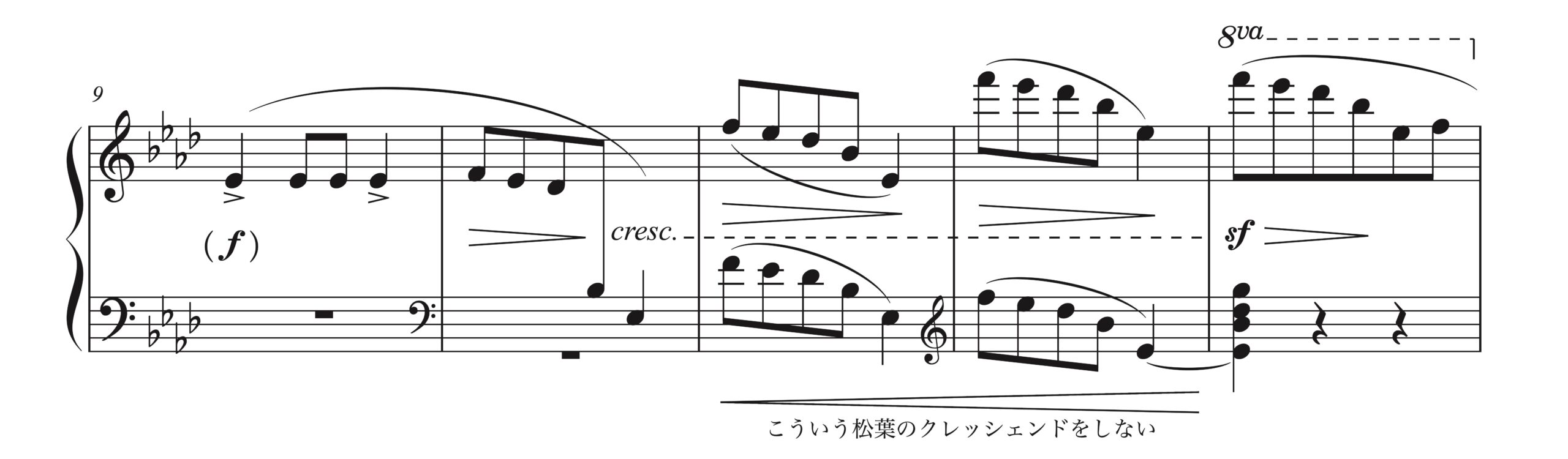

ショパン「ワルツ 第2番 変イ短調 Op. 34-1(華麗なる円舞曲)」

譜例(PD作品、Finaleで作成、9-13小節目)

10小節目には

「cresc.(文字によるクレッシェンド)」

が書かれています。

どうして文字なのかというと、

「段階的なクレッシェンド」にすべきところだからです。

「1小節づつブロックとして段階的なcresc.にする」

このようにすれば、

ショパンが書いた「デクレッシェンド」と「cresc.」の

どちらも活かすことができます。

少なくともこの例だと、

一小節ずつフレーズが終わっているので

松葉でグーっとクレッシェンドしてしまうと

フレーズ終わりの音が大きくなってしまい、

フレージングを正しく表現できないからです。

(フレーズ終わりの音はおさめるのが基本です。)

つまり、

11小節3拍目の音が大きく飛び出してしまうと、

11小節目で1つとなっているフレーズが

台無しになってしまいます。

それを解消するのが、

段階的なクレッシェンドというわけです。

(再掲)

もうお分かりですね。

「松葉のクレッシェンド」

の場合は

図形の通りふくらませていくのが原則なので、

その間の細かなニュアンスは制限されます。

一方、

「cresc.(文字によるクレッシェンド)」

の場合は

「全体としてクレッシェンドしてさえいれば、その間の表現は比較的自由」

ということ。

つまり、今回取り上げたような段階的クレッシェンドにしてもOK。

これが、両者の違いです。

作曲家によって

記号や音楽標語の用い方は千差万別ですので

中には本記事の内容が当てはまらない作品が出てくることもあります。

しかし、

基本としては

本記事の内容で理解しておいて問題ありません。

【ピアノ】音型に背かないクレッシェンドの方法

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント