今回紹介する

取り組みやすい楽曲分析の方法とは、

「クライマックスの位置を調べる」

というもの。

ここでいうクライマックスとは

「その楽曲における音楽的な最高潮、そして音量的にも鳴らすところ」

と考えてください。

「ヤマ」「頂点」「ピーク」

などと言ってもいいでしょう。

楽曲にはさまざまなタイプのものがありますので

一概には言えないのですが、

おおむね一つの楽曲に登場するクライマックスは一つです。

複数のクライマックスが出てくる場合でも

そのうちのどれかが

いちばんのヤマになっている場合がほとんど。

今取り組んでいる楽曲を

眺めたり弾いたり聴いたりしてみて、

どこを一番盛り上げたいのかを考えるべきです。

単純なことですが、

これをすることで

音楽の方向性が明確になります。

さらに、

一番の盛り上がりがきちんと表現されることで

たとえ音楽をやったことがない方が聴いても

はっきりと分かる変化がつきます。

「構成力がいい演奏」とは、

ごくごく簡単な言い方をすれば

「クライマックスがきちんと分かるように表現されている演奏」

と言ってもいいでしょう。

という書籍の中に

参考になる記述がありますので

簡潔に紹介します。

(以下、要約抜粋。図形はFinaleで作成)

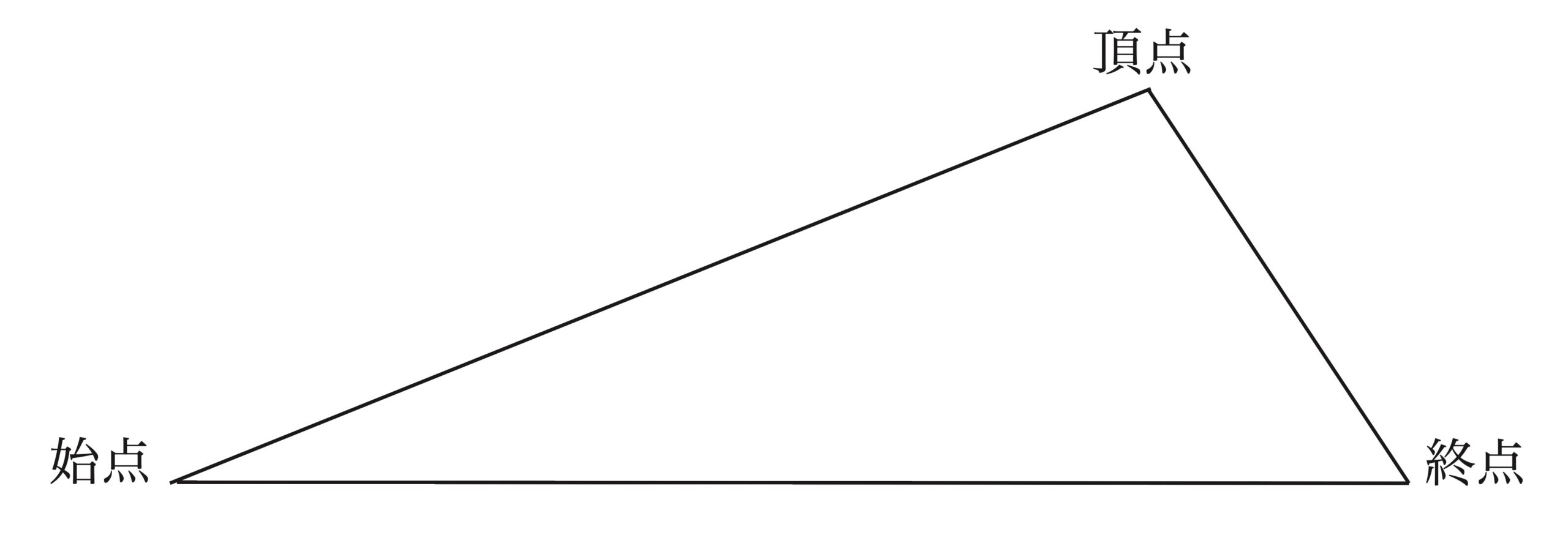

「フライタークの3角形」という用語が出てくる。

このフライタークという人物は

「戯曲の手法」という書籍の中で

以下のような図形を取り上げている。

(要約抜粋終わり)

この図形では

横軸が「時間」

縦軸が「盛り上がり度(緊張感やダイナミクスなど)」

ということになります。

段々と緊張感を高めていき

楽曲の8割くらいのところにクライマックスがきて

おさまって終わっていく。

音楽に応用して考えても

非常に音楽的で理にかなった図形です。

実際には

この図形ほど直線的ではなく

「曲線的な表現」になるでしょうし、

モーツァルト「トルコ行進曲」のように

「頂点 = 終点」となる楽曲もあるでしょう。

しかし、

音楽的な形の基礎として

この図形を頭に入れておくと

頂点を見つけやすくなるはずです。

少し慣れてきたら、

取り組んでいる楽曲全体をこのような図形で描いてみるのも

良い学習になります。

その場合、

◉ 三角形ではなくなってもいいので、全体を細かく図形化する

この2つのパターンで取り組むことができますね。

そして、

次の段階として

「頂点までどのような工夫をもって到達しているのか」

を調べていく。

…といったように、楽曲分析の幅が広がっていきます。

そのためにもまずは、

「クライマックスの位置を調べる」

これだけは自力でできるようになりましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント