メロディラインと思われる音型が細かく動いている場合、

それらの音のカタマリの中から

◉ 響きに隠したい音

これらを的確に弾き分けていかなくてはいけません。

例えば、次のような例。

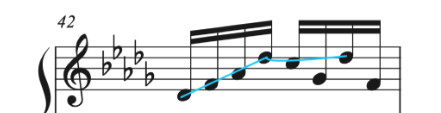

ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 op.57 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、42小節目)

右手を見ると青いマーカーで示した音以外にも

Ges音やF音が出てきていますよね。

つまり、ここは「右手だけでも2声的」なのです。

したがって、

Ges音やF音が大きくなってしまうと

立体的な演奏になりません。

楽曲によっては

作曲家自身が声部分けをしてくれている作品も多くありますので、

そういった作品に触れていくことで

重要な音を見分けられるようになっていきます。

声部分けをしてくれている作品例としては、

◉ ブルグミュラー25の練習曲より 第7番「清らかな小川」

など、他多数。

右手部分を見直してみてください。

本記事の内容に関連する文章が

書籍「斎藤秀雄 講義録(白水社)」

の中に書かれています。

ヒントになる部分を

少しだけ抜粋させていただき紹介します。

バッハの場合はヴァイオリン・ソナタを見ると非常によく分かるんだけれど、

ヴァイオリン・ソナタというのはソロ・ソナタといって独奏ソナタだけれども、

あの中には伴奏の部分がいっぱい入っているんです。

ハーモニーを分からせる部分が、そのために書いてある音が。

それをどれもこれも1本の線にして全部メロディーだと考えるのは

間違いじゃないかという考えが出てくるわけです。

(抜粋終わり)

この内容は「バロック時代のソロ作品」で顕著ですが、

他の時代の様々なタイプの作品を理解する際にも

非常に有益な考え方となっています。

さらなるヒントは、

以下の記事を参考にしてください。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント