はじめに

「保続」には

「高音保続」「低音保続」がありますが、

今回は「低音保続」について取り上げます。

単純に「保続」と呼ばれることもあれば、

「持続低音」「オルゲルプンクト」「ペダルポイント」

などと呼ばれることもあります。(実は、やや意味合いが異なるのですが…)

大きくは4つに分類されます。

「何のために」「どういった時に」

使われるのか整理しました。

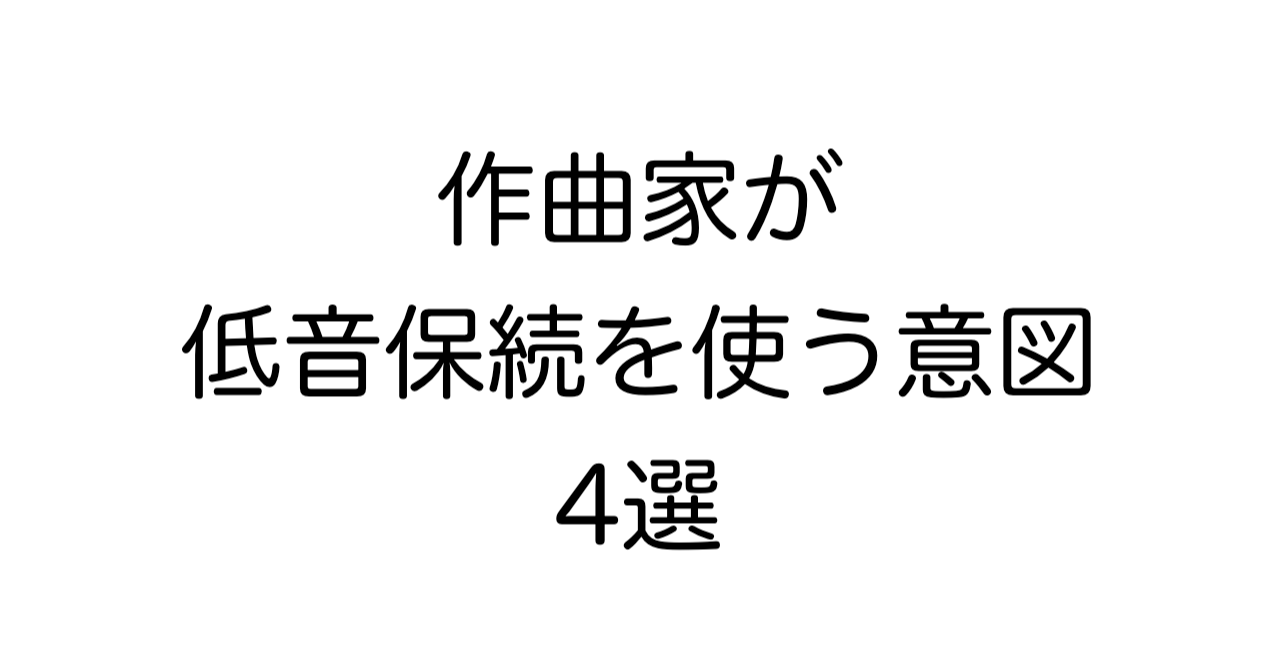

■作曲家が低音保続を使う意図 4選

① 主調へ戻る前の演出に(属音上の保続)

この使用例は、

「主調を用意するためにソナタ形式の展開部の最後などで登場する」

というのが定番。

具体例を見てみましょう。

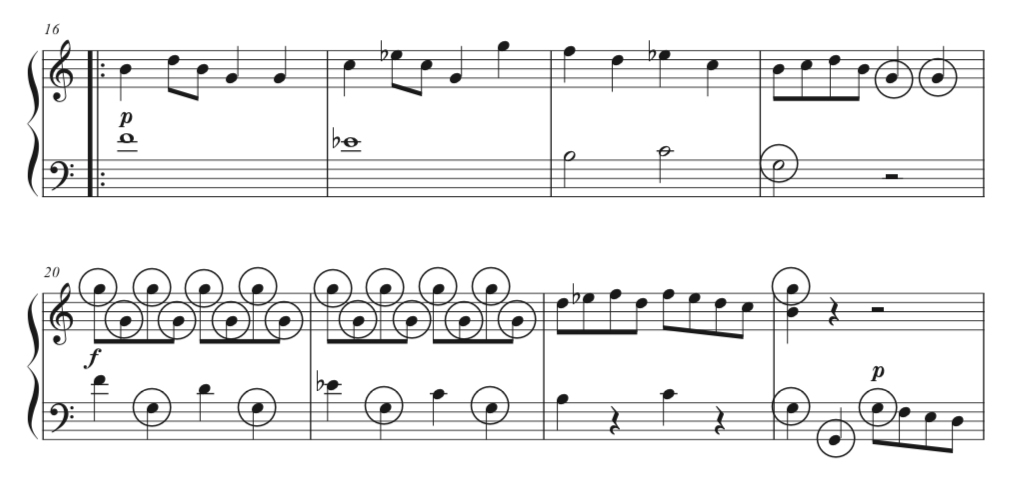

クレメンティ「ソナチネ Op.36-1 第1楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、16-23小節)

多少の例外はあれど、

ソナタ形式の再現第一主題は「主調」から始まるのがお決まりです。

展開部の最後で主調の属音を用意する事で

スムーズに再現部に入れると共に

「緊張感」「期待感」を高める効果があります。

この楽曲では

高音と低音の両方で保続をしていることがわかります。

もちろん、

「主調へ戻る前」意外にも使われる可能性があることは承知しておいてください。

② 楽曲の締めくくりの演出に(主音上の保続)

この使用例は、

「楽曲の最後に、落ち着かせて楽曲を締めくくりたい場合」

などに用いられることが多い書法です。

J.S.バッハの楽曲を中心にオンパレード。

具体例を見てみましょう。

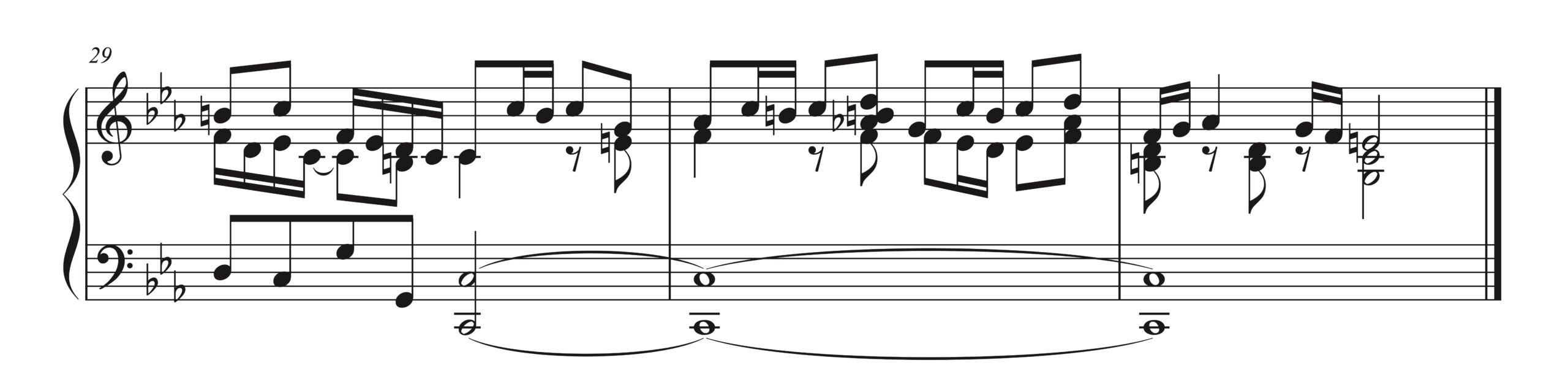

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第2番 c-moll」

譜例(PD作品、Finaleで作成、29-31小節目)

曲尾に出てくる「主音上の低音保続」で

楽曲を締めくくっています。

バスが主音でステイすることで安定しているので、

この書法が出てくる箇所というのは

全体的なサウンドとしては落ち着いて聴こえる傾向があります。

曲尾で使用されることが多いのは

そういった理由による部分が大きいでしょう。

もちろん、

「曲尾」意外にも使われる可能性があることは承知しておいてください。

ちなみに、属音と主音の「二重保持音」が使われる楽曲もあります。

③ あえて進行感はおさえておきたいとき

バスが保続されている時と比較すると、

バスが動くときというのは音楽の進行感が強くなります。

したがって、

ケースバイケースではありますが

クライマックスではバスを動かすことで、

音楽をドラマティックにする

という書法がとられるケースも見られます。

緊張感は高めても、あえて進行感はおさえておきたい時には

保続という手法はうってつけなのです。

④ 単純に保続のサウンドを求めて

聴くとすぐに感じていただけると思いますが、

保続の箇所というのは独特のサウンドがありますよね。

バスは保続されているのに

上に乗っているハーモニーは移り変わっていくので

当然と言えば当然です。

実際のクラシックピアノ曲ではもちろん、

ちょっと変わったところでいうと

民族音楽や民族系アレンジ音楽などのドローンも

「楽器の特性」「ジャンルの特性」ということと同時に

保続のサウンドを求めている例の一つと言えるでしょう。

参考動画:Amazing Grace – Bagpipe Master

今回の内容のような

「楽曲のつくり」に関しての話題を多く取り扱っているのは

それを知ることで、

「譜読み」

「楽曲分析(アナリーゼ)」

「楽曲解釈」

の力が飛躍的に向上するからです。

「楽譜のウラを読む」というくらいの心持ちで

日々取り組んでいる楽曲に向き合っていきましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント