具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 月光の降りそそぐ謁見のテラス」

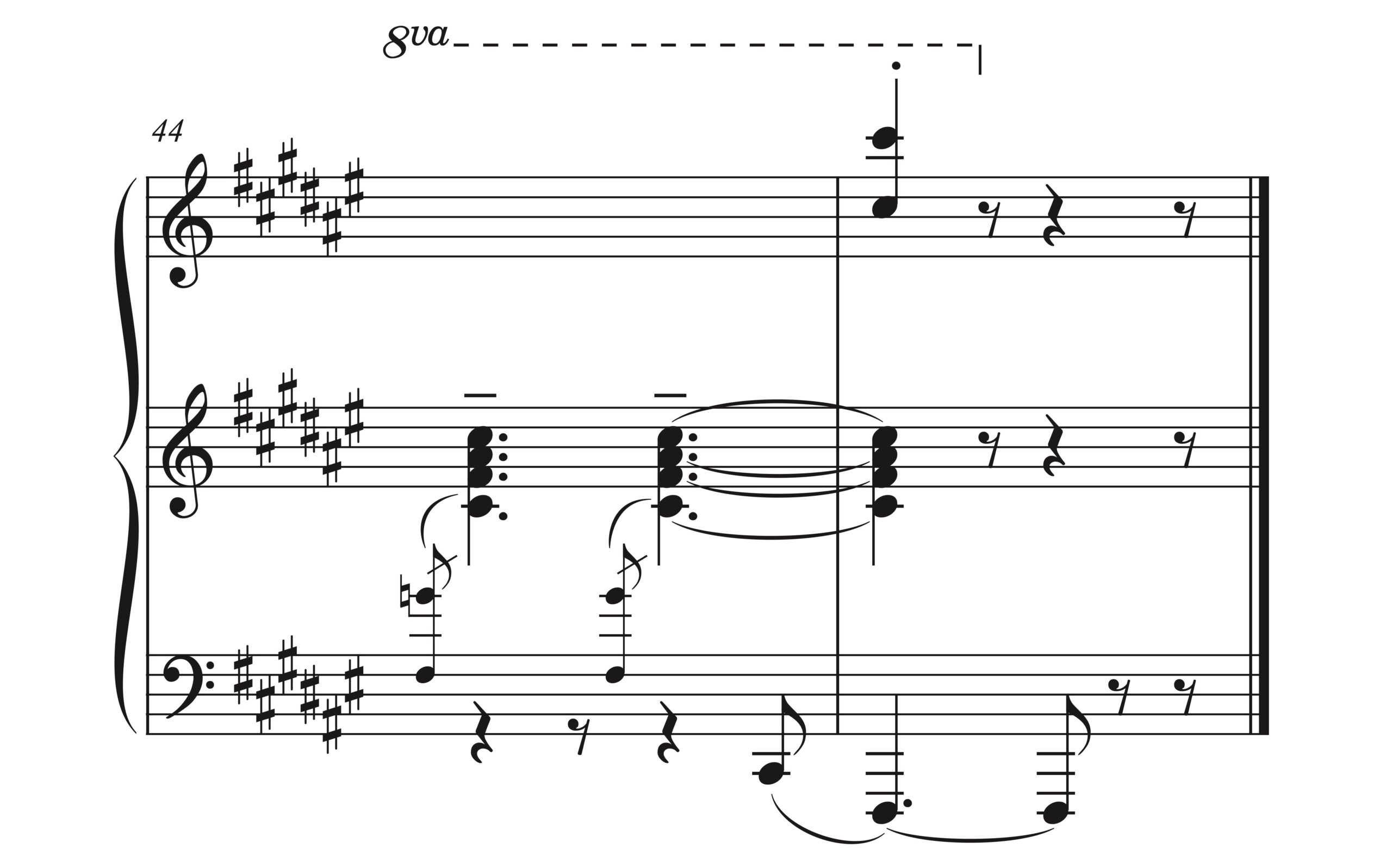

譜例(PD作品、Finaleで作成、44-45小節目)

譜例は楽曲の一番最後です。

最終小節の音価に注目してください。

各段ごとに違う音価が指定されており、

バスのみが長く残るようになっています。

このような表現は

オーケストラ作品では当然のようにおこなわれるのですが、

ピアノ作品となると

この辺りの区別がいい加減になってしまいがち。

ダンパーペダルで伸ばした全ての声部を

同時に切ってしまう演奏が非常に多いのです。

こういった表現は

「一部の声部が消え入っても、別の声部が残る」

という立体的な音楽表現が求められているのであって、

そこが美しさでもあるのです。

全ての音が出し終わったからといっても

まだまだ油断はできません。

特に「楽曲の終わり」に出てくることが多い表現。

今回取り上げた楽曲の他にも

たくさんの作品で見られますので

譜読みの段階で必ずチェックしておきましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

「初回30日間無料トライアル」はこちら / 合わなければすぐに解約可能!

コメント