具体例を挙げます。

楽曲が変わっても基本的な考え方は応用できます。

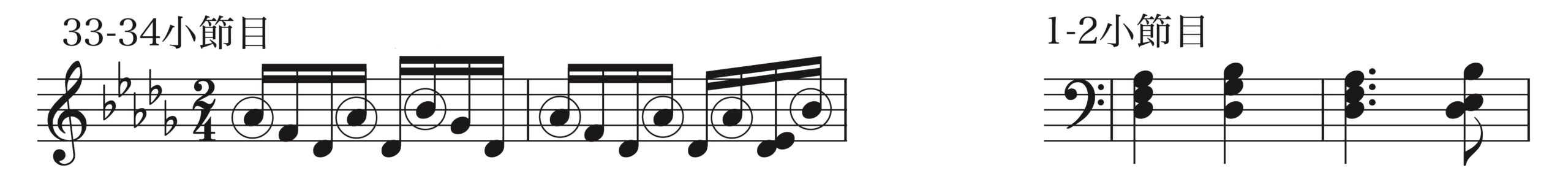

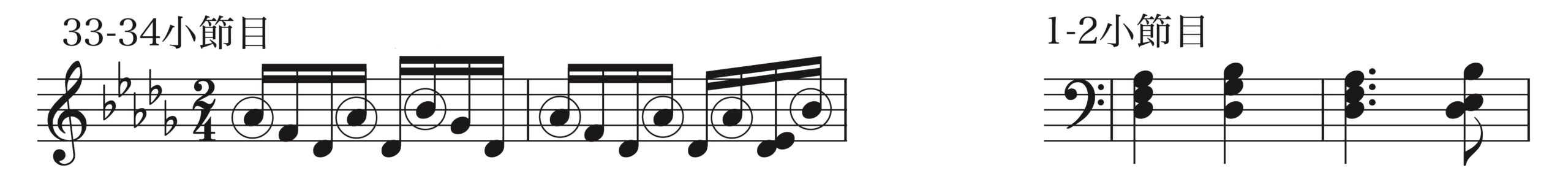

譜例を見てください。

ベートーヴェン「ピアノソナタ第23番 熱情 ヘ短調 op.57 第2楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成)

譜例左(33-34小節目)では

右手が16分音符で動いていますが、

すべての音がメロディというわけではなく、

丸印をつけた音がメロディです。

その判別ポイントは、譜例右(1-2小節目)のメロディ。

「1-2小節目と同じメロディ(As音とB音)で出来ているバリエーション」

であることが分かりますね。

ピアノの譜面では、

煩雑さを避けるために

あえて声部分けなどをしないことも多いのです。

したがって、譜例のように、

細かいパッセージの中から

演奏者自身が

メロディを抜き出して考える必要があります。

そうすることで、

「聴かせるべき音(多めに出す音)」と

「響きの中に隠すべき音(静かに弾く音)」

の区別がつき、立体的な演奏になります。

(再掲)

細かいパッセージからメロディを見つけるためには、

やはり、今回の例の1-2小節目のように

「前の部分に、似たメロディがあるかどうかをチェックする」

という方法が有効でしょう。

もうひとつの方法は、

「まずは音域の高い音を疑ってみる」

というものです。

譜例を見るとわかりますが、

この例でも

パッセージの中で音域が高い音に丸印がついていますよね。

ここまで踏まえたら、

あとは「勘(カン)」に頼るしかない。

「この音がメロディかな?」

などと、

音を出しながら探ってみて発見するのもいいでしょう。

繰り返しますが、

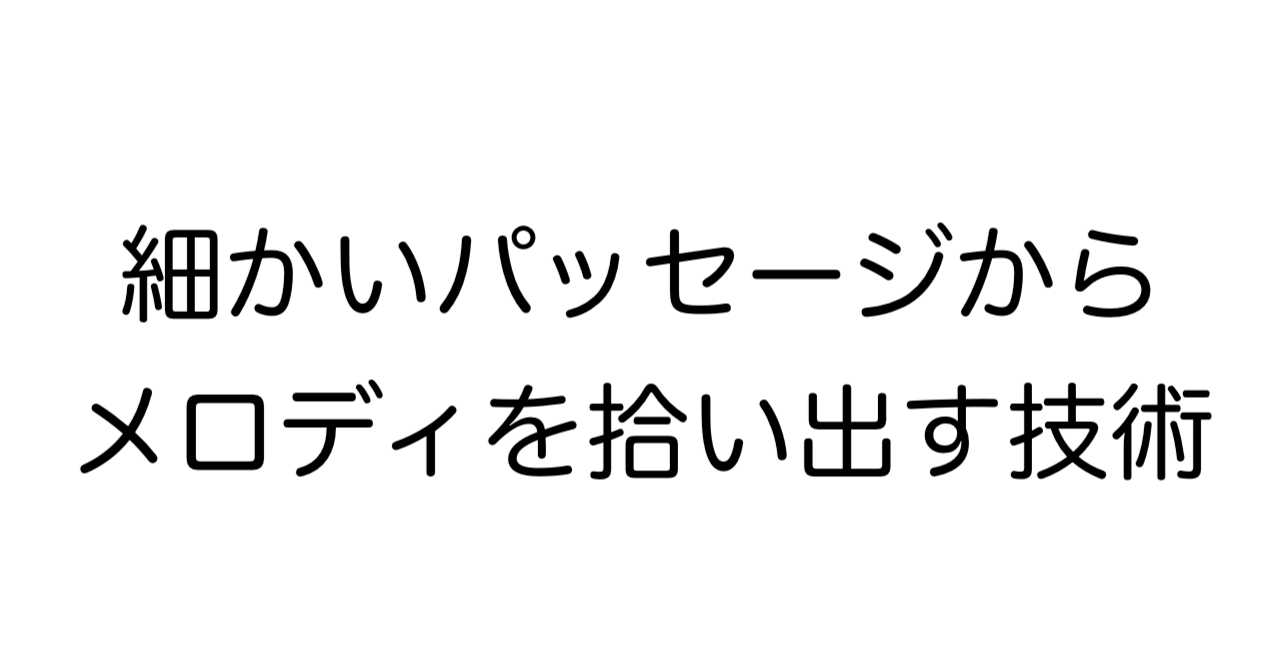

「細かいパッセージからメロディを拾い出す」

という技術は、

立体的なピアノ演奏をするために

非常に重要なテクニックとなってきます。

それをせずに、

すべての音を均等にゴリゴリと弾いてしまうと

音楽的な演奏には到達できません。

「今いちばん聴かせるべき音はどの音かな」

という視点を常に持って

楽譜を読んでいきましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント