フレーズ同士の関係分析では、

「対話関係を見つけること」

これがもっとも基本です。

具体例を見てみましょう。

楽曲が変わっても考え方は応用できます。

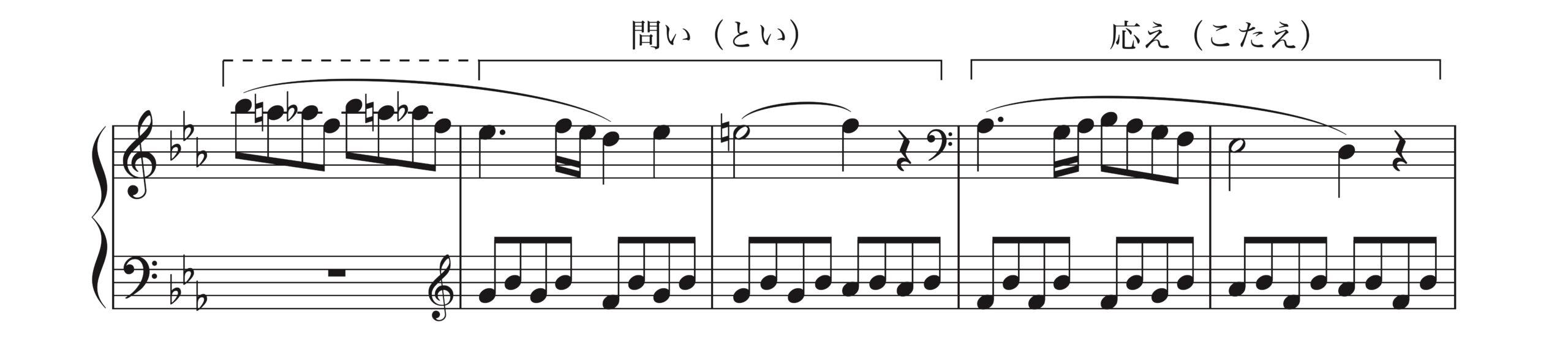

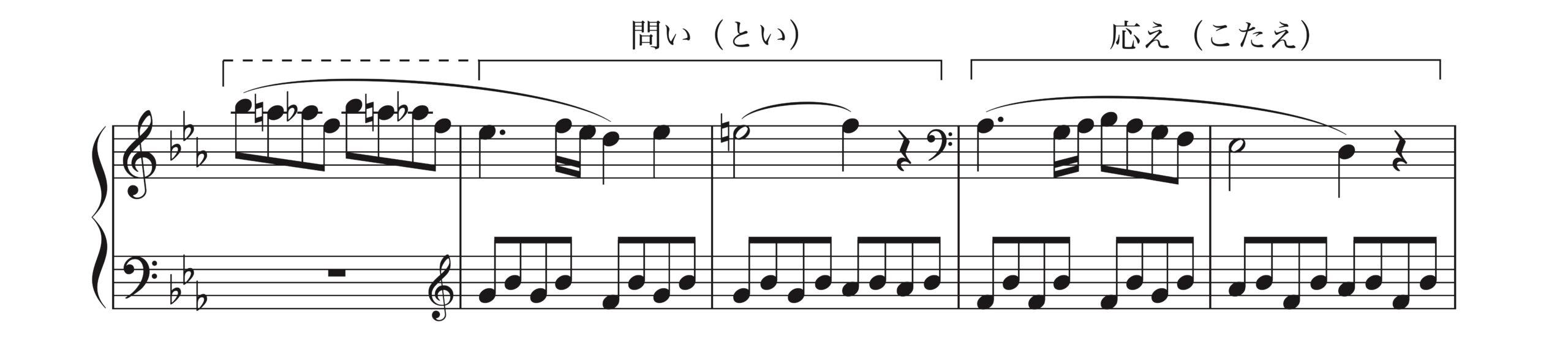

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、35-39小節)

メロディ部分に書かれた

「問い(とい)」と「応え(こたえ)」

に注目してください。

「問い(とい)」

で疑問を投げかけるように提示し

それを解決するかのように

「応え(こたえ)」

が続きます。

このような「問い(とい)」と「応え(こたえ)」

はあらゆる楽曲に出てきますので、

まずはこれを探してみるのが、

フレーズ同士の関係分析としての出発点です。

実は、

新ウィーン楽派などの「無調作品」でも使えることが多い

大事な分析観点です。

(再掲)

それらのフレーズが

「問い(とい)」と「応え(こたえ)」になっていることを

見分ける方法は

実は「勘(カン)」。

しかし、

今回の譜例のように

「手が交差してメロディを演奏する場合」

この場合には、

「問い(とい)」と「応え(こたえ)」になっていることが多い傾向にあります。

(K.311の第1楽章などでも類似例が出てきます。)

また、今回の譜例のように、

◉ 類似した形のメロディが連続する場合

◉ 音域の離れたメロディが連続する場合

◉ 音域の離れたメロディが連続する場合

これらの場合にも

「問い(とい)」と「応え(こたえ)」

の関係を疑ってみましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

無料トライアルで読み放題「Kindle Unlimited」

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント