■時代別に学ぶ「装飾音符の基礎」

♬「拍の前に出す」装飾音符

作曲家や作品によって

装飾音符を「拍の前に出すか出さないか」は異なりますので、

最終的には楽曲ごとに見ていかなくてはいけません。

ただし、全体的な傾向はあります。

ロマン派以降の作品の装飾音符は

基本的には「拍の前に出す」のが慣例となっています。

現代音楽になると、装飾音符の入れ方まで作曲家による指示があることも。

「拍の前」に出す装飾音符で

譜読みのときに意識すべきなのは、

「装飾音符がかかっている先の大きな音符(幹の音)が、原則、時間通りの位置にくる」

ということ。

この幹の音が正しい位置にこないと

曲の骨格がくずれてしまいます。

最終的にどう演奏するのかは奏者に任されていますが、

譜読みの段階では

まず、この時間通りの位置を知っておかなければいけません。

「装飾音符を取り払って練習してみる」

というのも

骨格をつかむためには効果的な練習方法でしょう。

♬ 例外:ショパンの装飾音符

先ほど、

「ロマン派以降の作品の装飾音符は、基本的には拍の前に出すのが慣例」

と書きましたが、

例外を挙げておきましょう。

「ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる」 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社

という書籍には、

以下のように書かれています。

(以下、抜粋 番号は補足)

①

ショパンの前打音奏法の基本的な特徴として

前打音をつねに拍と同時に弾くことが挙げられる。

このことは

彼の弟子の楽譜に

前打音とそれに対応するバスとを結んだ縦の線が

数多く書き込まれていることから明らかである。

②

ショパンが長いトリルを

つねにバスと同時に弾きはじめていたことは

弟子の楽譜へ記された多くの縦の線が示している。

③

ショパンはアルペッジョについても

バスと同時に弾きはじめる方法を用いており、

彼の弟子の楽譜には

そのことを示す縦の線がしばしば書き込まれている。

(抜粋終わり)

この書籍では

豊富な譜例とともに

ショパンの装飾音について解説されていますので、

とても参考になります。

◉ ショパンのピアニスム その演奏美学をさぐる 著 : 加藤 一郎 / 音楽之友社

♬「拍の前に出さない」装飾音符

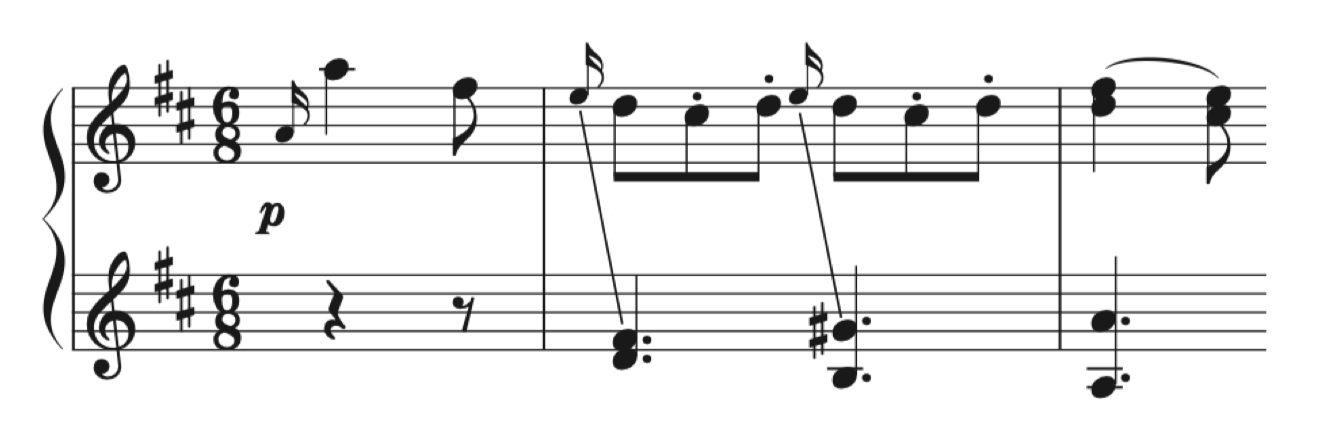

モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

バロックや古典派の作品の装飾音符は

基本的には「拍の前に出さない」のが慣例となっています。

1小節目(アウフタクトは1小節に数えません。)にラインを入れましたが、

このように

装飾音符は前へ出さずに

拍頭の音と合わせて演奏します。

装飾音符は極めて「短く」入れないと

リズムが曖昧になってしまいますので

気をつけましょう。

♬ モーツァルトの装飾音符の勉強方法

以前の記事で、

レオポルド・モーツァルトが書いた「ヴァイオリン奏法」という本をご紹介しました。

こちらを参考にするのはもちろんオススメですが、

他にも、

「奏法譜から学ぶ」

という勉強方法もあります。

ヘンレ版の「モーツァルト ソナタ集」では、

別紙で「装飾音符の奏法譜」が付属してきますので

それを参考に勉強できます。

エルンスト・ヘルトトリッヒの校訂による

1977年に出版されたものが

現在出回っているもの。

ただし、応用できるようにするためには

そのまま弾くのではなく

「どのように装飾を入れているのかつぶさに研究してみること」

これが重要。

それによって、

「こういうパターンの時はこのように装飾音符を入れればいいんだ」

などと自分の糧にしていくことができます。

ヘンレ版などの「信用のある版」による奏法譜だからこそ

取り組んでみる価値はあるでしょう。

◉ モーツァルト: ピアノ・ソナタ集 第1巻/ヘンレ社/原典版

◉ モーツァルト: ピアノ・ソナタ集 第2巻/ヘンレ社/原典版

◉ レオポルトモーツァルト ヴァイオリン奏法 [新訳版]

♬ なぜ?「トルコ行進曲」の装飾音符の疑問

モーツァルト「ピアノソナタ第11番 K.331(トルコ行進曲付き) 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

このように、

16分音符で弾く音符が装飾音符で書かれていて

「なぜ?」

と思ったことはありませんか?

これには研究があり、

「非和声音は拍頭につけるときには大きい音符でつけてはいけない」

という習慣がこの時代にあったと

音楽学で明らかになっています。

モーツァルトの装飾音について

さらに本格的に学びたい場合は、

以下の書籍を参考にしてください。

◉ 新版 モーツァルト 演奏法と解釈 著 : エファ&パウル・バドゥーラ=スコダ 訳 : 堀朋平、西田紘子 監訳 : 今井顕 / 音楽之友社

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

![レオポルトモーツァルト ヴァイオリン奏法 [新訳版]](https://m.media-amazon.com/images/I/41tO+Sxr+-L._SL160_.jpg)

コメント