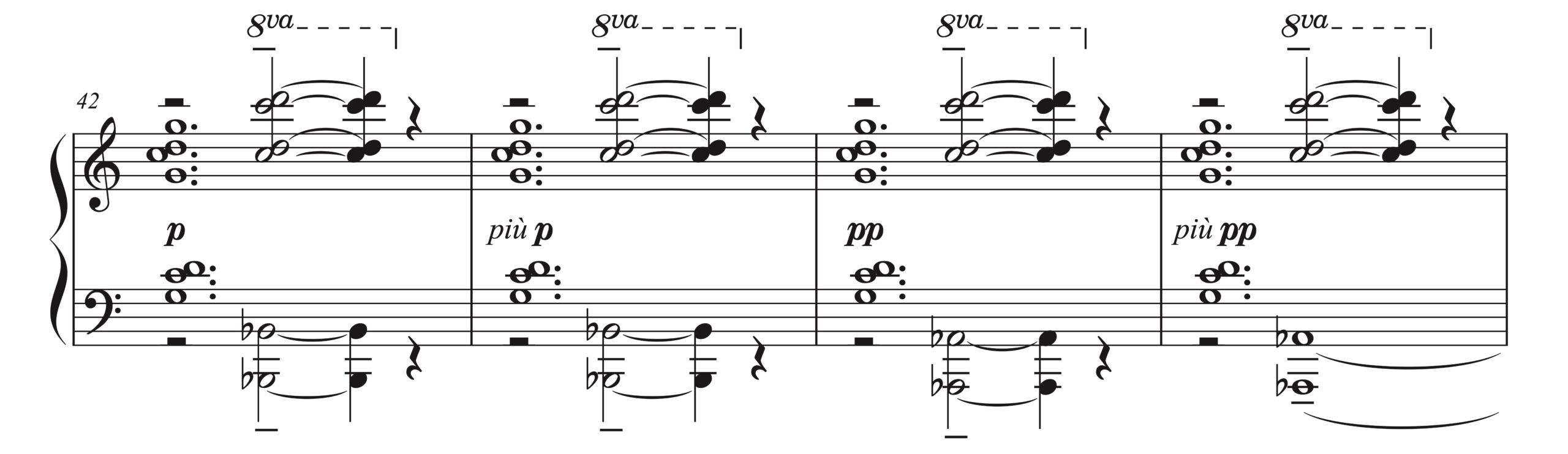

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 沈める寺」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、42-45小節)

ここでは、

p 以下のダイナミクスが

p を含めて「4段階」も指定されています。

più を用いたこのような細かなダイナミクス指示は

ドビュッシーがたびたび用いた記譜で

「前奏曲集 第2集 花火」の曲尾などにも見られます。

現代においては珍しくありませんが、

当時の作品の中にあっては少数の記譜でした。

この譜例の箇所では

4段階のダイナミクスに明確な差をつけることはなかなか困難。

多くの場合は、

最初の p の箇所をやや大きめに始めることで対応します。

ミシェル・ベロフも

TV番組「スーパーピアノレッスン フランス音楽の光彩」の中で、

「mf ぐらいから始めるように」

と指導していました。

これも一案なのかもしれませんが、

筆者は、せめて「mp 」から始めるのをおすすめします。

というのも、

「音量」だけの視点ではなく

「テンション(緊張感)」の問題もあるため、

(もっと言えば、「音色」や「遠近感」の問題ありますね。)

mf だと p の世界観と大きな差があるから。

ドビュッシーが何故わざわざ p を用いたのかを考えると、

mp ぐらいから始めたほうが

作曲意図に近いと言えるでしょう。

この「テンション(緊張感)」の問題を理解するためには

「オーディオ」を思い出すのがいいでしょう。

f や mf などで演奏されている箇所を

どんなにボリュームを下げて聴いても

音量が下がるだけで

結局は f や mf の世界に聴こえます。

その逆も同様。

つまり、

「テンション(緊張感)」などの

音量以外の要素にも視点を向けないと

作曲家の意図を取り違えることになりかねません。

「音の大きい小さいだけで音楽をコントロールすることはできない」

ということです。

(再掲)

mp からでしたら

なんとか4段階下げていけるでしょう。

「 mp 」→「 p 」→「 pp 」→「 pp + ソフトペダル 」

このようにすれば、

ドビュッシーの意図を大きくは外れずに

演奏も可能な解釈になります。

要点をまとめます。

◉ だからこそ、作曲家が書いたダイナミクス指示を勝手に変更するのがマズイ

◉ ドビュッシーなどの作曲家は、当時としては珍しく、弱音の中に多彩な幅を要求する記譜を遺した

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント