具体例を見てみましょう。

楽曲が変わっても考え方は応用できます。

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、27-28小節)

譜例はモーツァルトの作品ですが、

当時の楽器のダイナミクスの変化幅は

現代の楽器のように大きなものではありませんでしたし、

mp や mf などもあまり一般化されていませんでした。

したがって、p や f と書いてあっても

現代の作品でいう、間に mp や mf があるような段階を示さない解釈をすることもあります。

一方、あえて現代のダイナミクスの考え方も踏まえて説明するのであれば、

ダイナミクスが mf を超えるのはやりすぎ

このように考えて欲しいと思います。

(再掲)

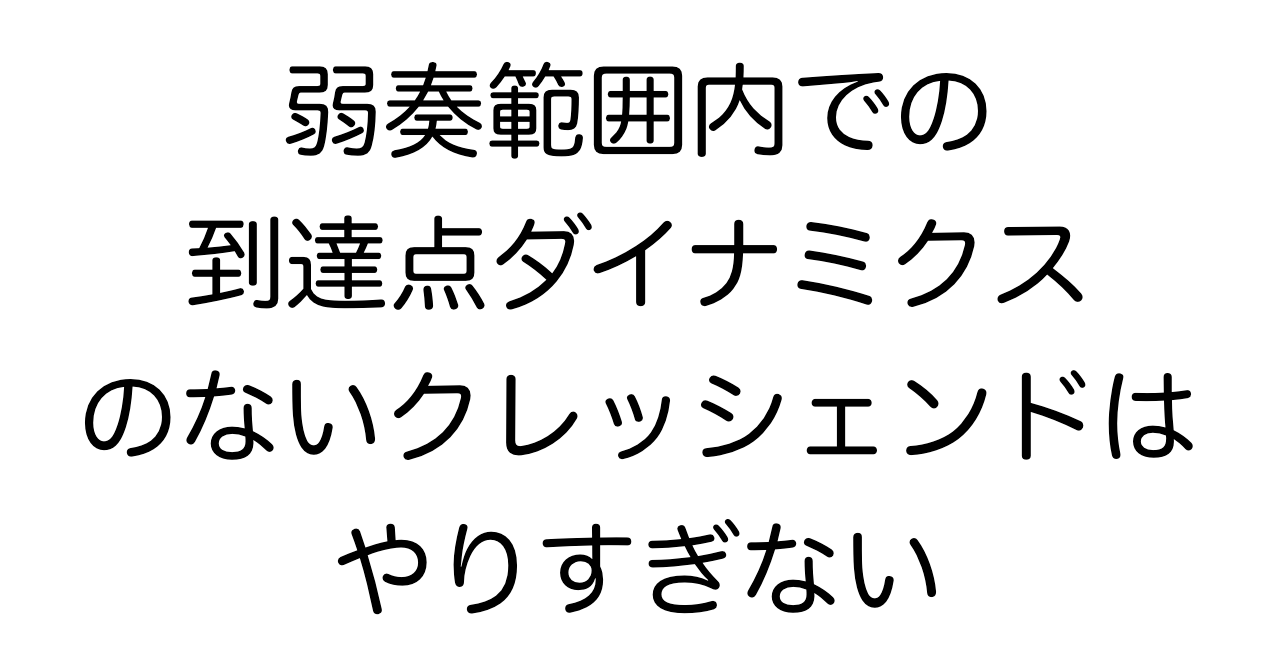

ここでは p による弱奏の領域の中に cresc. が出てきて、

その後も p に落ち着きます。

繰り返しますが、

こういった弱奏の範囲内、

かつ、到達点のダイナミクスが書かれていないクレッシェンドは

やりすぎないように注意すべき。

極端なことを言えば、

cresc. と書いてあるからといって

楽器の最大音量まで大きくすることは

このような場合はあり得ないわけです。

発想標語として cresc. と書かれている場合も

ダイナミクスの松葉が書かれている場合でもそうですが、

その到達点のダイナミクスが書かれていないケースというのは

「音楽の方向性を示す強弱変化」

と考えるのが適切。

その強弱変化の度合いを

楽曲の性格などを考慮したうえで

ていねいに考えていきましょう。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

X(Twitter)

https://twitter.com/notekind_piano

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

数多くの電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント