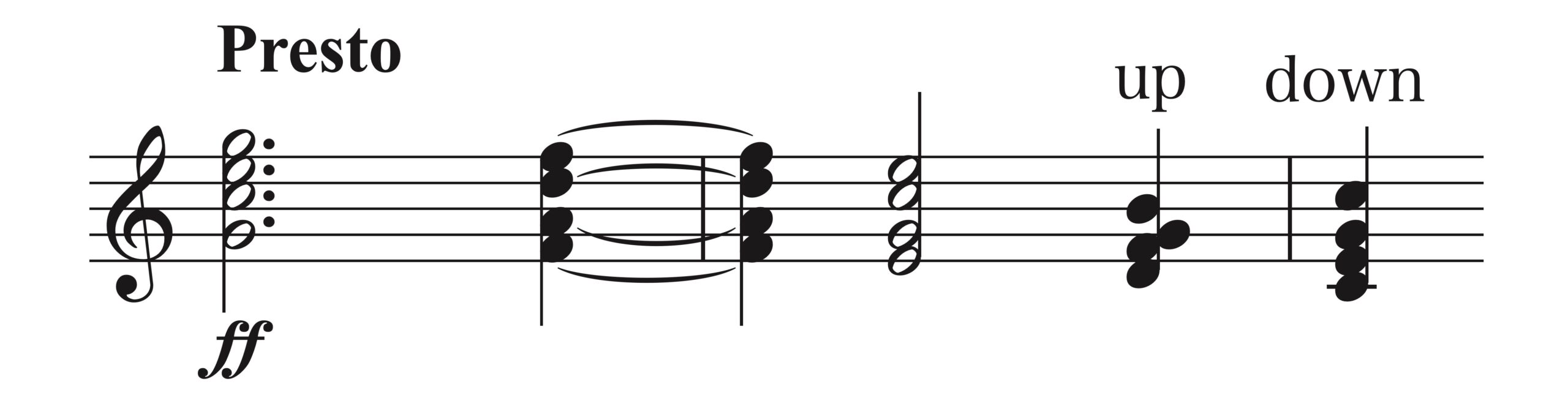

譜例を見てください。

こういった和音の連続は

ただガンガン弾いていけばいいわけではありません。

譜例の最後の「up」「down」という書き込みは

「打鍵の際の手の動き」

を示しています。

多くの学習者は「down → down」で弾いていますが、

それでは、2回目のdownに入る直前にupが入る分、

動作が多くなってしまっていることになります。

「down → up → down」

と3段階の動作が入ってしまうのです。

譜例のように

「up → down」

でしたら2動作だけで打鍵できます。

カデンツのキメなどでは「up → down」を意識してみましょう。

この打鍵アクションは

特にテンポが速いときに有効です。

こういったように、

「その箇所をどういうアクションで演奏すると効率的に音が出せるか」

という観点を持つことが大事です。

今回の記事を読んで終わらせるだけでなく、

「自分で取り組んでいく楽曲の似たところで試してみよう」

という行動を起こせるかどうか。

少しづつ引き出しを増やしていくためには

知るだけではなく

やってみる必要があるのです。

気づいた方もいらっしゃるかもしれませんが、

譜例は、パブリックドメイン楽曲である

ベートーヴェン「ピアノソナタ第7番 ニ長調 作品10-3 第1楽章」

の一部を分かりやすいようにC-durに移調したものです。

この作品をはじめ、

実際の楽曲に頻繁に出てくる形を取り上げました。

Amazon著者ページ

https://www.amazon.co.jp/~/e/B0CCSDF4GV

Twitter

https://twitter.com/notekind_piano

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCBeXKaDXKd3_oIdvlUi9Czg

筆者が執筆しているピアノ関連書籍に加え、

200万冊以上のあらゆる電子書籍が読み放題になるサービスです。

コメント