【ピアノ】演奏に迷いやすい記譜の謎を解読:正しい解釈と表現方法

► はじめに

楽譜には、作曲家の意図を伝える様々な記号や記譜が記されています。しかし、その解釈に迷うことも少なくありません。

本記事では、ピアノ演奏において特に疑問が生じやすい記譜について詳しく解説していきます。

► A. ダイナミクス

‣ 1. fp・pf の違いと演奏法

まず、fp(フォルテピアノ)には主に2つの演奏解釈があります:

① その音を強く(f)打鍵し、直後に弱く(p)なる

② アクセントをつけずに、その音から突然弱く(p)なる

①はアクセントと subito p(突然の弱音)を組み合わせたような効果を生み、②は純粋に subito p と同様の効果となります。楽曲中で fp が出てきた際は、曲想や前後の文脈を考慮し、どちらの表現がより適切かを判断しましょう。

pf についてですが、これは一般的に想像される piano forte(ピアノフォルテ)ではなく、poco forte(ポコフォルテ)の略称です。主にハイドンのソナタなどで見られるこの記号は、「やや強く」という指示を表します。

‣ 2. 全音符につけられたクレッシェンドの意味

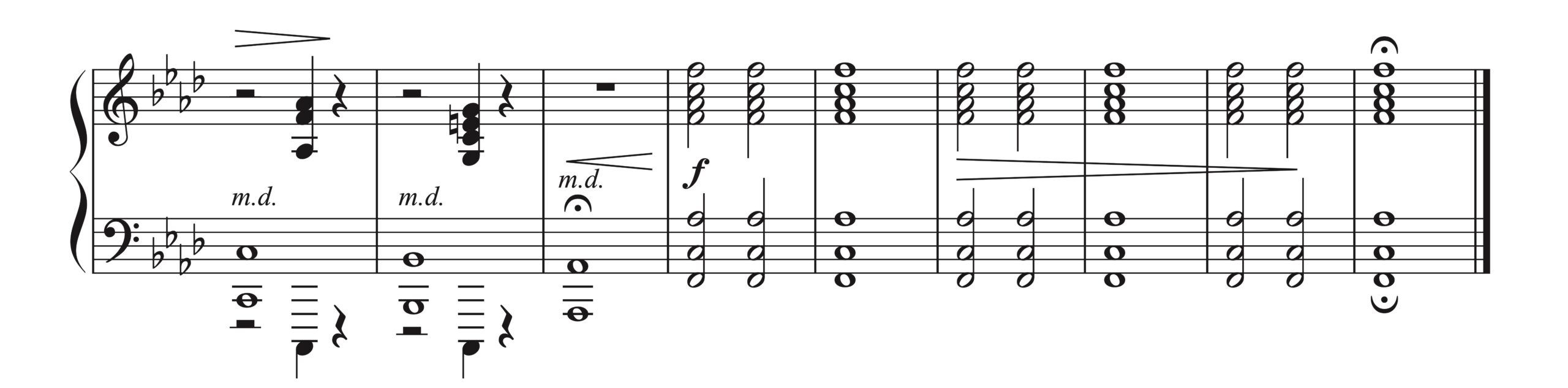

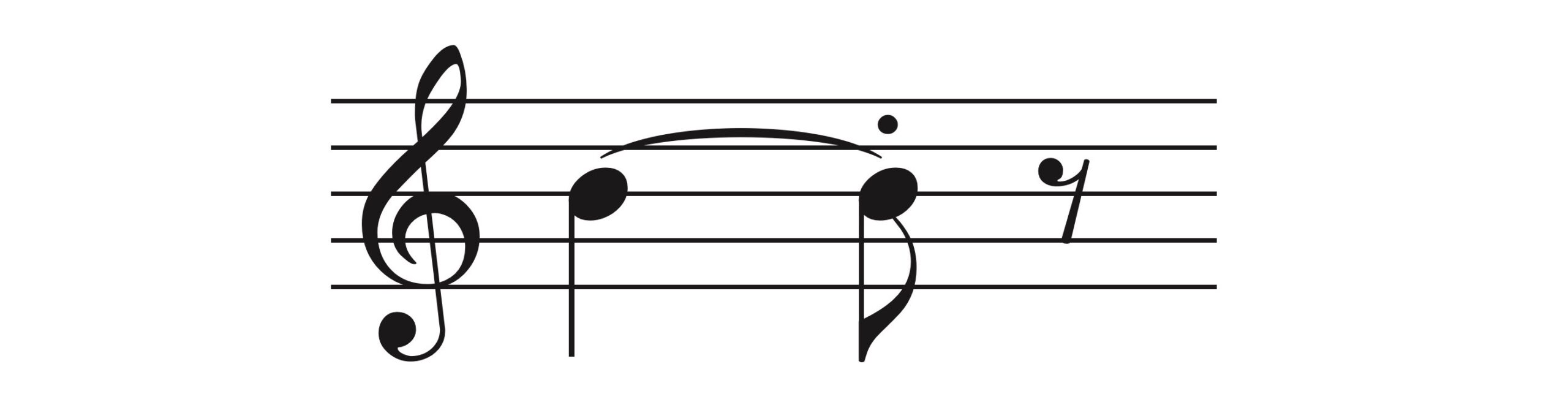

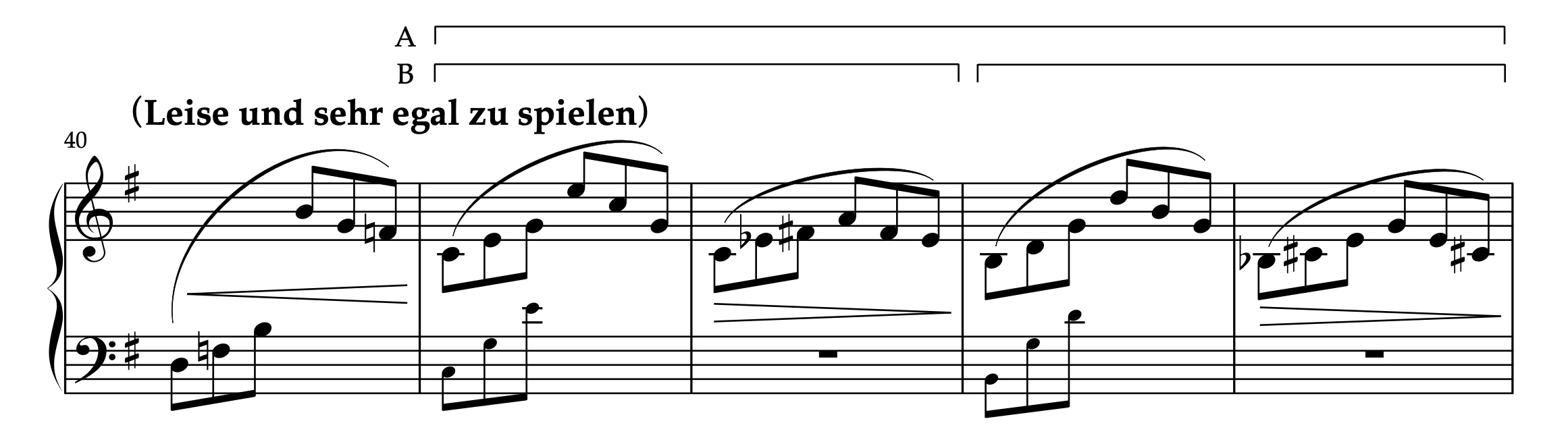

シューマン「ピアノソナタ 第3番 ヘ短調 Op.14 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

左から3番目の小節を見てください。

フェルマータ付きの全音符にクレッシェンドが書かれていますが、これはどのように解釈すればいいのでしょうか。

ピアノという楽器は減衰楽器なので、一度出し終わった音をクレッシェンドすることは原則できません。版によってはこの箇所に注が付けられているものもありますが、基本的には「作曲家の気持ちとしてのクレッシェンド」と考えてください。おそらく、直後の f でしっかりと空気感を変えて欲しかったのでしょう。

ティンパニのロールなどがクレッシェンドして、目を覚ますような印象的な f のトゥッティへ入るイメージ。オーケストラが想定された記譜とも解釈できます。

こういったことは、あくまで想像の世界です。しかし、楽譜へのノーテーションは想像に働きかける力があるので、こういったことを想像していく過程も含めて音楽を読み取っていくことを楽しみましょう。

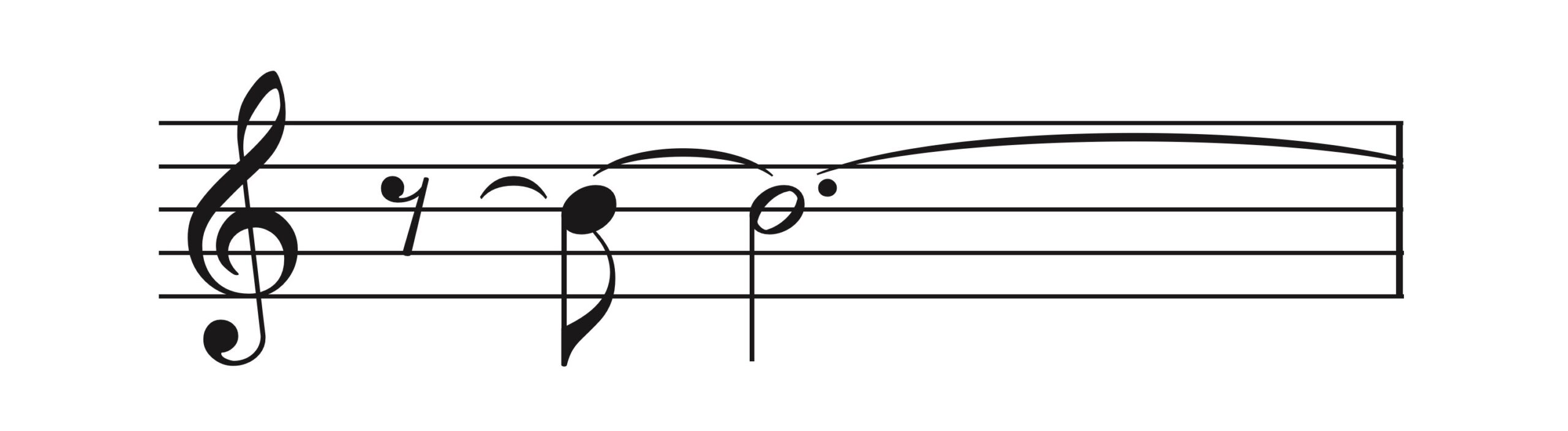

‣ 3. どういう意味?白玉についた松葉

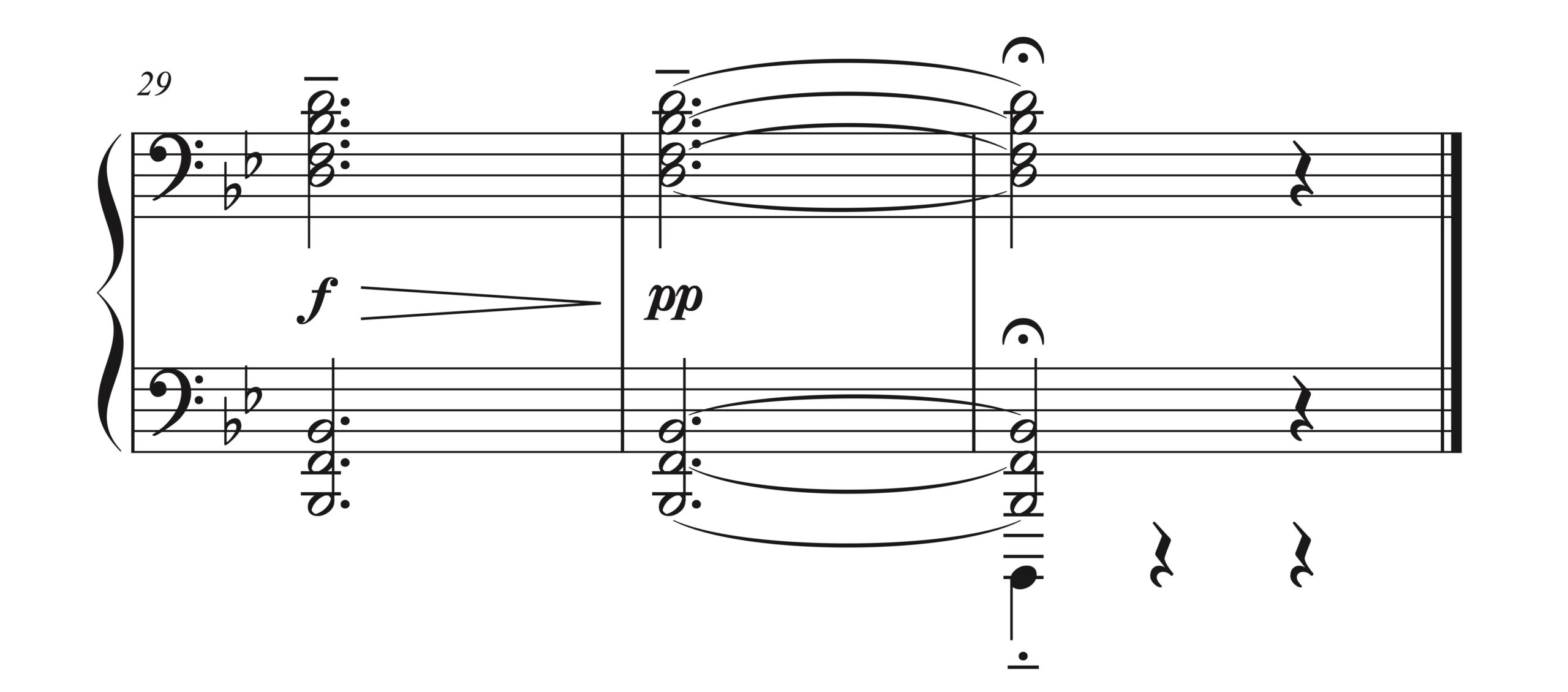

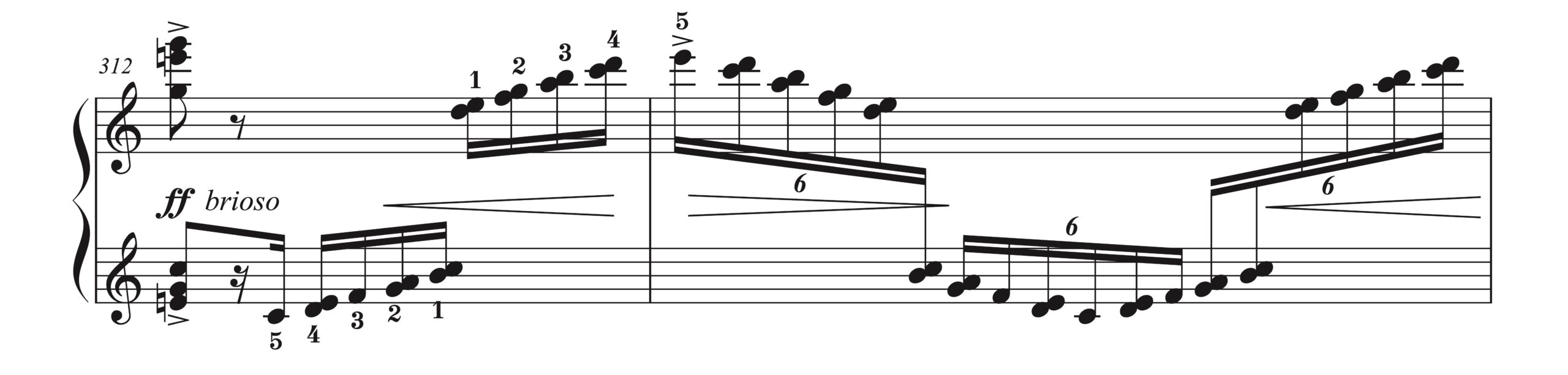

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より デルフィの舞姫たち」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲尾)

ピアノは「減衰楽器」なので、一度音を出したらその音の中でクレッシェンドやデクレッシェンドをすることは特別な奏法を使わない限りできません。したがって、譜例のように「白玉についた松葉」はどのように解釈をすればいいか迷うはずです。

これは、「作曲家の気持ちとしての松葉」「音楽の方向性を示したイメージ」と考えてください。

この譜例の場合は、f から pp へ移行する際に「音楽がおさまっていく」方向性を示した松葉が、楽曲の終息を告げています。

また、この松葉が書かれていることで「ダイナミクスが段になっているというよりは、ひとつながり」というイメージが伝わってくるように感じます。結果的に、「この2つの小節は別々のものではなく、関連性のあるもの」という感覚を持つことができるでしょう。

音楽の方向性を示したイメージとしての松葉は、極論、無くても成立するものです。しかし、それがあることで作曲家のイメージを想像する手がかりになるので、決して軽視せずに注意深く読み取る必要があります。

‣ 4. クレッシェンドの到達点のダイナミクスをどうするか

クレッシェンド記号の後にダイナミクス記号が続く場合、到達点をどこに設定するかで演奏の印象が大きく変わります。フレーズの区切りや音楽構造を考慮して判断する必要があります。

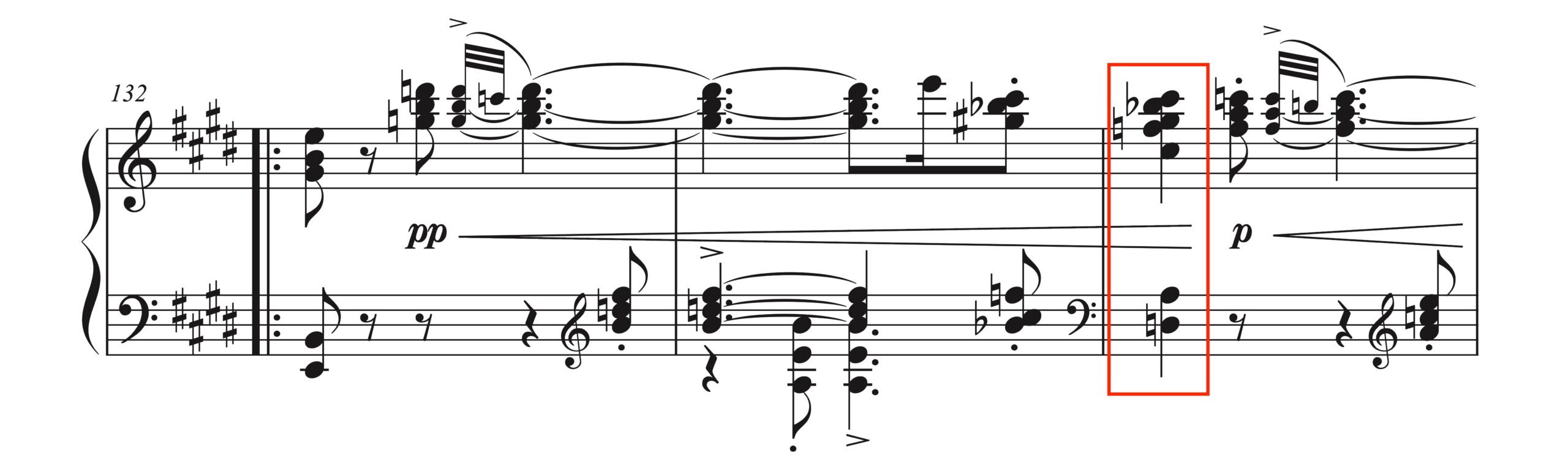

ラヴェル「クープランの墓 より フォルラーヌ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、132-134小節)

譜例の箇所では:

・到達点をレッドで示した134小節1拍目にする

・到達点を134小節目の p のところにする

・前者だと、一度大きくしておき、すぐにsubito p

・後者だと、pp から p と、少ししかクレッシェンドしないことに

この判断については、別記事で詳しく解説しています。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 23. クレッシェンドの到達点のダイナミクスをどうするか」

‣ 5. クレッシェンドの記譜法の違いから読み解く作曲家の意図

クレッシェンドには松葉記号(<)と文字表記(cresc.)の2種類があり、作曲家は意図的に使い分けています。松葉記号は図形通りの滑らかな音量増加を示すのに対し、cresc. は全体的な増加傾向を示しつつ途中の表現に自由度を持たせます。

ショパンやドビュッシーの作品では、cresc. がフレーズ単位での段階的な音量増加や、上昇音型を活かした表現を可能にしています。記譜法の違いを理解することで、作曲家の意図をより深く読み取りましょう。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】クレッシェンドの記譜法の違いから読み解く作曲家の意図

‣ 6. 拍の途中から唐突に書かれている強弱記号の意味

ダイナミクス記号は通常、楽曲やセクションの始まり、クレッシェンドの到達点など「決まりの良い場所」に配置されます。一方、拍の途中に唐突に書かれている場合、それはただの subito の指示だけでなく、「新しいフレーズの開始位置」を示す目印としての役割も持つことがあります。

スラーが省略されている楽曲では、このダイナミクス記号の配置からフレージングを読み解くテクニックが特に有効です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 67. 拍の途中から唐突に書かれている強弱記号の意味」

‣ 7. subitoでダイナミクスを変える箇所の見抜き方

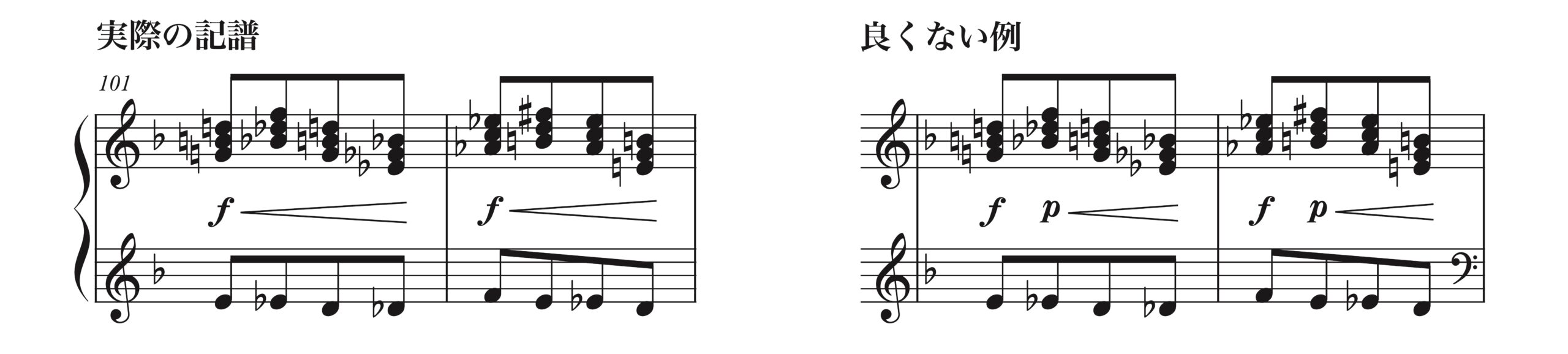

ドビュッシー「前奏曲集 第2集 より 奇人ラヴィーヌ将軍」

譜例(PD作品、Finaleで作成、101-102小節)

クレッシェンドの直後に同じまたはより小さなダイナミクス記号が書かれている場合、デクレッシェンドの直後に同じまたはより大きなダイナミクス記号が書かれている場合は、subito(突然)の指示と解釈します。

例えば f からクレッシェンドして再び f が書かれていれば、「f を超えてさらに大きくした後、subito f に戻す」という意味です。松葉記号の直後に作曲家がダイナミクス記号を配置している場合は、この判断が比較的容易です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ダイナミクスの理解と表現技法:完全ガイド

「‣ 35. subitoでダイナミクスを変える箇所の見抜き方」

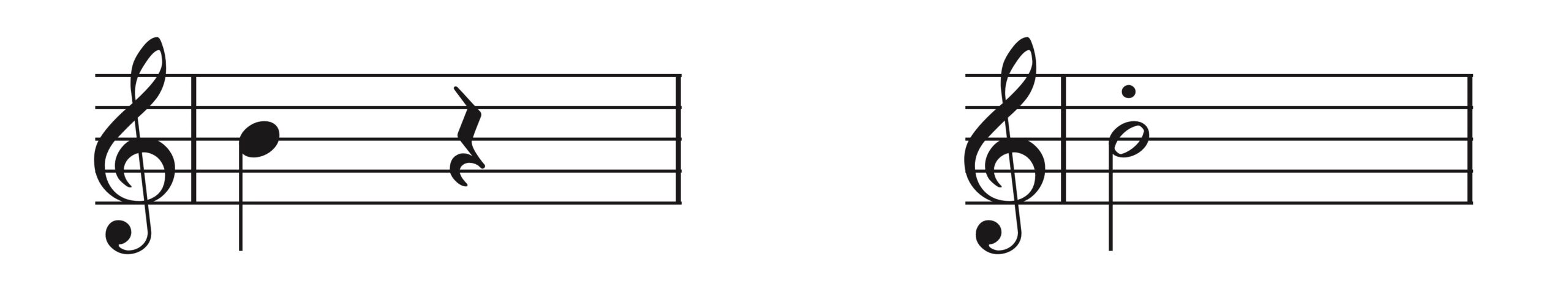

‣ 8. 一度の打鍵で fp を表現するためには

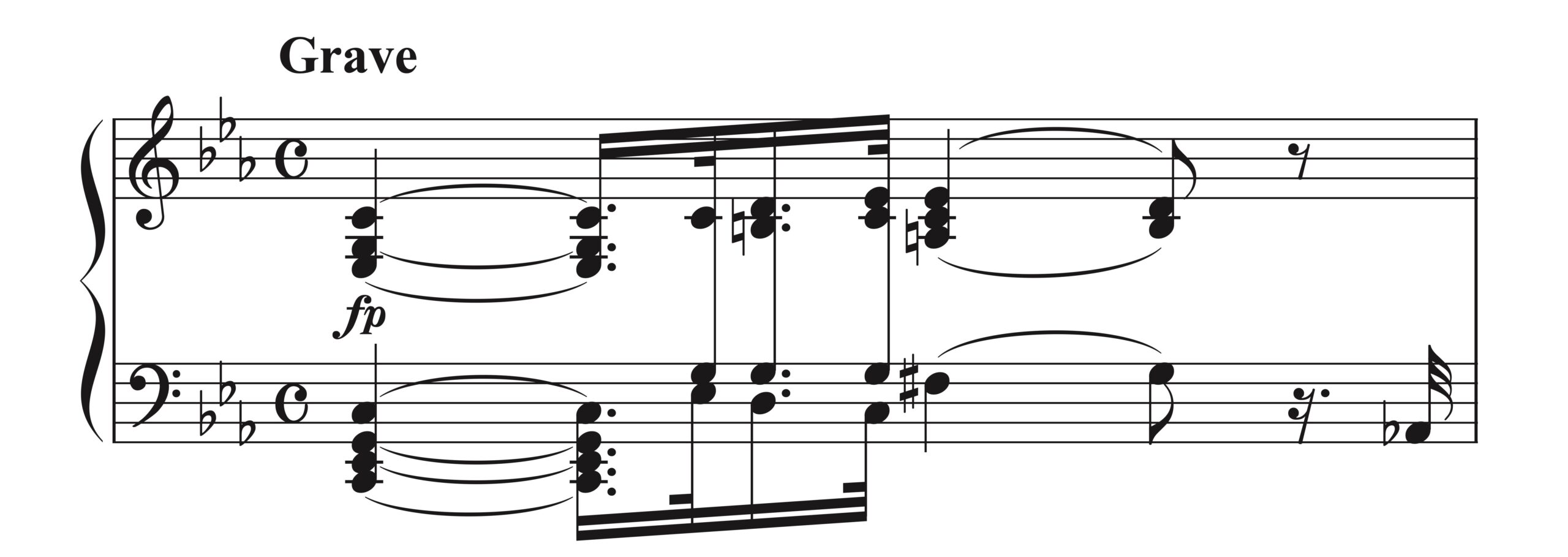

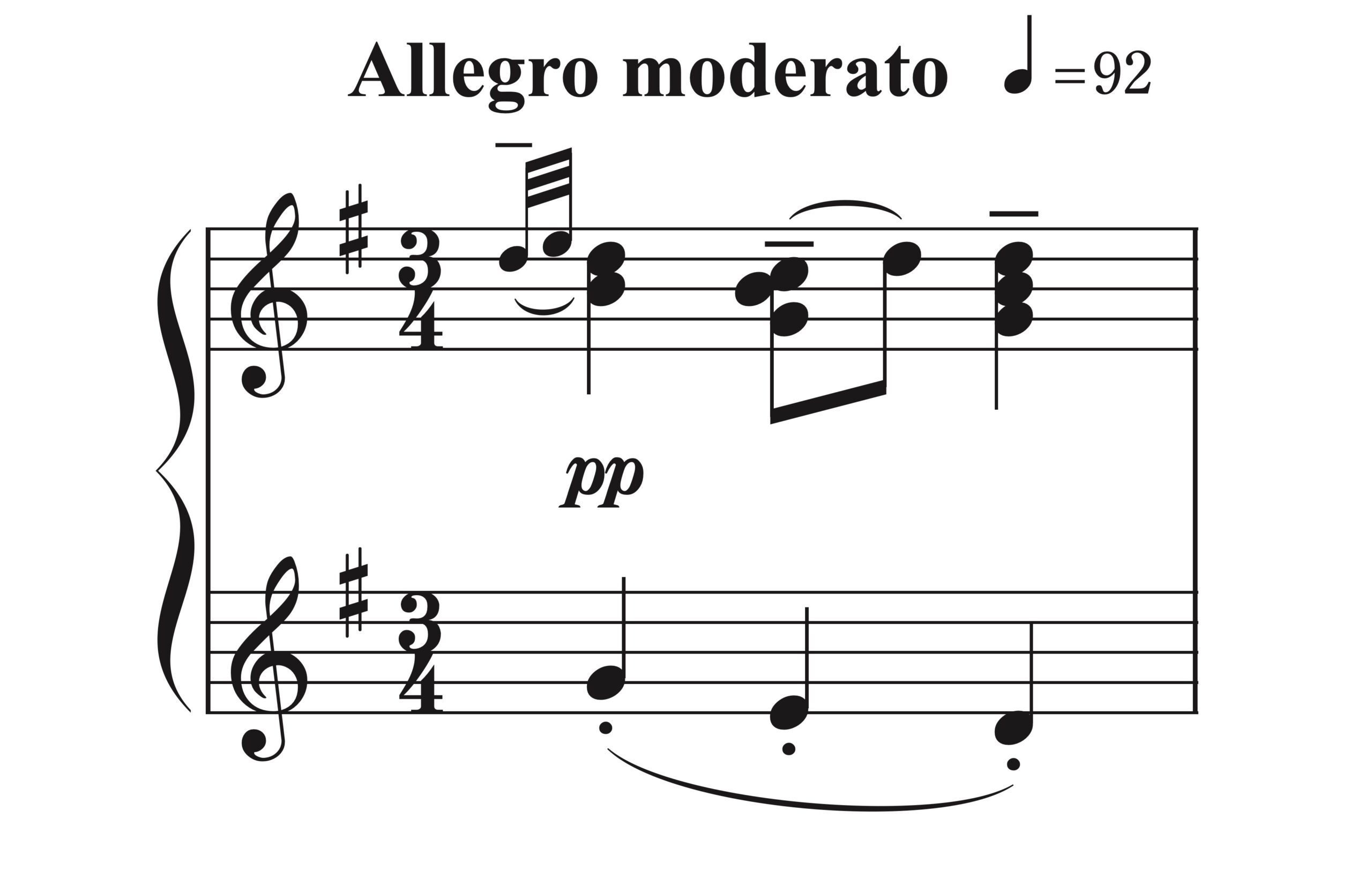

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

fp 記号(フォルテピアノ)の実践的解釈

「悲愴ソナタ 第1楽章」の冒頭の和音など、伸ばされる一音に fp が書かれた場合の演奏法には、多種の解釈が可能です:

・解釈1:アクセント表現として捉える

・解釈2:フェルマータ的表現として捉える

・解釈3:記譜の簡潔性を優先した可能性

・解釈4:オーケストラを想定していた可能性

・応用視点:実際にfpのように聴かせる特殊技法

ただのアクセントなのか、時間的余白を持たせるべきなのか、ハーモニクスを利用した特殊技法まで、作曲家の意図を推測しながら表現を選ぶための指針を提供します。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】fp記号の弾き方:一度の打鍵でフォルテピアノを表現する方法

‣ 9. ラインの重要性を示したスタッカート、アクセント、テヌート、声部分け

スタッカート、アクセント、テヌート、声部分けといった記号は、時に奏法指示だけでなく、「重要なラインを示すサイン」としても機能します。

作曲家は、内声部や伴奏部分に隠された重要なメロディクラインを視覚的に強調するため、これらの記号を戦略的に配置してきました。特にスタッカートは「音を切る」だけでなく、「わずかな強調」を意味する場合があり、例えばベートーヴェンやシューマンの作品では、細かいパッセージの中で重要な音を際立たせる手段として用いられています。

同様に、アクセント記号も「強く弾く」という指示以上に、「このラインに注目してほしい」という作曲家のメッセージを伝えています。声部分けとこれらの記号を組み合わせることで、複雑なテクスチャーの中でも明確な音楽的構造が示されています。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】スタッカートの解釈:音を切るだけではない「わずかな強調」の表現技法

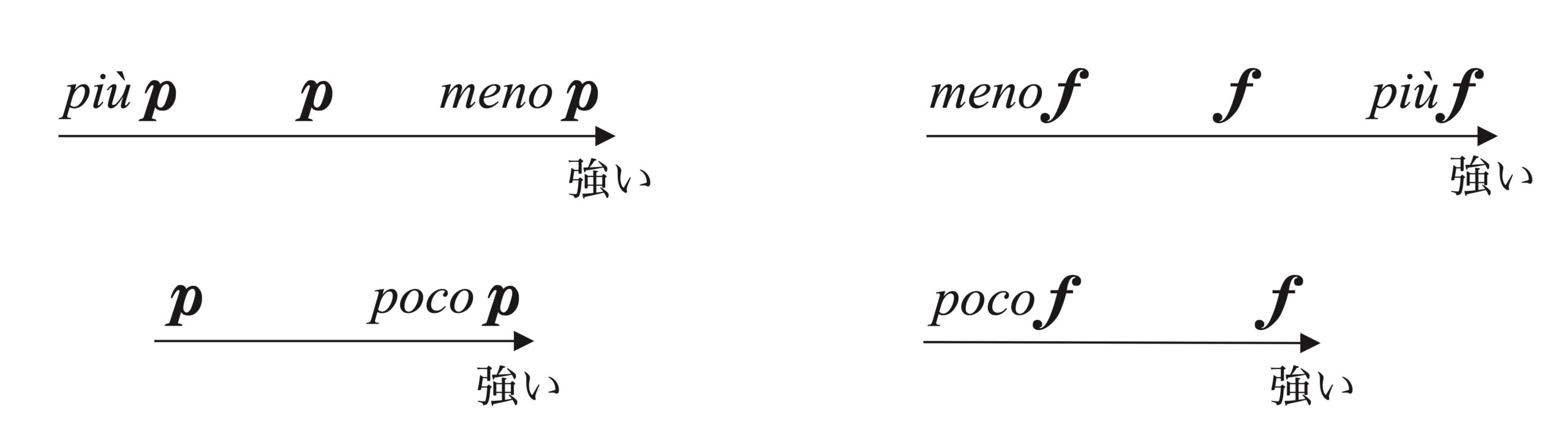

‣ 10. più、meno、pocoがついた強弱記号の強さ関係

più は「より多く」、meno は「より少なく」、poco は「少し」を意味します。più p は p よりも小さく、più f は f よりも大きくなります。meno f や poco f と mf の強弱関係には厳密な決まりはなく、作曲家の意図や前後関係によって変わります。

例えばドビュッシーは più p を多用し、p 以下で4段階の細かなダイナミクス変化を指定することで、音楽的なニュアンスを表現しています。強弱記号の選択には必ず意味があり、音色やテンションにも影響することを理解しましょう。

詳細な解説記事はこちら →【ピアノ】più、meno、pocoがついた強弱記号の強さ関係

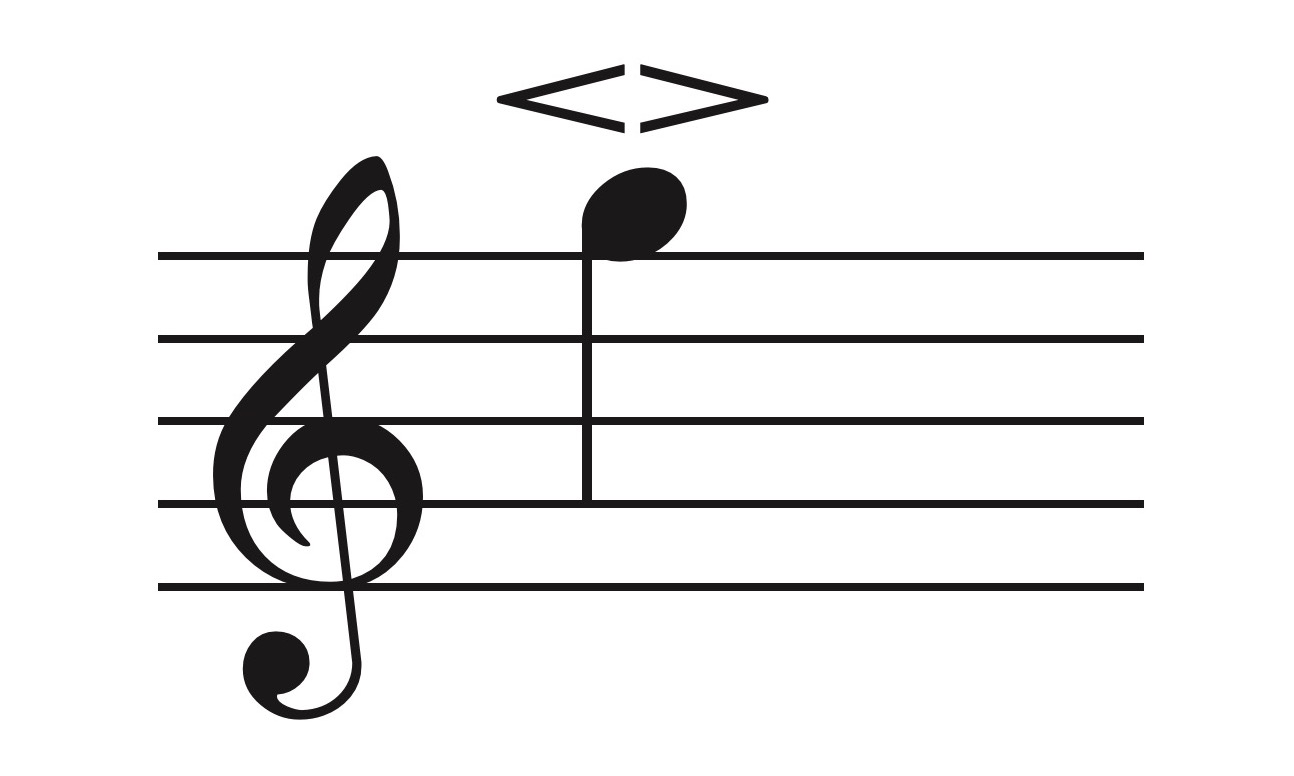

‣ 11. 音符の上の < > 記号の意味とは?

譜例(Finaleで作成)

1つの音符の上に書かれた < > 記号は、クレッシェンド・デクレッシェンドではありません。ピアノは打弦楽器のため一音の中で音量を自由に変化させることができないため、この記号は「丁寧に音を出す」「印象的に際立たせる」「特別な音色で」といった表現の質を指示するものです。

ブラームスの作品などでよく見られ、演奏時にはその音に特別な注意を払い、音色の変化や表現の幅を意識することが求められます。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】音符の上の < > 記号の意味とは?

► B. テンポ、フェルマータ

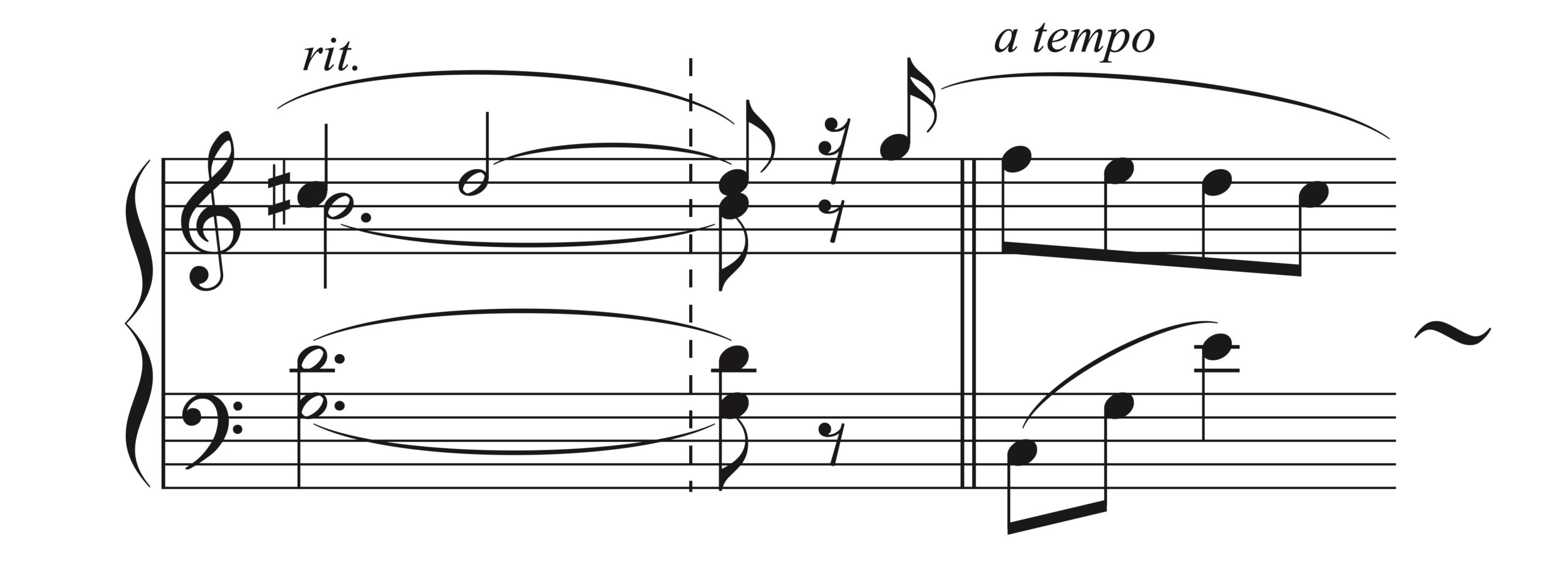

‣ 12. a tempoへ戻す位置に悩む時の解決策

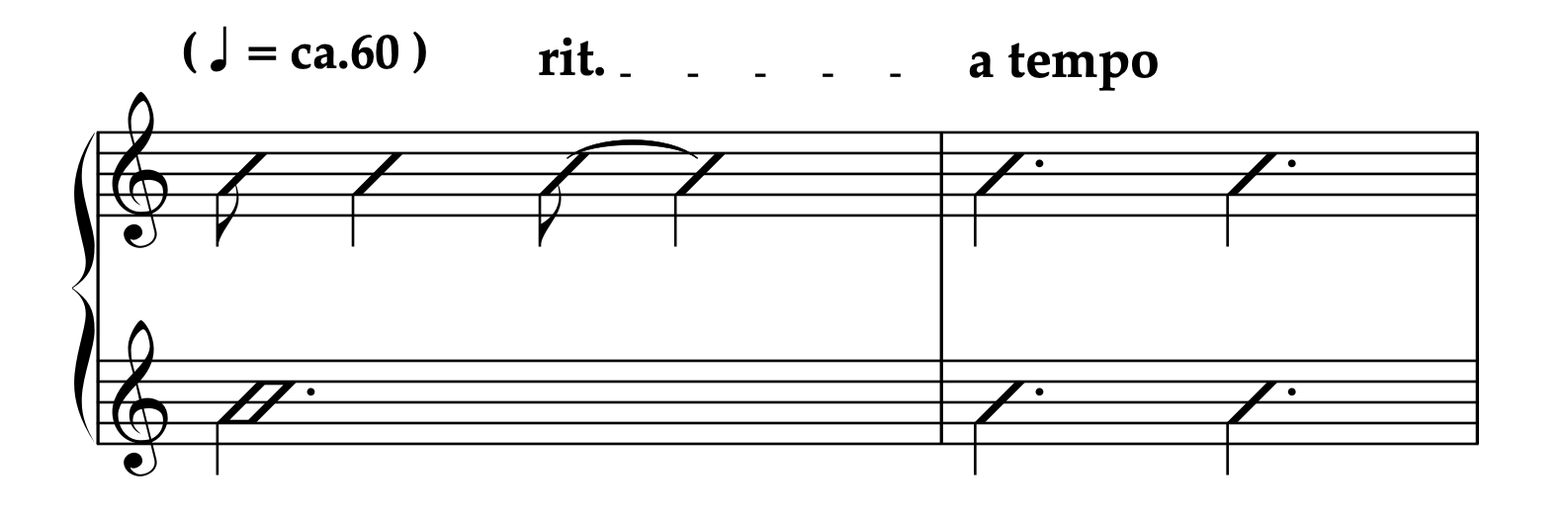

譜例(Finaleで作成)

a tempo の記号が小節頭に書かれていても、直前の音価が短い場合(16分音符など)は、その音をどう処理すべきか迷いが生じます。特に rit. を大きくかけた場合、16分音符が次の8分音符より短くなるという不自然な状況が起こります。

このような場合、音が伸びている拍(キリの良い位置)から a tempo に戻すと自然な演奏になります(譜例では、点線で示した箇所から)。作曲家によっては習慣的に小節頭に書くケースもあるため、音楽の方向性を考慮した柔軟な解釈をしましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】演奏におけるテンポの選び方とその表現方法

「‣ 20. a tempoへ戻す位置に悩むときの解決策」

‣ 13. 伸ばしている音符だけにrit.が書かれている意味

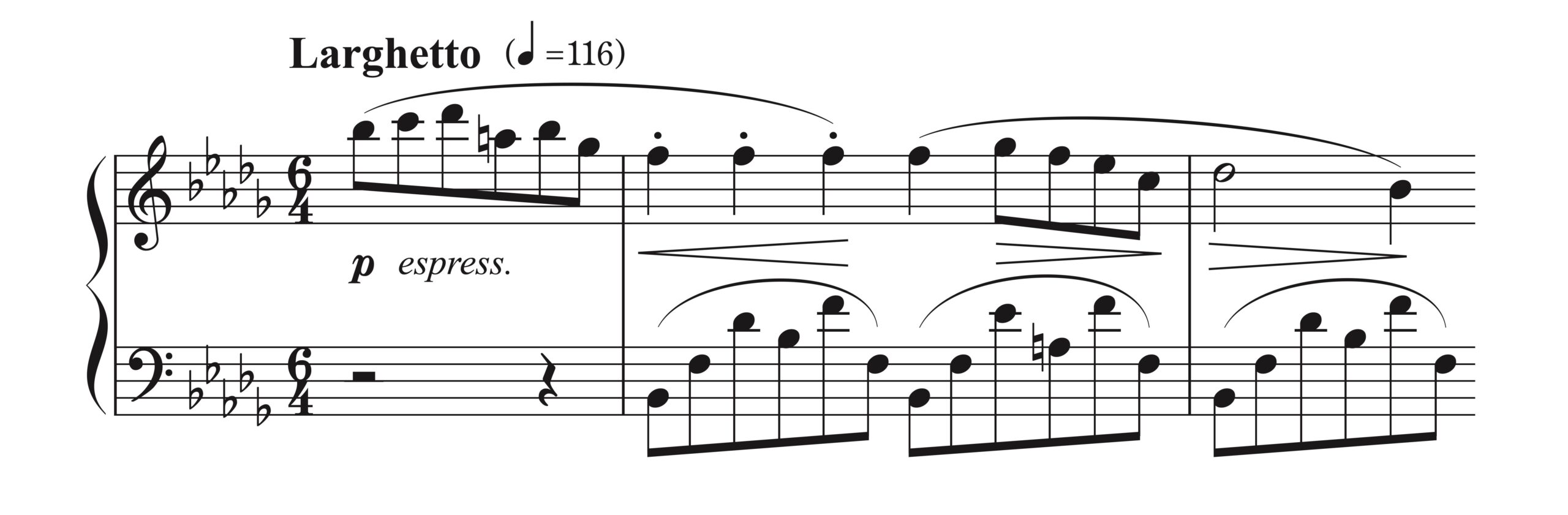

譜例(Sibeliusで作成)

譜例のように、伸ばしている音符だけに rit. が書かれている場合、これは「微妙なゆらぎの表現」を示しています。フェルマータほど大げさに伸ばさず、かといって拍子記号を変えるほど特別な意味を持たせたくないときに用いられます。

武満徹などの現代作品でも見られる表現で、厳密なテンポ変化というより、音楽的なニュアンスを加えるための指示と解釈するのが適切です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】リタルダンド(rit.)の奥深い表現技法

「‣ 11. 伸ばしている音符だけにrit.が書かれている意味」

‣ 14. J.S.バッハが示す、終止音と終止線上のフェルマータの違い

J.S.バッハは器楽曲の曲尾で、終止音上のフェルマータと終止線上のフェルマータを使い分けています。終止音上のフェルマータは音を伸ばすことを示しますが、終止線上のフェルマータは「音楽が聞こえないながら響き続けている」状態、つまり終止和音を延ばすのではなく余韻を感じさせることを意味します。

この区別はバッハが音楽をどう聴いていたかを示す重要な記譜法です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】フェルマータの表現技法:作曲家の意図を読み解く演奏法

「‣ 1. J.S.バッハが示す、終止音と終止線上のフェルマータの違い」

‣ 15. フェルマータの長さに迷ったときの解決策

J.S.バッハ「平均律クラヴィーア曲集 第1巻 第22番 BWV 867 ロ短調 より プレリュード」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲尾)

J.S.バッハの作品では、複数声部のフェルマータが異なる位置に書かれている場合があります。これは記譜法の制約によるもので、全声部を同時に切るのが基本ですが、解釈に迷いが生じることがあります。

(譜例、ソプラノを解釈しやすくしたもの)

現代の記譜法では、最後の音価を適切に設定してからフェルマータを付けることで、演奏者への明確な指示が可能です。フェルマータの長さ自体は作品ごとに解釈する必要があります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】フェルマータの表現技法:作曲家の意図を読み解く演奏法

「‣ 8. フェルマータの長さに迷ったときの解決策」

► C. リズム

‣ 16. ピアニストでも楽譜通りのリズムで弾かない付点リズム

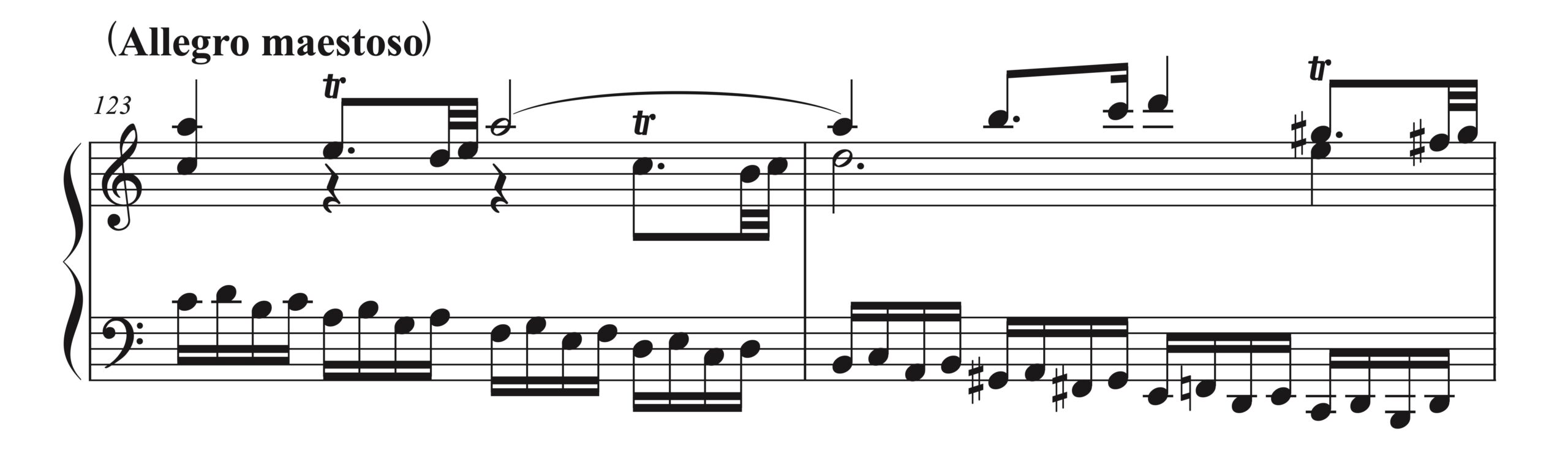

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、123-124小節)

モーツァルトの急速な楽章では、トリルの終わりに書かれた2つの32分音符を厳密なリズムで演奏することが困難な場合があります。この譜例の箇所では、多くのピアニストは5連符や6連符で処理しています。

これらの32分音符は「トリルの終わりにこの音程を弾く」というガイド的な意味であり、急速なテンポでは厳密なリズムを要求していないと解釈されます。モーツァルトは多くの作品でこの記譜を用いているため、この慣例を理解しておきましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】付点リズムの解釈法:楽譜を超える音楽的表現のコツ

「‣ 6. ピアニストでも楽譜通りのリズムで弾かない付点リズム」

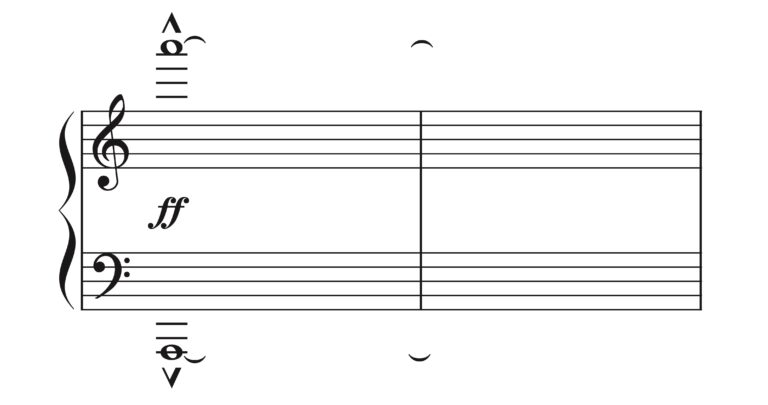

‣ 17. なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのか

J.S.バッハ「パルティータ 第1番 BWV825 より クーラント」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

バロック時代には現代の記譜法が完全には確立されておらず、J.S.バッハは3連符に合わせた付点リズムを16分音符で記譜していました。

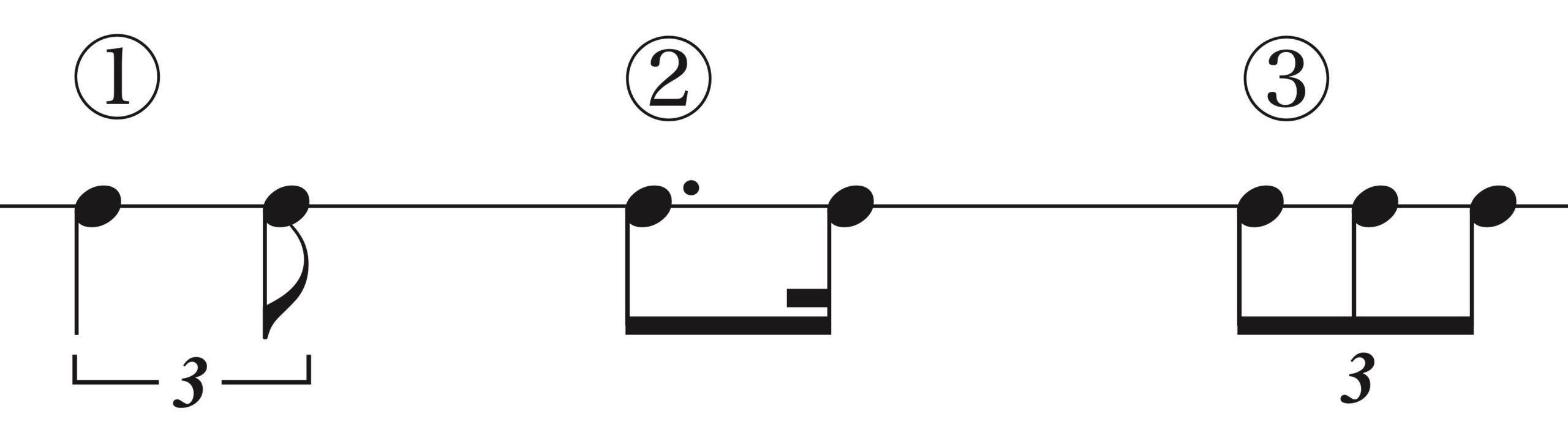

譜例(Sibeliusで作成)

当時、①の記譜は一般化されていなかったため、②の記譜で代用したのです。一方、③の記譜はありました。

したがって、付点リズムが単独で出てきたときはそのまま演奏し、3連符とセットで出てきた時は3連符のリズムに合わせるという慣例が出てきました。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】なぜ、J.S.バッハの付点は3連符に合わせるのか:記譜法から見る演奏解釈

► D. ペダリング

‣ 18. 「ダンパーを外して」の意味を理解する

ベートーヴェン「月光ソナタ 第1楽章」の冒頭などに書かれた「ダンパーを外して」は、「ダンパーペダルを使用して」という意味です。ダンパーは本来「弦の響きを止める装置」であり、通常は弦に接触しています。

ダンパーペダルを踏むとすべてのダンパーが弦から離れるため、響きが持続します。つまり「ダンパーを外す」=「弦からダンパーを離す」=「ダンパーペダルを踏む」という構造です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】楽器の構造から学ぶペダリング

「‣ 16.「ダンパーを外して」の意味を理解する」

‣ 19. シューマンのペダル指示の特徴:曲頭のペダル記号の意味

ロベルト・シューマンのピアノ曲では、曲頭にペダル記号が書かれ、それ以降の詳細な指示がないケースが多く見られます。これは「踏みっぱなし」ではなく、con ped.(ペダルを使用して)と同義の指示です。

明らかにペダルが必要な箇所でもこの記法を採用しており、多くの作品で統一的に用いたのはシューマンの特徴の一つです。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】作曲家自身によるペダリング指示を読み解く

‣ 20.「遠くで」を表現する音楽的アプローチ

ドビュッシーの lointain など、作曲家が「遠くで」と指示する箇所では、音量よりも音色のコントロールが重要です。最も基本的な方法はソフトペダルを使用して音色を曇らせることです。

また、ダンパーペダルで余韻を増やす方法も効果的です。一般に余韻が多いほど音像は遠くに聴こえます(録音でも奥の楽器にリバーブを多くかける)。ただしこの方法は直前でダンパーペダルを使っていない場合のみ有効です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】ソフトペダルの使い方と表現技法

「‣ 8.「遠くで」を表現する音楽的アプローチ」

► E. スタッカート

‣ 21. スタッカートとペダルの同時指示の意味

ショパン「ノクターン(夜想曲)第1番 変ロ短調 Op.9-1」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

この楽曲の冒頭などに見られるスラーとスタッカートの同居は、「音を切る」という意味ではありません。ダンパーペダルで音をつなぎつつ、手はスラースタッカートで演奏することで「つながっているが、軽い空間性のある音」を作ります。

指レガートよりも音の粒が明瞭に聴こえるため、音色操作(トーンコントロール)の意図があります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】スタッカートを理解する:奏法、テクニック、音楽的解釈の深堀り

「‣ 5. スタッカートとペダルの同時指示」

‣ 22. タイでつながれた音にスタッカート : 演奏方法

譜例(Finaleで作成)

タイでつながれた音にスタッカートがついている記譜は、特に近現代音楽で見られます。これは「4分音符の総音価を保持しつつ、タイで結ばれた音へ入った瞬間に素早くリリースする」という指示で、指を跳ね上げるような「アクティブリリース」を求めています。

打鍵し直すのではなく、離鍵を急速にすることで余韻を短くし、音楽を引き締める効果があります。練習時はタイを外した状態で「ケル感覚」を掴んでから、タイを戻して練習してみましょう。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】タイでつながれた音にスタッカート : 演奏方法

‣ 23. 2分音符にスタッカートがついている意味

譜例(Finaleで作成)

一般的に古典派作品で見られる2分音符へのスタッカートは、「スタッカートは音価を約半分に切る」という伝統的解釈に基づいています。しかし、ただの短縮ではなく、「4分音符+4分休符」とは異なる「エコー効果」を意図しています。

2分音符にスタッカートの場合、音は短く切られても余韻が2拍目まで響くニュアンスがあり、また楽譜上2拍分が埋まるため2拍目に別の音符を入れられないという構造的な意味も持ちます。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】2分音符にスタッカートがついている意味

► F. 旗・連桁

‣ 24. フレーズ構造を示す越小節連桁

バルトーク「ミクロコスモス 第6巻(140~153)143番 交替する分散和音」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

バルトーク「ミクロコスモス」などで、小節線を越えて連桁(れんこう)がかけられている記譜があります。これはフレーズ構造を視覚的に示すためのもので、大フレーズの中の小フレーズの区切りを明確にしています。

すべての楽曲でこのように明示されているわけではないため、小節線をまたぐ連桁がない場合では、演奏者自身がフレーズ構造を判断するようにしましょう。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】連桁の分断と連結から読み解く音楽表現

「‣ 7. フレーズ構造を示す越小節連桁」

‣ 25. 「直線の旗」 演奏方法に迷いやすい記譜

譜例(Finaleで作成)

休符の直前にある音符の旗が、「直線」になっています。特に近現代の作品でよく見られる記譜です。

このような「直線の旗」は、通常の旗の役割と変わりなく、「通常の旗と同じ演奏方法」と解釈しておけば問題ありません。

では、なぜこのような特殊な書き方が存在するのでしょうか。

簡潔に言うと、「見た目の問題」が理由です。笑い話のようですが、多くの邦人作曲家はこういった理由で直線の旗を使っています。例えば、「バッと勢いよく音を切って欲しいときには、直線の旗の方が雰囲気が出る」などと話す方もいます。

記譜というのはある程度の「利便性」を追求しているのが通常ですが、「譜面から緊張感や雰囲気を伝える」ということも作曲家側にとって「こだわり」であり、重要な要素なのです。

► G. フレージングとアーティキュレーション

‣ 26. ドビュッシーが用いたヴィルギュルの意味

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 より 雪の上の足跡」

譜例(PD作品、Finaleで作成、1-8小節)

ヴィルギュルはフランス語で「文の区切り」を示す記号で、ドビュッシーは「呼吸」の意味で使用していました。「前後のメロディがあくまで断片である」ことの強調や、「少なくともここでは呼吸を入れて欲しい」という最低限の要求を示しています。

演奏に劇的な変化を及ぼさなくても、作曲家のこだわりを譜面上に残したものと考えられます。フランス語のように楽曲を一編の文章として扱った可能性もあります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】楽譜への書き込みの活用法と、作曲家の書き込みの解釈法

「‣ 16. ドビュッシーが用いたヴィルギュルの意味」

‣ 27. ニュアンスが不統一のオクターヴユニゾンの解釈

ドビュッシー「ピアノのために 2.サラバンド」

譜例(PD作品、Finaleで作成、66小節目)

譜例のように、初版の下段では「1拍目のスラー」「2拍目のテヌート」が書かれていません。

オクターヴユニゾンでアーティキュレーションが不統一の場合、「省略・抜け落ち」か「音色のための工夫」かを判断する必要があります。判断材料として、他の版との比較や、同じ楽曲内の似た音型の確認が有効です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】オクターヴ演奏の効果的アプローチ:テクニカルと音楽的観点から

「‣ 7. ニュアンスが不統一のオクターヴユニゾンの解釈」

‣ 28. テヌートの連続とレガートの違いとは?

テヌートの連続とレガートは、一見似ていますが本質的に異なります。テヌートは各音を保持しながらも音と音の間に微細な切れ目を入れ、レガートは音を完全につなげます。

ピアノでは「音の長さを保ち終えたら、バッサリ消す」というイメージで、ダンパーを自由に落下させて独特の切れ目を作ります。弦楽器では弓を一音ごとに返し、管楽器ではタンギングを使用します。

マルカートとスラーは相反する性質を持つため、通常は同時使用されません。

詳細な解説記事はこちら →

【ピアノ】テヌートの連続とレガートの違いとは?演奏法と使い分けのポイント

► H. 孤線

‣ 29. スラー?タイ?

譜例(Finaleで作成)

左側の譜例を見てください。

”同音” 同士が孤によってつながれている場合、多くの場合は「タイ」と解釈します。しかし、同じ記譜であっても、録音を聴いていると「スラー」で演奏している楽曲もあります。

これは正直、「その楽曲の慣習的な演奏法による」と言うしかありません。

一方、区別できる場合もあります。

楽曲によっては、譜例右のように「スタッカート」か「テヌート」あるいは「その両方」が書かれていることもあります。このような場合は、記号があることで「タイではない」という意味になるので、「スラー」に肉薄するように同音連打をして演奏しましょう。

この場合のスタッカートは、「音を短く切る」という解釈もできますが、「 “スラーではありません” ということを説明するだけの意味」で書かれている可能性もあり、どちらの解釈をとるかは演奏者に任されています。

‣ 30. 音符の後ろや小節線上の不思議な弧線「ヒゲ」の意味

譜例(Finaleで作成)

譜例(Finaleで作成)

譜例(Finaleで作成)

全音符の後ろや小節線の上に、行き場のない弧線が付けられているのを見たことはありませんか。これは「ヒゲ」または「気分のタイ」と呼ばれる記号です。

基本的な意味は「手では音を切るが、ペダルで音響を残してほしい」という作曲家の意図を示しています。特に短い音価の音符(16分音符、8分音符など)にヒゲがついている場合、「ダンパーペダル+スタッカート」とほぼ同義です。

また、音符の「前」に弧線がついている場合や、休符から伸びているように見える弧線など、状況によって解釈が異なるケースもあります。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】「ヒゲ」と弧線記号の解釈:演奏家のための記譜法ガイド

► I. 装飾音

‣ 31. 和音に前打音がついている場合の演奏方法

ラヴェル「クープランの墓 より メヌエット」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、曲頭)

ラヴェルは「前打音を拍の前に出さずに拍頭と合わせる」よう指示していますが、前打音をゆっくり弾くと1拍目の感覚が乱れます。解決策として、和音の下のほうの音と前打音を同時に弾き始める方法が慣例化しています。

この弾き方により演奏しやすくなり、多くのピアニストが採用しています。前打音を重音や和音の下の音符と一緒に弾き、旋律的主要音符をすぐに続ける方法です。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】和音演奏を習得する25の実践的アプローチ

「‣ 19. 和音に前打音がついている場合の演奏方法」

► J. 運指

‣ 32. 2度音程の高速パッセージ

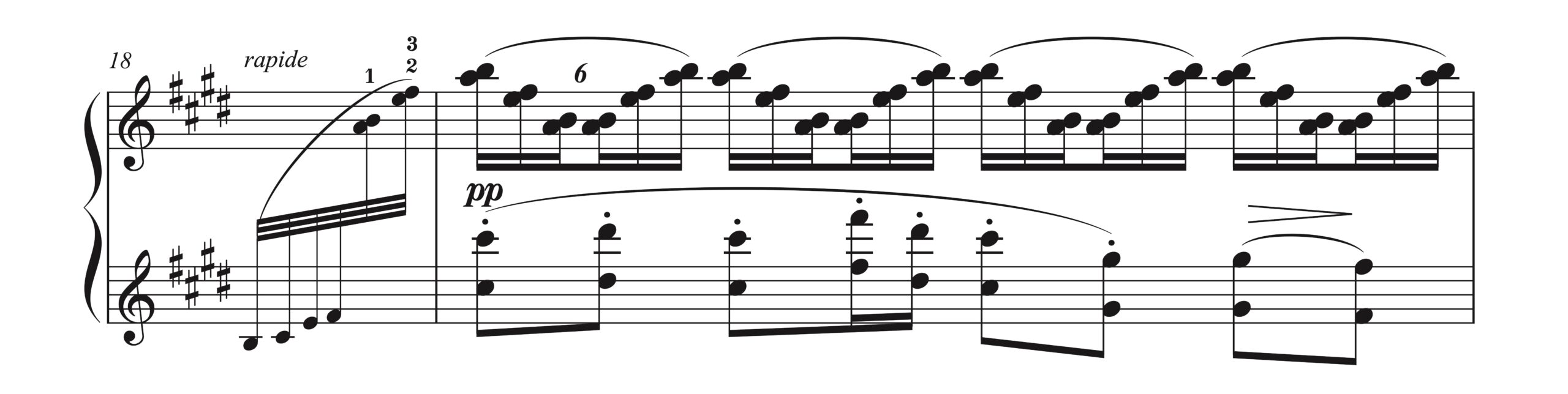

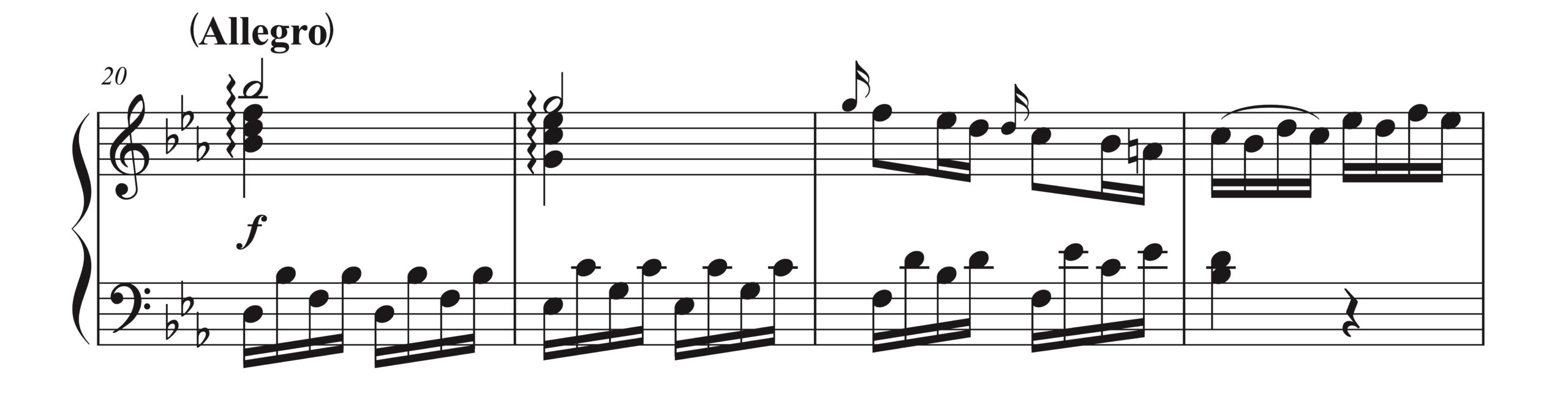

ラヴェル「水の戯れ」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-19小節)

長2度音程の高速パッセージでは、親指1本で2音を同時に押さえる奏法が有効です。親指は側面を使うことで2つの鍵盤の同時打鍵に適しており、指が足りない場合の解決策となります。

プロコフィエフ「ピアノ協奏曲 第3番 Op.26 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、312-313小節)

この箇所では、親指以外でも白鍵2音を同時押さえる運指が指示されていますが、高速では困難なため、両手分担やグリッサンドで演奏されることもあります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】特殊な音楽効果を生み出す書法における運指テクニック

「‣ 4. 2度音程の高速パッセージ」

► K. その他

‣ 33. 混合音価和音(白玉と黒玉が混ざった和音)の弾き方

モーツァルトをはじめとする古典派の作品では、「混合音価和音」と呼ばれる、白玉と黒玉が混在する和音記譜がしばしば見られます。これは真の多声部書法とは異なる、いわば「和音的な記譜法」の一種です。

モーツァルト「ピアノソナタ 変ホ長調 K.282 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、20-23小節)

このような記譜の演奏方法については、専門家のあいだでも複数の見解があります:

・バドゥーラ=スコダの解釈:異なる音価は実際の音の長さではなく、表現的な重みづけとして解釈する

・テュルクの解釈:記譜された音価をそのままの音の長さとして扱い、実際に異なる長さで演奏する

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】混合音価和音の弾き方:白玉と黒玉が混ざった和音の演奏法

‣ 34. ossiaの選択:ピアノ演奏における判断方法

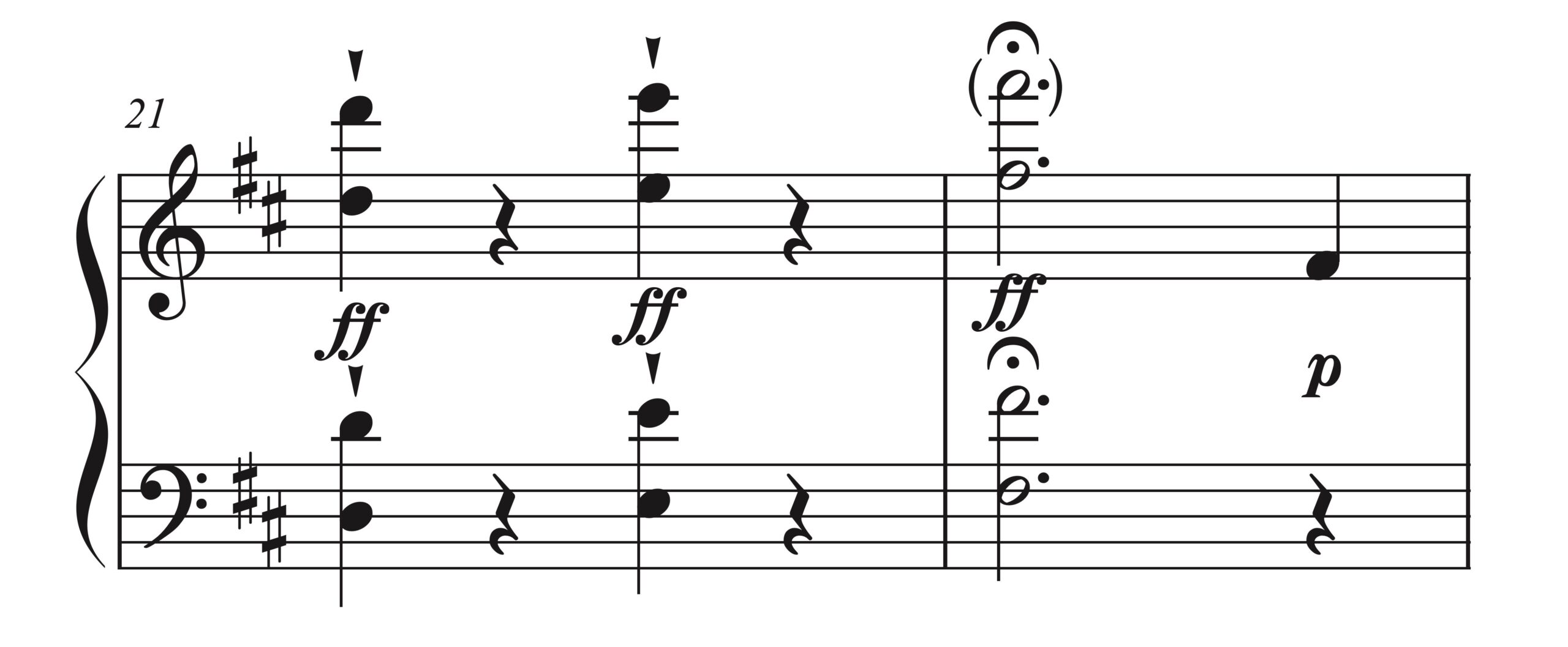

ossia(オシア)は小音符で記載された別の演奏選択肢です。基本原則として、両方弾ける力があれば通常音符のほうを選ぶことが推奨されます。作曲家にとってより重要な内容は小音符で書かれない傾向があるためです。

ただし、音楽的な「カタマリ(まとまり)」の捉え方によって、ossia を組み合わせる解釈も可能です。以下のシューマンの作品では、4小節をひとまとまりと捉えるか、2小節の同型反復と捉えるかで、ossia の選択が変わってきます。

シューマン「ユーゲントアルバム(子どものためのアルバム)より 小さな練習曲 Op.68-14」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、40-44小節)

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】ossiaの選択:ピアノ演奏における判断方法

‣ 35. sopra(ソプラ)、sotto(ソット)と書かれている場合の弾き方

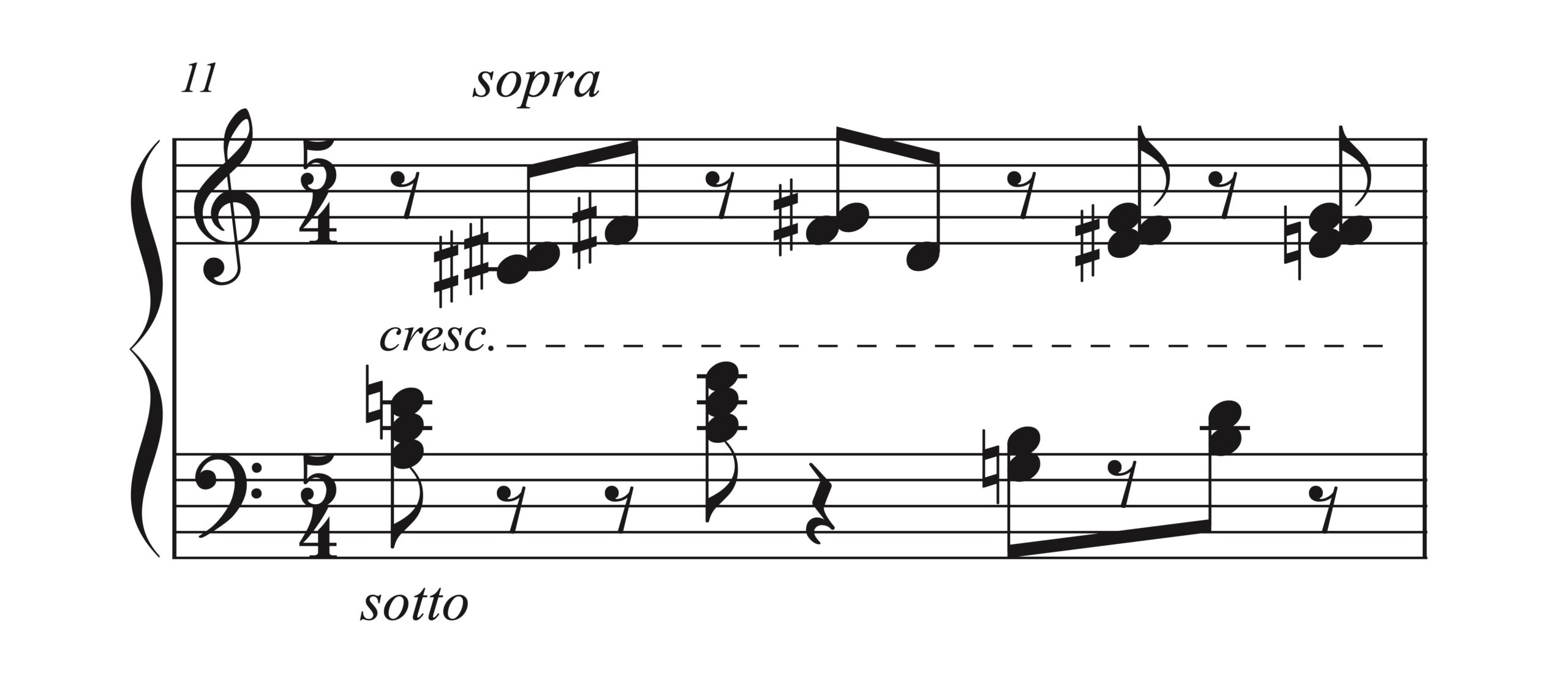

バルトーク「ミクロコスモス 第5巻(122~139)133番 シンコペーション」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11小節目)

sopra は「上に」、sotto は「下に」を意味し、両手が重なる際の上下関係を指示します。バルトークやラヴェルなど近現代作品で重要な概念で、適切な重なり方により演奏の容易さと音楽表現が大きく変わります。

作曲家が指示していない場合でも、演奏者自身が楽譜に書き込むことが推奨されます。テンポによって最適な配置が変わることもあるため、緩急両方で確認しましょう。また、上下だけでなく「どちらの手がどれくらい奥で・手前で」という視点も重要です。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】sopra(ソプラ)、sotto(ソット)と書かれている場合の弾き方

‣ 36. ベートーヴェンの初期作品に見られるカッコの意味

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、21-22小節)

ベートーヴェンの初期作品で高音部の特定の音にカッコが付いている場合、「この音が出せるピアノを使っているのであれば、弾いてください」という意味です。1790年代末当時、ヴァルターのピアノには「F1–f3の5オクターヴ」と「さらに長2度上まで」の2パターンの音域がありました。

作曲家は両方のピアノの存在を知っており、音域が届くピアノのために選択的な音を示したのです。ベートーヴェンの作品を研究する際は、作曲当時に彼が触っていたピアノの仕様を調べると、新たな発見があります。

詳細な解説記事はこちら

【ピアノ】楽器の進化と構造から学ぶ:知識と実践

「‣ 3. ベートーヴェンの初期作品に見られるカッコの意味」

‣ 37. 最終音の後の休符小節に隠された音楽的意図とは

ベートーヴェン「ピアノソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、曲尾)

最終音の後に1小節の休符がある場合、主な理由は「フレーズの小節単位を一貫させる」ためです。特に古典派作品では、4小節や8小節単位のフレーズ構造を最後まで維持し、音楽的なバランスを保っています。

聴き手は無意識にそのリズム感を内在化しているため、この休符は音楽の重要な一部です。演奏時は、指が鍵盤から離れていても「その間も音楽が続いている」という意識を持ちましょう。小節構造に当てはまらない場合は、余韻を大切にする別の意図も考えられます。

詳細な解説記事はこちら → 【ピアノ】最終音の後の休符小節に隠された音楽的意図とは

► 終わりに

ここまで、様々な記譜法とその解釈について見てきました。

記号の意味を理解することは、作曲家の意図に沿った演奏への第一歩です。しかし、これらは固定的なルールではなく、むしろ音楽表現の可能性を広げるためのヒントとして捉えることが大切です。

本記事で得た知識をもとに、様々な楽曲の譜読みに挑戦してみてください。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント