【ピアノ】2分音符にスタッカートがついている意味

► はじめに

特に古典派の楽譜でよく見かける「2分音符につけられたスタッカート」は、多くのピアノ弾きが一度は弾き方に迷う記譜法の一つでしょう。

本記事では、この「2分音符につけられたスタッカート」の意図について、歴史的背景から実際の演奏方法まで、具体例を交えながら解説していきます。

► 2分音符につけられたスタッカート

‣ この記譜法の背景

古典派の作品などで、2分音符にスタッカートがつけられている表記を目にすることがあります。4分音符や8分音符のスタッカートは一般的ですが、なぜ、長い音価である2分音符にスタッカートをつけるのでしょうか。

「長い音価にスタッカートと言われても」と思う方も多いでしょう。

単に「スタッカートは適当に短く切る」という理解では、この表記の真意は見えてきません。

この記譜法の背景には、「スタッカートは音価を約半分に切る」という伝統的な解釈があります。ただし、現代では楽曲のテンポやスタイルを総合的に判断して演奏することが一般的です。

‣ なぜ「2分音符+スタッカート」なのか

ではなぜ、作曲家は「4分音符+4分休符」ではなく「2分音符+スタッカート」という表記を選んだのでしょうか。

その理由の一つとして考えられるのが、「エコー効果」。つまり、「2分音符+スタッカート」のほうが余韻を感じさせる記譜であるということです。

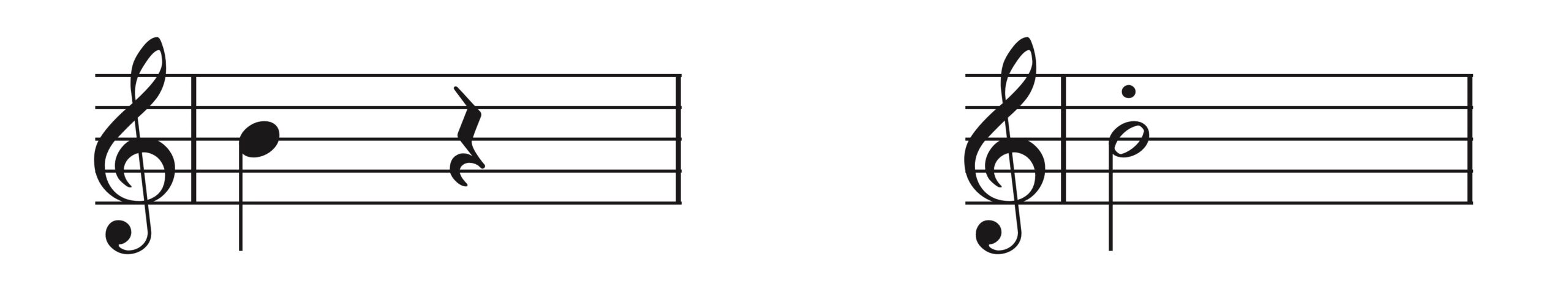

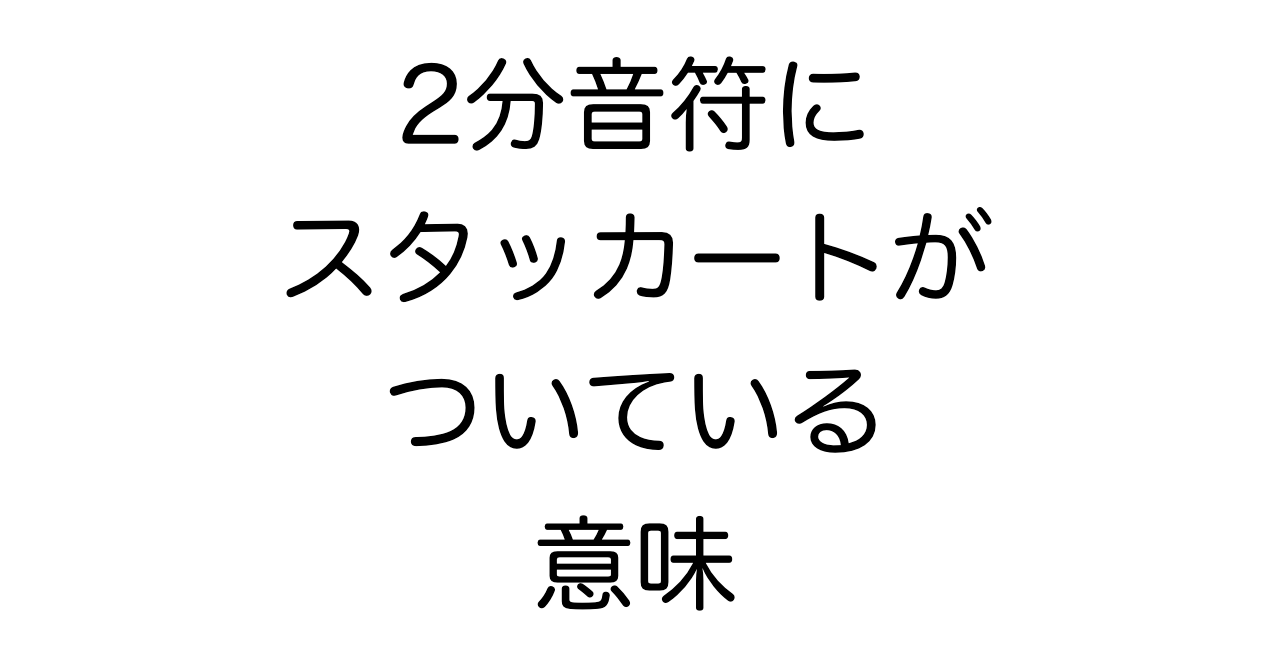

譜例(Finaleで作成)

譜例を見比べてみましょう。

「2分音符+スタッカート」の場合、音は短く切られますが、その音の余韻が2拍目まで響くようなニュアンスが込められています。これに対し「4分音符+4分休符」では、より明確な切れ目が示されています。

さらに重要な点として、「2分音符+スタッカート」の場合、楽譜上の音価は2拍分埋まっているため、2拍目に別の音符を入れることが出来ません。この点で、「4分音符+4分休符」とは楽譜としての意味合いが根本的に異なります。

► まとめ

このように、似たような演奏効果を得られる場合でも、楽譜上の表記方法によって作曲家の意図するニュアンスは大きく異なります。弾き手は、単に音の長さだけでなく、その表記方法に込められた音楽的な意図を読み取る姿勢を持つべきでしょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント