【ピアノ】2種スタッカート、ポルタメント、ノンレガートの分類

► はじめに

楽譜に記された音楽用語は、作曲家の意図を理解し、楽曲を解釈する上で重要な手がかりとなります。特に「スタッカート」「ポルタメント」「ノンレガート」といった奏法を示す用語は、楽曲の表情づけに大きく関わる要素です。

これらの違いを正確に理解することで、楽曲の解釈の幅が広がり、より豊かな音楽表現が可能になります。

ピアノにおけるポルタメントという用語は、スタッカートにスラーがかかった形を指すことがあり、ポルタートと呼ばれることもあります。

ポルタメントとポルタートはほんらい別物ですが、ピアノ分野の専門書では、かなり有名な書籍でもポルタメントとポルタートを同一視しているものがあります。

今回取り上げるのは、このポルタメント(ポルタート)。

弦楽器などで音程を変化させるポルタメントとは違う考え方だと理解したうえで、本記事を読み進めてください。

► 4種の要素の区別と意味

‣ 基本的な分類

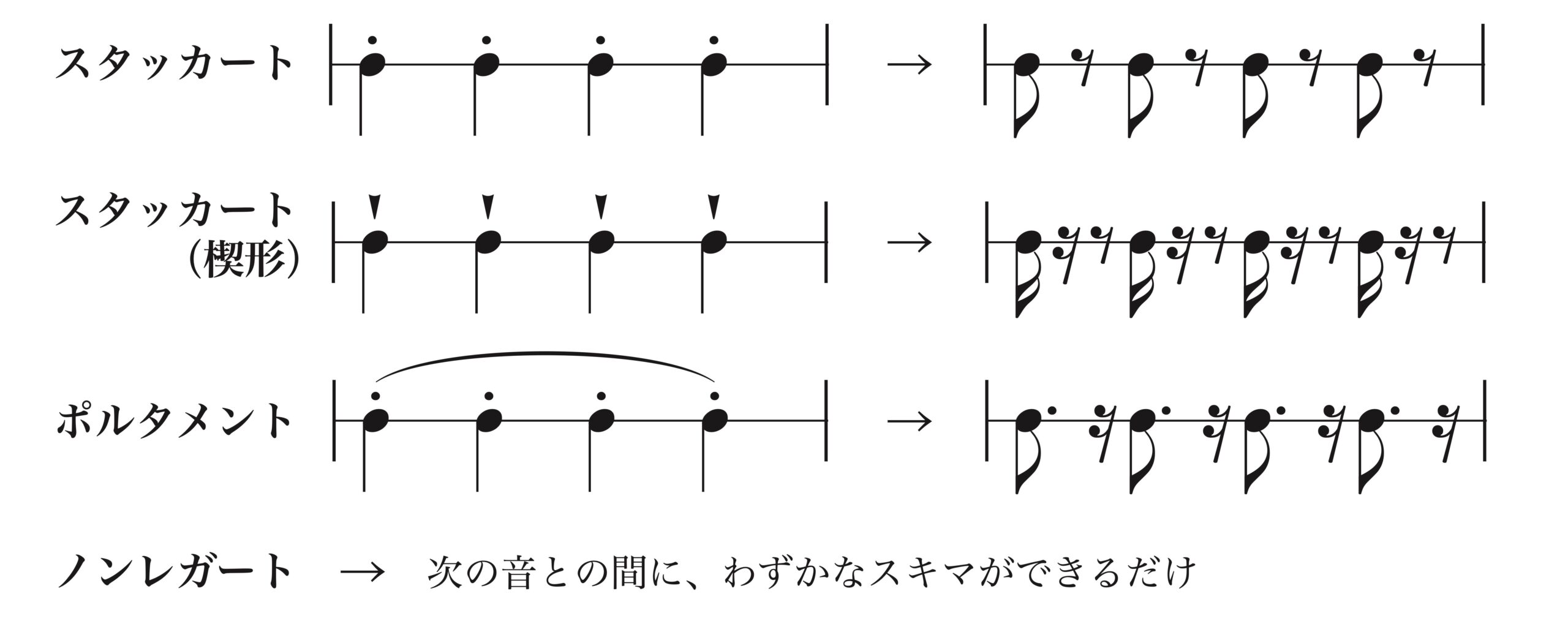

以下の4種類に分類されます:

・スタッカート(点)

・スタッカート(楔形)

・ポルタメント(ポルタート) ※ポルタメントとポルタートはほんらい別物

・ノンレガート

これらの奏法は、「音の長さ」という観点から明確な違いを持っています。

‣ 音価による区別

井口基成 著「上達のためのピアノ奏法の段階」(音楽之友社)の記述をはじめ、何名かの専門家は、これらの奏法を音の長さによって次のように区別しています:

図(Finaleで作成)

注目すべきは、ノンレガートの扱いです。

一般的に考えられているよりも長い音価を持ち、上記著書では「レガートをもう少し切ったもので、レガートの時よりもわずかに早く、指が次に移る瞬間、鍵を離れる」と説明されています。つまり、ノンレガートはスタッカートやポルタメントとは異なり、「レガートを基準とした奏法」として捉えるべきなのです。

「切る」という言葉を耳にするや否や、すべてを一緒くたに考えないようにしましょう。

‣ テンポと音価の関係

これらの音価は、楽曲のテンポによって相対的に変化します。例えば:

・遅いテンポの8分音符は、速いテンポの8分音符より長く響く

・同じスタッカートでも、テンポによって実際の音の長さは変化する

・曲想やフレーズの流れによって、同じ記号でも音価を柔軟に調整する必要がある

楽譜の記号は絶対的な長さを示すものではなく、相対的なガイドラインとして理解することが重要です。機械的な演奏を避け、音楽的な文脈に応じて調整しましょう。

► トラブルシューティング

‣ 実践における注意点

これらの奏法の違いを理解したうえで、以下の点に注意を払うことが重要です:

1. 各奏法の基本的な音価の違いを認識しておくことが前提

2. テンポや曲想に応じて柔軟に音価を調整する

3. 同一楽曲内での各奏法の関係性を考慮する

一般的に「譜読み」というと、音程とリズムを読んで概ね弾けるようになることだと思われがちです。しかし、このように、譜読みのときに読み取るべき表現は多岐に渡ることを認識しましょう。

‣ よくある問題点と対処法

問題点1:すべてのスタッカートを同じ長さで演奏

対処法:楽曲の性格、テンポ、フレーズの位置を考慮して音価を解釈する

問題点2:ノンレガートをスタッカートのように短く演奏

対処法: レガートを基準に、わずかに切る程度に留める

問題点3:記号に頼りすぎて音楽性を無視

対処法: 記号の意味の理解は前提だが、あくまで目安として、音楽的な内容を考慮する

► まとめ

音楽用語の分類を理解することは、知識の習得以上の意味を持ち、それは楽曲の解釈に必要な「視点」を提供し、より意図的な音楽表現を可能にします。

特に複数の奏法が使い分けられている楽曲において、この理解は表現の幅を大きく広げることでしょう。

・上達のためのピアノ奏法の段階 井口 基成 (著) 音楽之友社

► 関連コンテンツ

コメント