【ピアノ】演奏の深化:音色・技術・表現力を高めるアプローチ

► はじめに

ピアノを学ぶ過程で、様々な課題に直面することと思います。単なる楽譜の再現だけでなく、豊かな音楽表現を目指す上で、技術的な壁や音楽的な疑問点に出会うことも少なくありません。

そこで本記事では、中〜上級者向けに、音色・表現テクニック、フレージング、運指法から声部の扱いまで、ピアノ演奏の質を高めるための具体的なアプローチを解説します。

► A. 音色と表現に関するテクニック

‣ 同じような音価が続くときには、横の流れに注意

音楽が縦割りになってしまって流れが良くない演奏は、「音は弾けているのに、なんだか音楽的に聴こえない」という問題の原因にあたる代表的なもの。

では、そのようになってしまう典型的な書法とはどのようなものなのでしょうか。

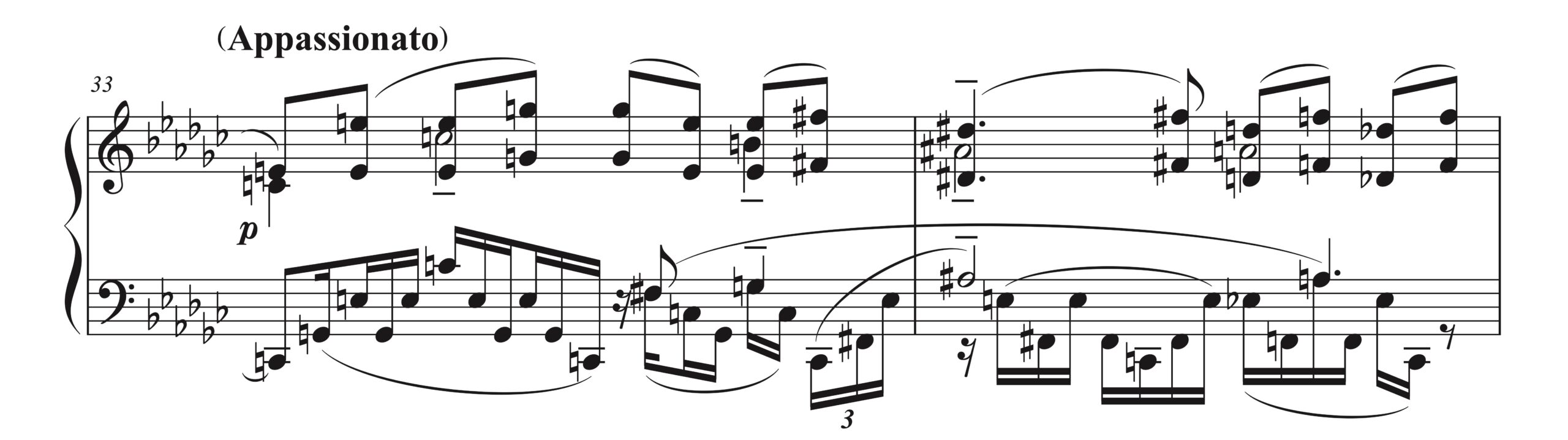

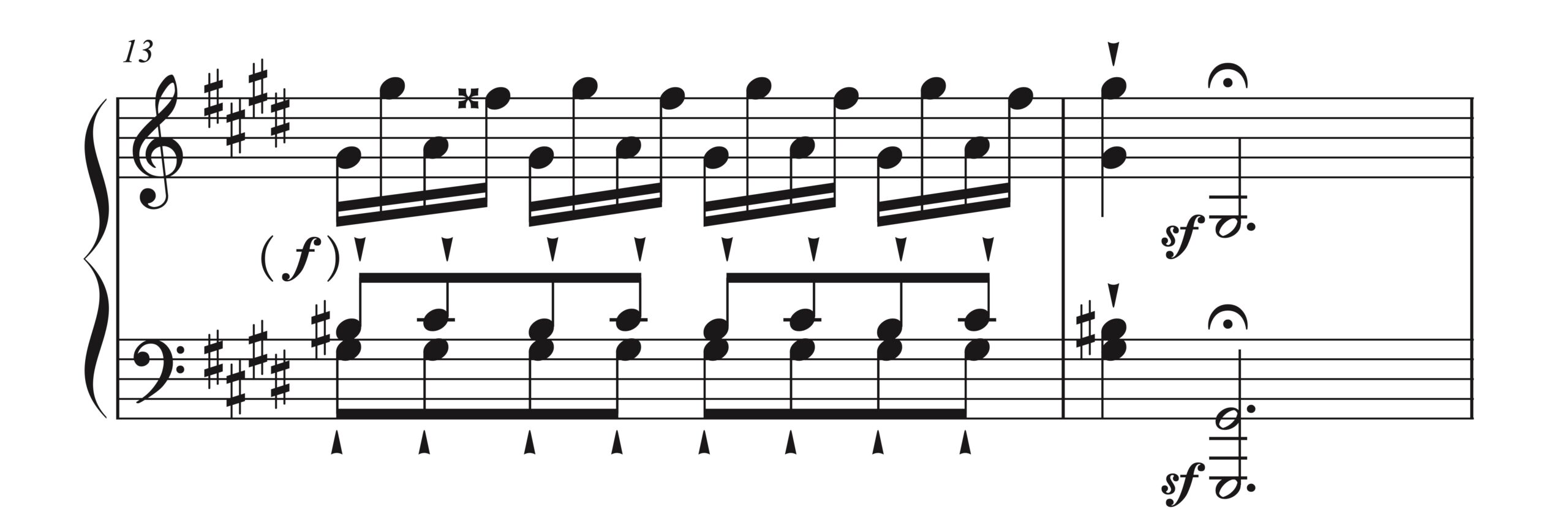

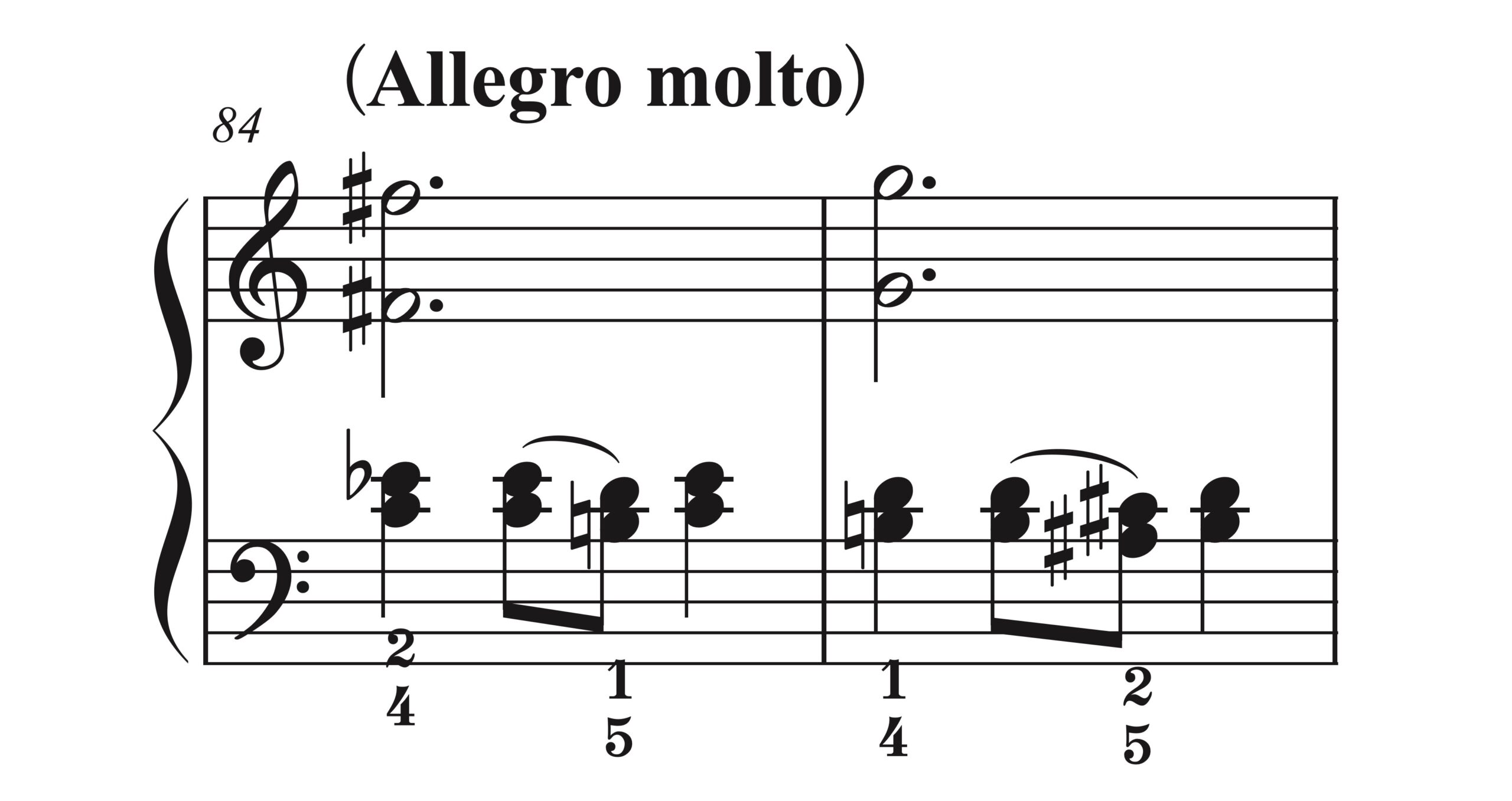

ラフマニノフ「音の絵 op.39-5」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、33-34小節)

この譜例のようなところでは、音楽が縦割りになってしまいがちです。どうしてなのか想像つくでしょうか。

理由はシンプルで、メロディが同じ音価で淡々と進んでいくからです。

ここでの伴奏のように、細かく動いている要素にも注意が必要ではありますが、8分音符主体で動いているメロディには、特に要注意。うっかり刻んでしまうと、音楽が縦割りになってしまいます。

縦割りにしないポイントは、以下の3点です。

・細かなアーティキュレーションがありつつも、全体としては大きなフレーズでとる意識を持つ

・音楽を横へ引っ張っていく意識をもって、1打1打に考えない

・指に任せすぎず、内的にもしっかりと歌いながら演奏する

音楽の流れの良くなさというのは音自体が間違っているわけではないので、自分で気づきにくいもの。本記事のような例でどういうところが問題になりやすいのかを知っておくことは、決してムダにならないでしょう。

‣ 音を弾くのではなく、どういう音で弾くのかを考える

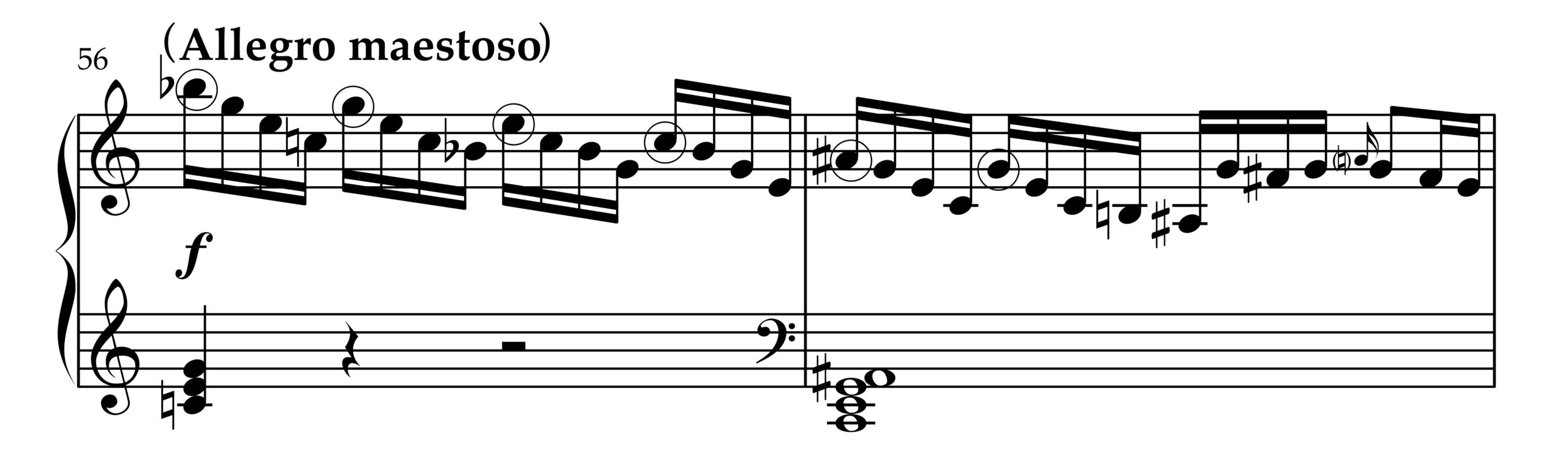

モーツァルト「ピアノソナタ イ短調 K.310 第1楽章」

譜例(PD楽曲、Sibeliusで作成、56-57小節)

丸印で示した音を見てください。

基本姿勢としては分散和音では全部をゴリゴリ鳴らすのではなく、丸印で示したような頭の音をピックアップして、それ以外の音は響きへ隠すように演奏すると音楽的です。ハーモニーの響きの中へ入れてしまう。

ただし、ここで一つ問題が出てきます。

頭の音をピックアップするからといって、パン!パン!パン!などと単音でそっけなく響いても意味ありません。一拍一拍一拍、一つ一つ一つになってしまい、音楽的ではなくなってしまいます。

「ハーモニーの中の、ハーモニーの移り変わりの中の、頭の音」として響かせることが重要です。

それを実現する方法としては、指のみの奏法でも可能なのですが、よりやりやすい方法としては薄くダンパーペダルを使うこと。

ペダルで響きをサポートしたうえでパッセージ全体を大きくひとカタマリで捉える意識を持つと、ずっと音楽的に響きます。

演奏というのは、音を弾くのではなく「どういう音で弾くのか」が重要だということです。

‣ すべてのメロディ音をウタにする

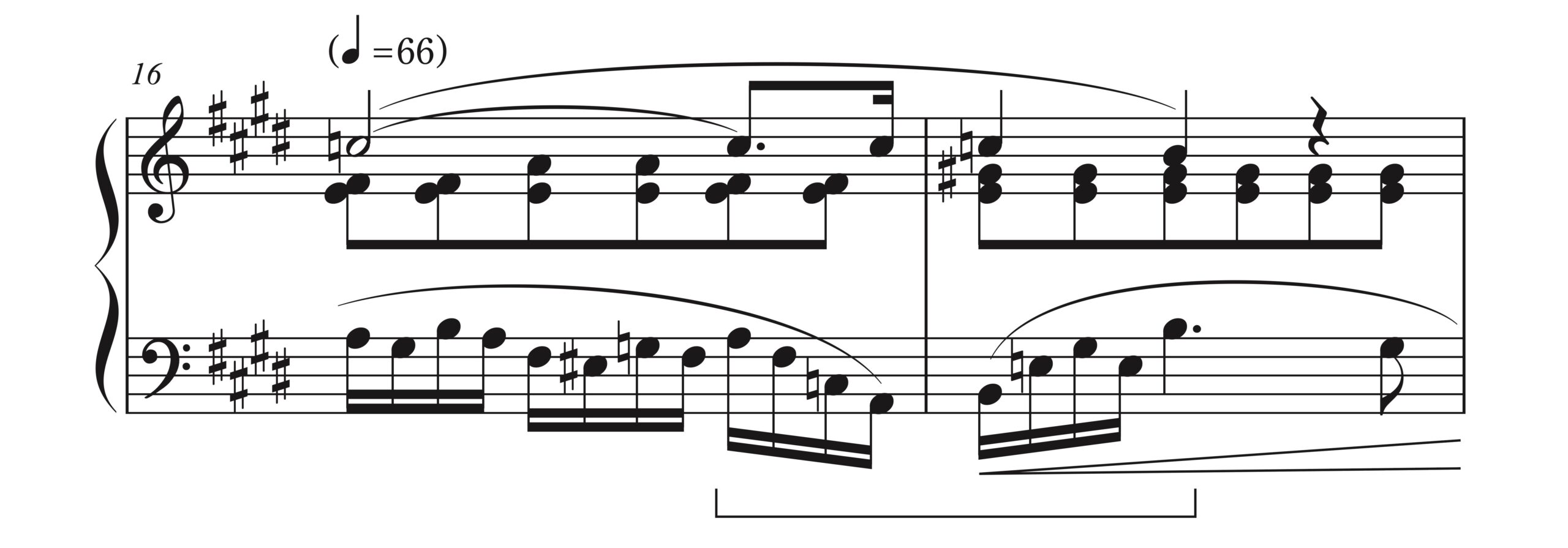

ショパン「エチュード Op.25-7」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、16-17小節)

ここでは下段に主役のメロディが来ています。上段の上声は脇役のメロディ。

カギマークで示したところを見てください。

こういった単純な分散和音になって和音の構成音の中で動いているだけのところになると、奏法上、急にウタがなくなってしまうケースはよく見受けられます。

伴奏型では、バス音のみを深く弾いたら他の音はバスの響きの中へ隠すように静かに弾くケースも多くあります。しかし、譜例のようにメロディになっている場合は、原則、全ての音をウタにしたいところ。

それぞれの音にテヌートが書いてあるようなイメージを持って丁寧に指圧をかけてください。

‣ ハープっぽい音の出し方

ピアノの先生に「ここはハープっぽい音を出して」などと言われたり、独学の方は、「ここはホルンっぽい音で弾きたいな」などと思ったりすることはありませんか?

ピアノの音を使って「ハープ」ようなサウンドを表現する方法を紹介します。

ピアノで演奏する以上、音としては「ピアノの音」なので、ハープっぽさを出すためには他の要素で表現しなければいけません。

そこで注目すべきは、ハープという楽器が持つ「音の立ち上がり、減衰、余韻」です。

ハープの音は:

・立ち上がりが速い

・減衰も速い

・余韻は弦を押さえて止めなければ伸びる

という特徴があります。

例えば、8分音符のアルペジオであれば、「ダンパーペダルを用いつつも、指ではスタッカートにする」こうすることで、音に空間性があるハープの音質に近づきます。

ペダルで音自体はつながっていても、手でもつなげない限りレガートにはなりません。これを逆に利用した表現です。

‣「追っかけ」を音楽的に演奏するコツ

モーツァルト「ピアノソナタ K.545 第3楽章」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

右手で演奏している音型を左手でも模倣して「追っかけ」ています。

こういった場合の基本事項:

①「主役(先行句)」よりも「追っかけ(追行句)」が目立ってしまわないようにする

② 先行句のニュアンスに追行句のニュアンスを合わせる

①については、言ってみれば役割分担の考え方です。どちらが主役なのかを考えて、もう一方は主役よりも主張しないようにする。人間社会やお芝居でも一緒ですね。

②については、つまり「先行句の切り方の長さに追行句も合わせて演奏する」ということ。そうすると、追行句が「エコー」のように感じられて立体的な演奏になります。

► B. フレーズと構成の理解

‣ 1小節単位のフレーズの受け渡しに注意

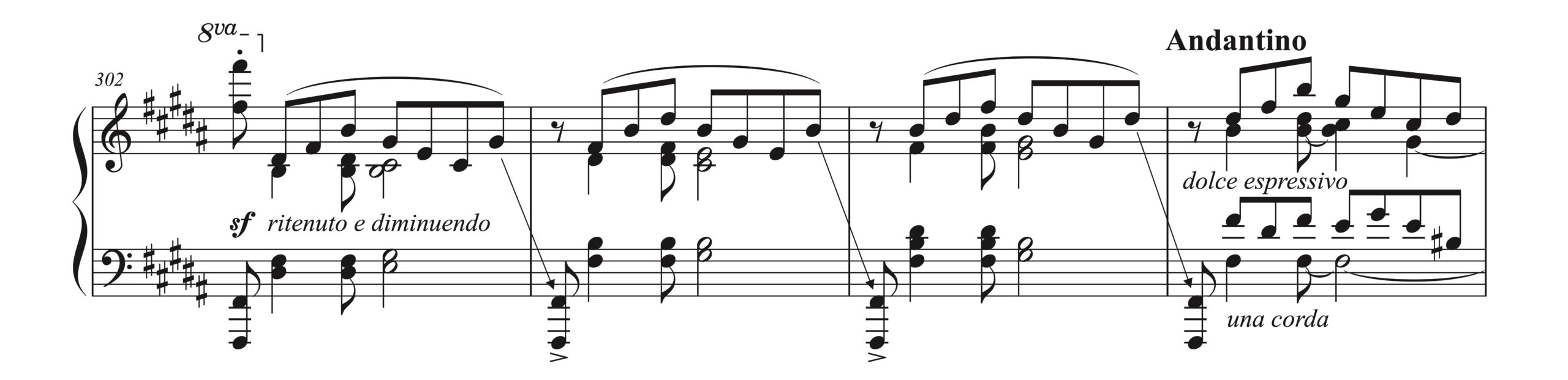

リスト「バラード 第2番 S.171 ロ短調」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、302-304小節)

両手ともに1小節単位のフレーズになっています。こういったところでは、「それぞれのフレーズをいかに自然に受け渡すか」という視点をもって練習しましょう。矢印で示した部分です。

この譜例の場合は ritenuto の中ですし、小節の変わり目で変な「間(ま)」が空いてしまうと台無し。

意識を持ったうえでよく自分の音を聴きながら練習するしかありません。必ず、録音チェックをしてください。

「シンプルなところこそ難しい」というのは、こういった「ちょっとしたつなぎ」のことを言っている側面もあります。

‣ 反復法を理解すると、音楽的な演奏に近づく

「反復法」とは修辞法の一種で、同一または類似の語句を繰り返す技法。

例えば、「絶対、絶対、あの曲が弾けるようになりたい」という文章があるとします。

印象を強めることが狙いの一つでもあるわけですが、この例文の場合、一つ目の「絶対」よりも二つ目のそれの方がより重みが入って強調されますね。

こういった感覚がピアノ演奏でも重要なのです。

ドビュッシー「前奏曲集 第1集 亜麻色の髪の乙女」

譜例(PD作品、Finaleで作成、2-3小節目)

①②③④⑤と5つの番号を書き入れましたが、Ges音が5回続きます。この5つのGes音のうち、どのGes音に一番重みが入ると思いますか。

正解は、④です。

普通に考えると、⑤とも捉えがち。しかし、ドビュッシーは「④から⑤にかけてデクレッシェンドを書いている」ということと、「④にはテヌートを書いている」ということから判断すると、④に一番重みが入ると解釈できます。

・①②はフレーズの中で経過的に通り過ぎる短い音なので、それほど重みは入らない

・③はフレーズの最後の音なので、大きくならずにおさめるのが普通

これも言ってみれば、音楽でいう反復法。

音楽的なリズムを整えたり、一番言いたいことを強調するために、軸となる同じ音が反復されているのです。

同じ音が何度も出てくる時には、必ず、その意図を考えてみましょう。

「絶対、あの曲が弾けるようになりたい」ではなく、「絶対、絶対、あの曲が弾けるようになりたい」にした場合、どのような表現の違いがあるのか。

「毎日練習する」ではなく、「昨日も今日も明日も練習する」にした場合、どのような表現の違いがあるのか。

反復法を理解したうえでピアノへ向かうと、音楽的な演奏に近づきます。

‣ カデンツァの演奏ポイント

古典派の作品やショパンなどでも、楽曲の途中でカデンツァ風のパッセージが現れることがあります。たくさんの例がありますが、例えば、モーツァルト「ピアノソナタ ニ長調 K.311 (284c) 第3楽章」などでも登場します。

この作品では、ピアノソロ作品であるにも関わらずカデンツァが登場することで、協奏曲のような雰囲気が出ていますね。

譜例(PD作品、Finaleで作成、カデンツァ部分)

カデンツァの演奏では、「比較的自由ではあるけれども完全に自由にしないこと」を考慮すべき。

上記の作品のカデンツァでは、モーツァルト自身が:

・4分音符

・付点4分音符

・8分音符

・付点8分音符

・16分音符

・32分音符

・装飾音符

といった様々な音価を書き残すことで、カデンツァでありながらも大づかみのリズムは伝えています。したがって、自由さを持ちつつも「拍の大づかみの感覚」は持って演奏した方が得策。そうでないと音楽の骨格が歪められてしまいますので。

最終的に自由に弾くのはアリですが、まずは基本の骨格を把握しておきましょう。

作品よっては、音価が明確に書かれていなかったりとカデンツァの大まかなリズムが分からないものもあります。その場合でも、「どこまでが区切りなのか」というのを自身の判断で決めておきましょう。

そうすることで、一応の骨格ができるということと、万が一途中で暗譜が飛んでしまっても復帰できるポイントを作ることができます。

‣「重→軽」の小節連結では、つながりを意識する

ベートーヴェン「ピアノソナタ第8番 悲愴 ハ短調 Op.13 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、18-20小節)

この部分の音楽を音型やダイナミクス記号などを参考に捉えると、「重」と書き込んだ小節から「軽」の小節へ解決しているのが分かると思います。「軽い」というよりは「重さが解放される」というイメージ。

このような小節連結の時に、それぞれの小節が一つ一つになってしまって繋がりがなくなってしまう演奏を耳にします。

必ず、「重」から「軽」へのつながりを意識して演奏しましょう。「重」の部分を演奏している時に、出した音をしっかりと聴いていて緊張感を持ち続けているようにするのがコツです。

もう一例を見てみましょう。

モーツァルト「ピアノソナタ ト長調 K.283 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、25-28小節)

この譜例の場合、上記のベートーヴェンの例のように「重」の小節の目印としてのダイナミクス指示はありません。しかし、音の厚みや休符の使い方を調べることで、譜例へ書き込んだ「重→軽→重→軽」の連結になっていることが分かります。

やはり、一つ一つ一つ一つにならないよう、「重→軽」のつながりを意識するべき。右手で演奏する和音を打鍵したら、その音をしっかりと聴きながら十分に音価を保って演奏するのがコツです。

実際の楽曲では、小節構造として「重→軽」になっているところはたくさん出てきます。

「重→軽」の小節連結では、つながりを意識する、これを忘れないようにしてください。

► C. 運指・テクニック

‣ 手の形を準備できる音型

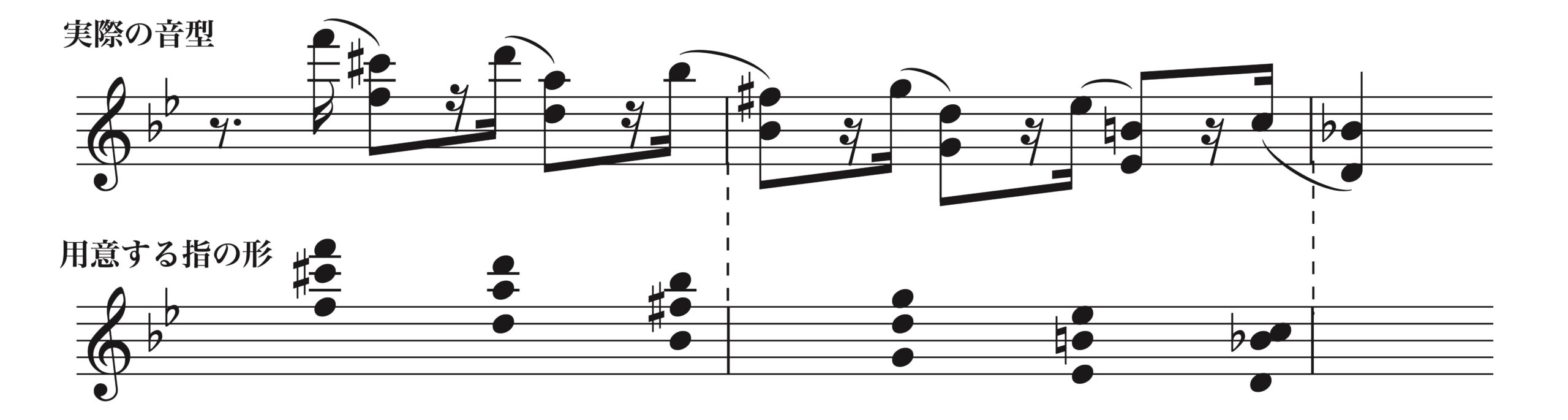

シューマン : 謝肉祭 Op.9 より「コケット」

譜例(PD作品、Finaleで作成、曲頭)

譜例の上段は、楽曲の右手部分です。音符や休符が散らばっていて何だか難しそうに感じるかもしれません。

しかし、観察してみると「譜例下段の和音を分散させただけ」ということに気づきます。

したがって、「手の形(ポジション)を用意して指を下ろす」だけで、用意せずに音を拾っていく場合よりも演奏難易度がグンと下がるのです。

用意を怠ると手の動きが大きくなり、失敗する可能性が高まります。

「手の形を準備できる音型」というのは本当に多くの楽曲の中に含まれており、「譜読みの段階で見つけ出すことが大きなポイント」と言えるでしょう。

‣ 並行分散和音には「和音で素早くつかむ練習」が有効

急速な並行分散和音を攻略するためには、「和音で ”即座に” つかむ練習」が有効。

すでに取り入れている方もいるかもしれませんが、この練習方法にはポイントがあるのです。

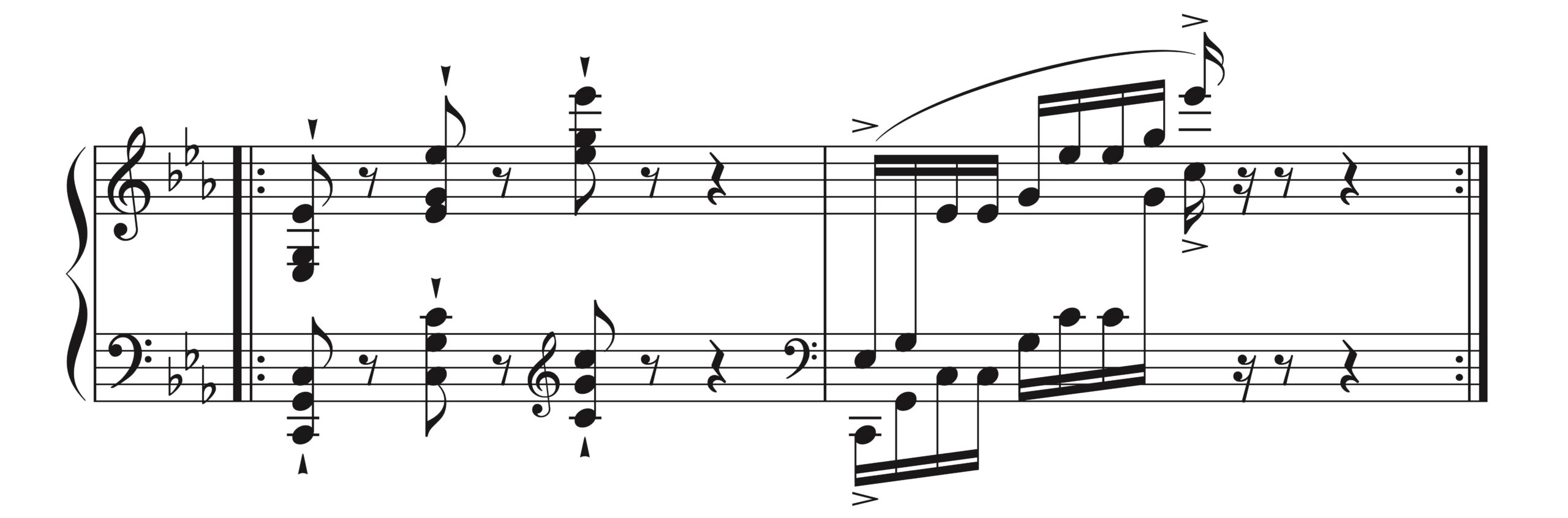

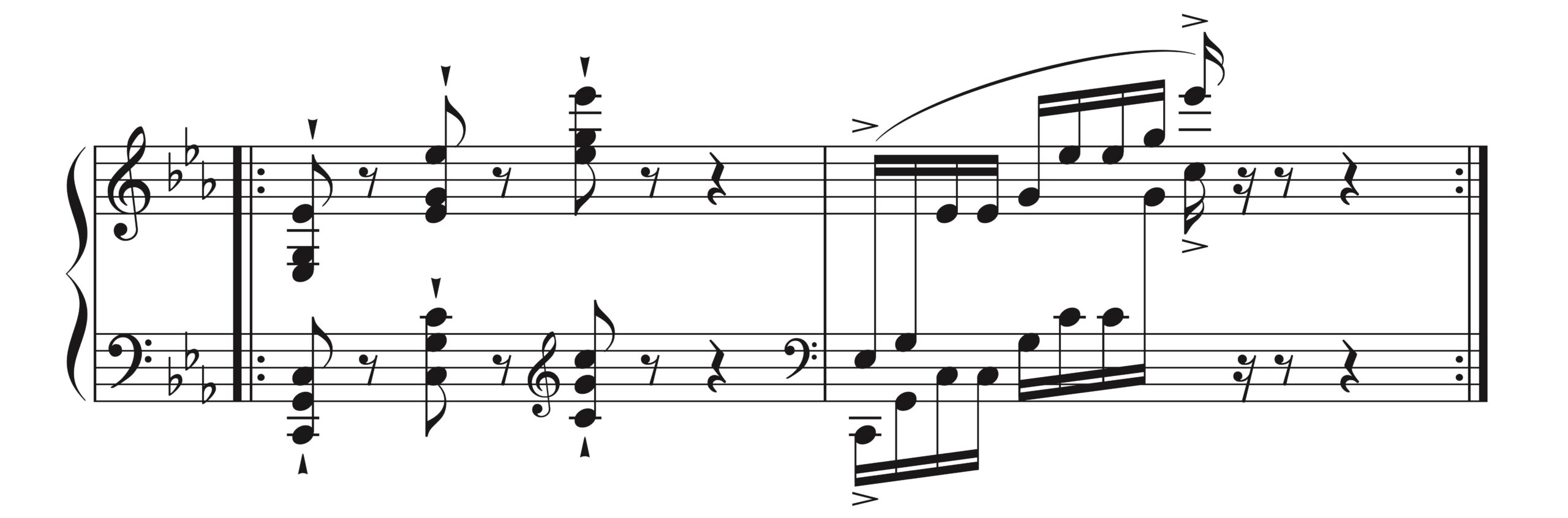

ショパン「エチュード op.25-12(大洋)」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、1小節目前半をもとに)

譜例のように並行分散和音を和音としてつかむ練習をして、その音型における手の形、ポジションを覚えます。この時に、「そのポジションを “即座に” 用意でき、力強く打鍵できる」というのを一つの到達目安としてください。

「即座に」というのがポイント。

実際の急速分散和音で使えるようにするためには、極論、目をつぶってでもそのポジションを即座につかめるようになるまで徹底的に和音練習すること。

そこまでやってはじめて、効果を感じるでしょう。

この楽曲の場合、譜例のように「2拍分の上行音型」を「2小節分のリズム」に乗って練習しましょう。

(再掲)

この「ひとかたまりのリズム」は、楽曲によって自由に作成してください。

もう一つのポイントとしては、「次の拍頭の音まで弾く」ということ。次の拍頭の音を意識して練習することで、いずれつなげて弾くときにも応用できる練習になります。

したがって、1小節目の下りの音型では(原曲の)2小節目の頭の音まで弾くことになります。

次の譜例を参考にしてください。

譜例(1小節目後半をもとに)

他の小節でも、基本的なやり方は同様。

この練習方法は全ての分散和音で使えるわけではありませんが、譜例のように「同じ運指で並行移動していく分散和音」では必ず行うべきと言えるほど重要な準備練習です。

‣ 黒鍵の単音強打でミスをしないコツ 3点

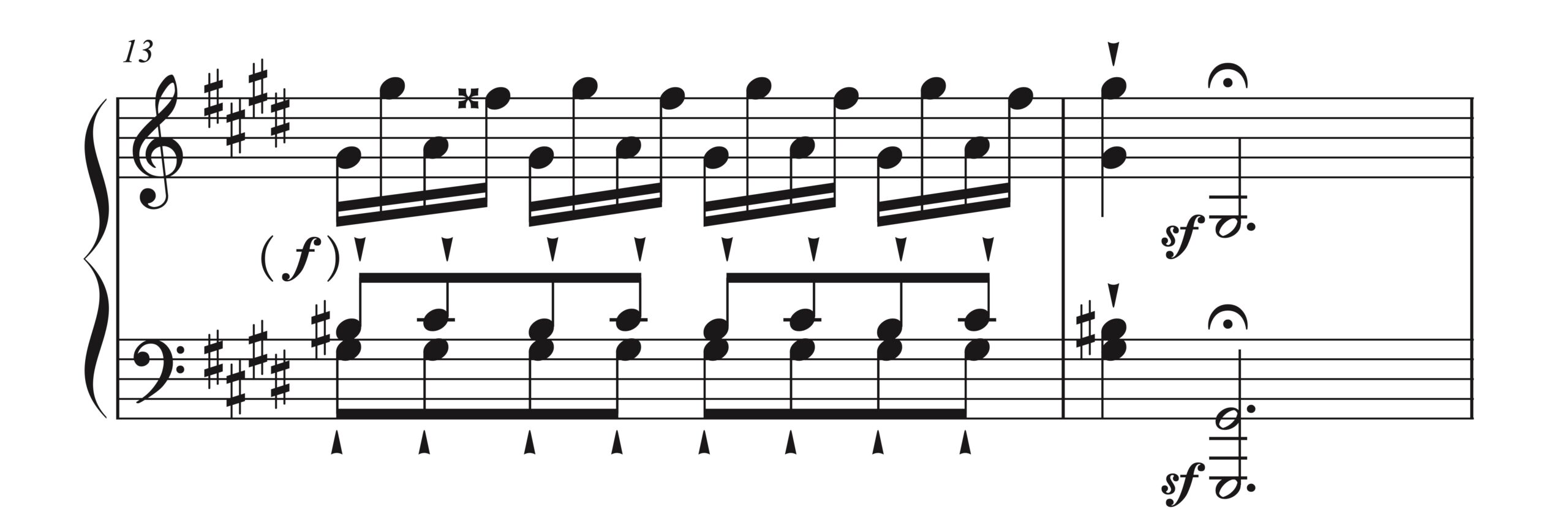

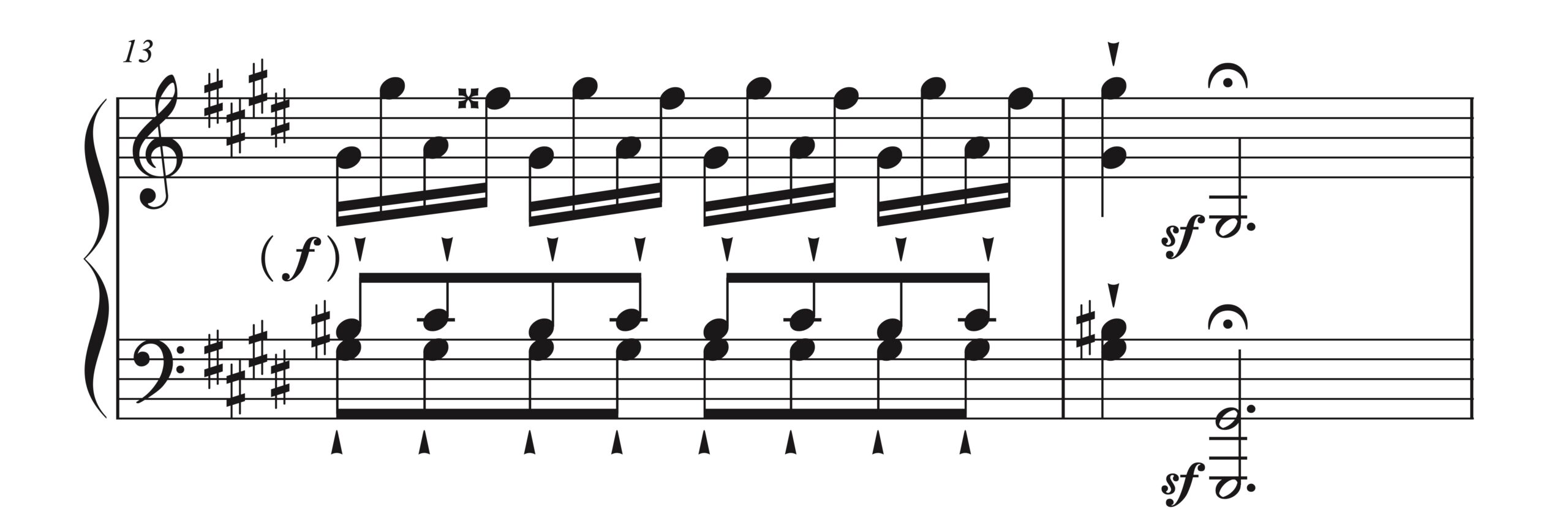

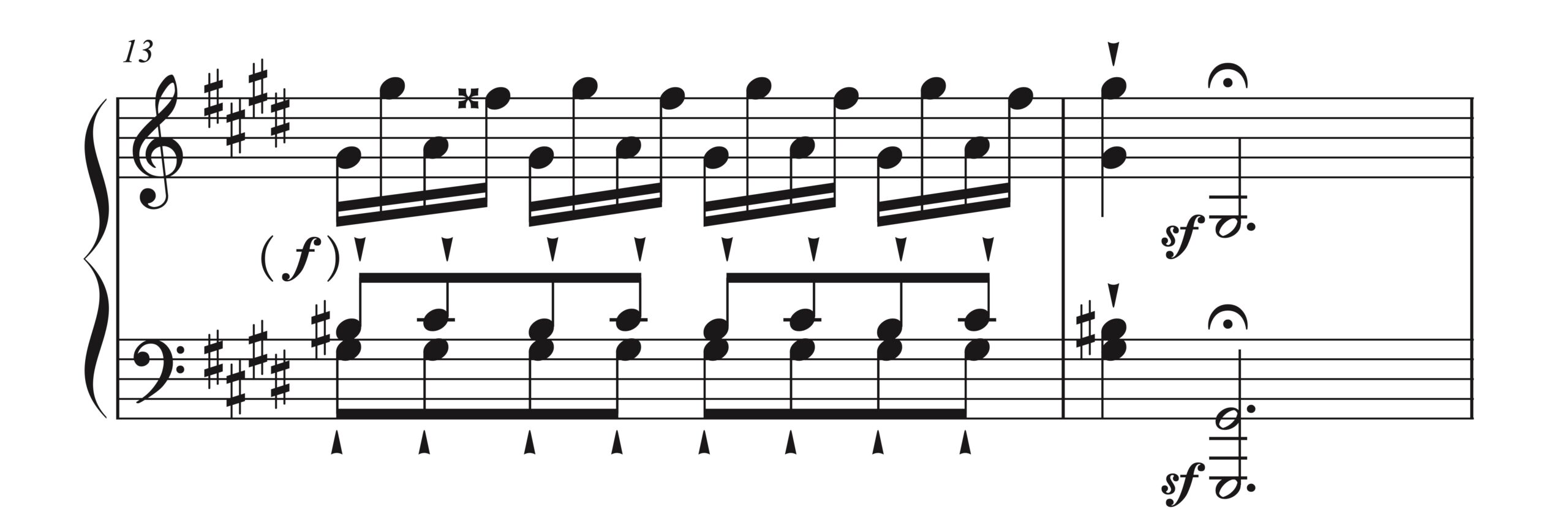

ベートーヴェン「ピアノソナタ第14番嬰ハ短調 Op.27-2 月光 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、13-14小節)

この譜例では、14小節目に右手でGis音を単音強打します。

「黒鍵の単音強打でミスをしないコツ 3点」は、「束ねて・寝せて・近くから」。これらを組み合わせて使います。

【束ねて】

(再掲)

「束ねて」というのは、2の指だけ、3の指だけ、のような打鍵をせずに、「2と3の指を束ねて打鍵する」というもの。

黒鍵は非常に細いうえに白鍵よりも一段上がっているので、一つの指で打鍵しようとズルリと滑り落ちてしまう可能性があります。一方、束ねた指で打鍵することでしっかりと黒鍵をつかむことができるので、失敗の確率を下げられるというわけです。

それに、束ねることで関節が強固になるため、強打でも関節がペコっとならなくなります。

1の指で打鍵する場合であれば強い指なので1本でもOKですが、1と2の指を束ねて打鍵する方がテクニック的には安定します。

【寝せて】

(再掲)

「寝せて」というのは、打鍵する時の指の角度のこと。

先ほども書いたように黒鍵は細いので、指を立てた状態(手首が上がった状態)で打鍵すると、仮に束ねていてもミスをする確率が上がってしまいます。

手首をあまり上げずに指を寝せ気味にし、指の腹を使って黒鍵をつかむイメージで打鍵しましょう。

「近くから」というのは、打鍵をする時の準備位置のこと。

強打だからといって離れた高いところから打鍵すると、ミスをする確率が上がるうえに叩く結果となり、音も散らばってしまいます。

「鍵盤のすぐ近くから押し込むように打鍵する」ようにしましょう。つまり、迅速なポジションの準備が必要です。

‣ 黒鍵を含む3度の連続を弾きやすくする方法

ハイドン「ソナタ 第60番 Hob.XVI:50 op.79 第3楽章」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、84-85小節)

このような、黒鍵を含む3度の連続が上手く弾けない場合にやるべきなのは、手を少し手前へ移動させることです。

3度で、なおかつ黒鍵を含んでいる時は、思っている以上に手が鍵盤の奥へ入ってしまっているケースが多い。

黒鍵から指が滑り落ちない程度で、少し手間に移動してみてください。ずっと弾きやすくなります。

どうして手が鍵盤の奥に入っていると弾きにくいのかというと、単純に、キータッチが重くなるから。

ピアノの構造上、打鍵にはシーソーのような「てこの原理」がはたらいているので、鍵盤の奥へ行けば行くほど打鍵に多くの力が必要になってきます。

このキータッチの重さについて普段はあまり意識していないかもしれませんが、鍵盤の奥で4と5の指でトリルしてみるとやりにくいことが分かるはず。

‣ 3度音程の連続 :効果的な練習方法

3度音程の連続パッセージでは、注意しないと音がバラバラになってしまいます。

効果的な練習方法を紹介しておきましょう。

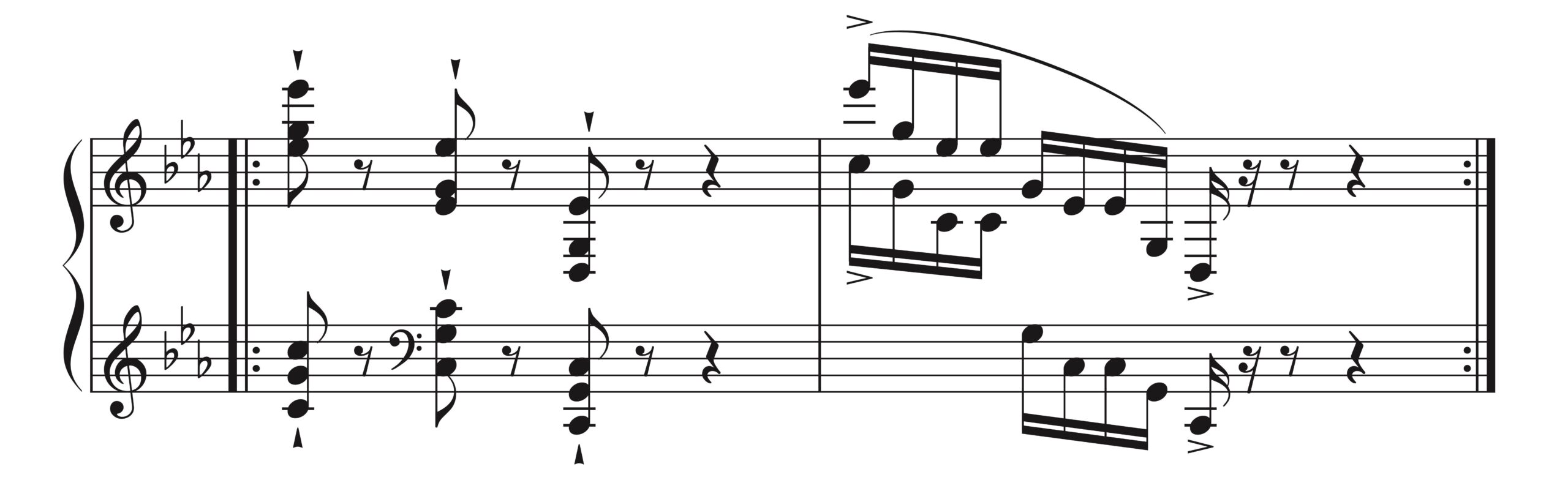

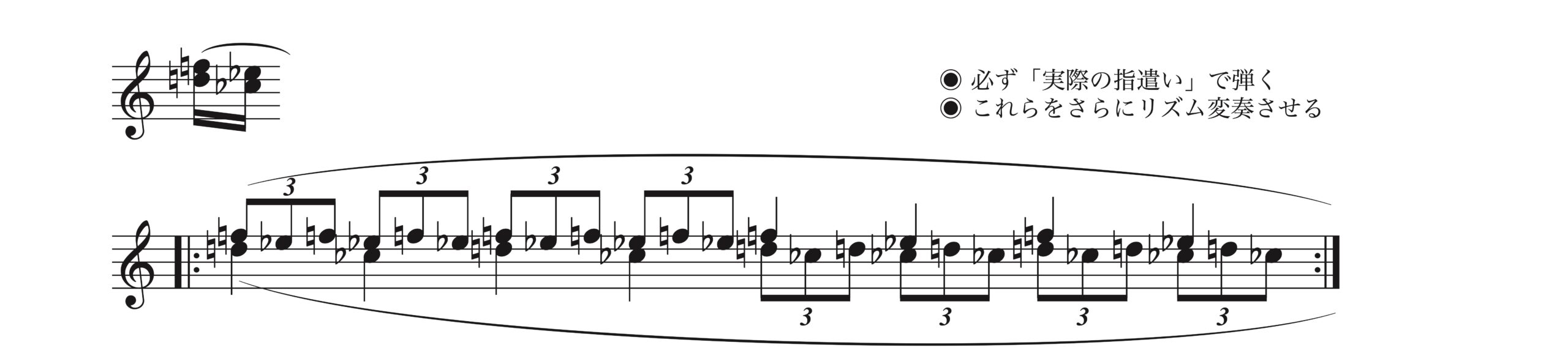

以下の譜例を見てください。

上段は、ショパン「ポロネーズ 第7番 幻想 Op.61 変イ長調」の前半部分に出てくる3度音程の連続パッセージから始まりの音を抜き出しています。下段は練習方法の例。

この練習は、「隣音同士のつながりの改善」に好影響があります。

はじめにこの練習をする時は頭が混乱するはずですが、そこがポイント。

・混乱せずに弾けるように慣れること

・その状態で相当の速さで弾けるようにしておくこと

これら両方をクリアすること通常演奏に戻したときの難易度がグンと下がります。

練習のポイントは以下の2つです:

・必ず「実際の楽曲で用いる指遣い」で弾く

・これらをさらにリズム変奏させる

もっと言えば、鍵盤を押し付けるのではなく「指の元の関節を柔らかくして弾く」のもチェックポイントと言えるでしょう。

様々な練習方法は、無理に行うことが目的ではなく、無駄な力を入れずに行ってこそ効果があります。

► D. その他

‣ 自分の「~節」をわざと意識してみる

同じ作品でも、演奏するピアニストによって全く別の作品のように聴こえます。

ある程度系統の似た演奏はあっても、完全に同じ演奏は二つとありませんし、仮に「あのピアニストの真似をして」と言われても完全再現なんて到底できません。弾く作品がどんなに易しいものであったとしても。

いろいろな演奏者に話をきいていると、差別化的に人と違った演奏をしようと思っている人は意外と少ないのです。

そんなことを考えなくても、演奏者によって:

・性格

・趣味

・今まで吸収してきた音楽

などあらゆることが異なるため、自分のやり方でやるだけで勝手に人とは違う演奏になってしまうわけですね。

ここで、筆者がおすすめする音楽に色を出すちょっとしたコツをお伝えします。

作曲でも演奏でも、普段はいつも通りにやっていていいと思うのですが、人から「○○なところが○○さんっぽいよね」というように「~サウンド」「~節」のような部分を何度も指摘された場合は、”わざと” そこを意識してみるのです。

そういうのって、放っておくよりも意識した方がより前面に出てきますので。

‣ 予想外のミスをした時には、直後をそれに合わせる

演奏をしていると:

・ある音が予想外に強く飛び出てしまった

・ある音が予想外に小さくなってしまった

などといったアクシデントが起きることも。

こういった場合は、そのアクシデントからつながるように直後を即興的に合わせて、そういうものだと思わせることがポイント。あたかもそうしようとしてそうなったように演出する。戻れそうなところで帳尻をあわせればOKです。

結構やってしまいがちなのですが、アクシデントのすぐ次の音から今までやろうと準備してきたやり方へ戻してしまうと、連続性が失われます。アクシデント箇所が浮いてしまい、全体のバランスを欠くからです。

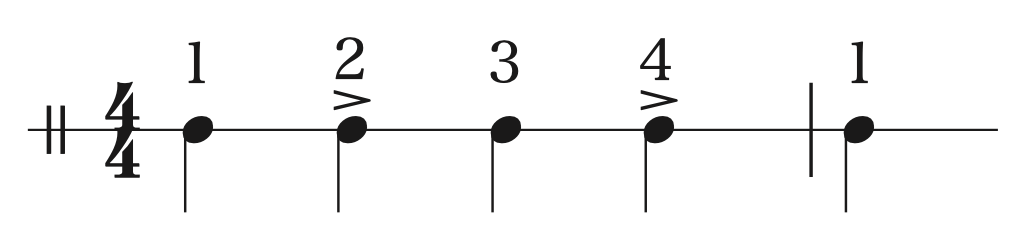

‣ アフタービートの演奏法

(譜例)

アフタービートは、ただ裏拍にアクセントをつけるのではなく、「次の拍へ向かうエネルギーが発生する」という点が特徴。

つまり、譜例の場合は「2→3」「4→1」というエネルギーが発生するので、演奏の際にもそれらのつながりを意識して打鍵する必要が出てきます。

そうすることで、単に強調した場合と比べて音楽が前へ進む力を持ってくれます。

► 終わりに

様々な演奏テクニックとアプローチについて解説してきました。これらを演奏をより豊かにするための選択肢として捉えていただければと思います。

本記事で紹介した内容を自身の演奏スタイルに合わせて取り入れ、発展させていってください。

コメント