【ピアノ】ストライド奏法の跳躍を克服する:効果的な練習方法とコツ

► はじめに

ストライド奏法は、ラグタイムピアノの魅力的な演奏技法の一つですが、左手の大きな跳躍が必要なため、習得に苦労する方も多いのではないでしょうか。特にテンポが上がると、正確性を保ちながら演奏することは非常に困難になります。

本記事では、ストライド奏法における跳躍技術を効率的に習得するための具体的な練習方法とコツを解説します。

► ストライド奏法とは?

ストライド奏法は、特にラグタイム音楽で頻繁に使用される左手の伴奏技法です。

その代表的な例として、ジョプリンの名曲「ジ・エンターテイナー」を見てみましょう。

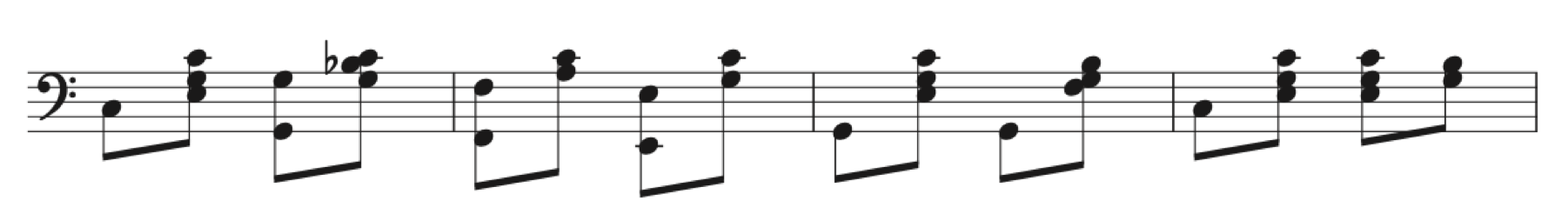

ジョプリン「ジ・エンターテイナー」

譜例1(PD楽曲、Finaleで作成、5-8小節の左手)

この譜例から分かるように、ストライド奏法は「バス音」と「和音(ハーモニー)」を交互に演奏する技法です。この奏法は、まさにジャズバンドのリズムセクションを一台のピアノで表現しています。

► 跳躍の難しさとその克服法

ストライド奏法の最大の課題は、テンポが速くなった時の「跳躍」の処理と言えるでしょう。以下の三つのポイントを意識して練習することで、確実な演奏が可能になります:

‣ 1. 距離感の習得

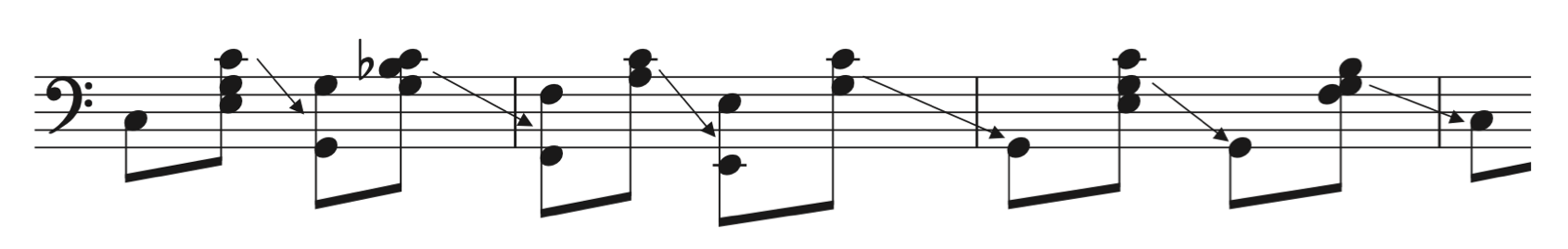

譜例2(Finaleで作成)

裏拍の和音からベース音までの距離を感じながら、ゆっくりとした練習で体得していきましょう。上記の譜例で示した矢印の動きを意識することが重要です。

鍵盤を見ずに正確な位置に手を置けるよう徐々に感覚で覚えてしまい、それができたうえで最終的には目で見るようにすると、非常に安定します。

‣ 2. プリペアの重要性

単なる手の移動ではなく、打鍵した直後から次の音への「準備(プリペア)」を意識することが重要です。跳躍奏法はもちろん、ピアノ演奏におけるあらゆる動作の成否は、この「準備」の質で決まると言っても過言ではありません。

具体的には、以下のポイントを意識しましょう:

・前の音を弾き終わったら、即座に次のポジションを準備する

・手の移動は「最短距離」を心がける

図(Finaleで作成)

手の移動パターンについて、上図を参考に解説します:

・①が最も理想的な動きであり、しなった弓のような滑らかな軌道を描いている

・②や③のような直角的な動きは避ける

しなりの角度は跳躍の内容によって多少変わりますが、②や③のような直角的な動きは、特に入門から初中級レベルの学習者によく見受けられる傾向があります。

①はワンアクションで移動を完了している点に注目してください。これに対し、②はツーアクション、③はスリーアクションとなっています。手の移動においては、できる限り動作を減らすことが効率的であり、最短距離での移動を意識すれば、自然と最適なワンアクションの軌道になります。

‣ 3. 片手の暗譜による確実性の向上

左手パートを暗譜レベルまでこなすことで、両手での演奏がより安定します。譜読みの段階から覚えてしまうくらいの気持ちで取り組みましょう。

これは跳躍に限らず、難しいパッセージを習得する際の基本となる考え方です。

► 練習の進め方

1. まずはゆっくりしたテンポで、上記のポイントを意識しながら丁寧に練習する

2. 左手のみで鍵盤を見なくても弾けるレベルまで練習を重ねる

3. 徐々にテンポを上げていき、本来のテンポでも安定した演奏ができるようにしていく(左手の暗譜が済んでから)

この段階的なアプローチを通じて、確実な技術の定着を目指しましょう。テンポを上げることよりもまずは、1-2の過程をしっかりとこなすことが、上達における大きなポイントです。

► 終わりに

ストライド奏法の跳躍技術は、正しい練習方法を継続することで必ず習得できます。距離感の把握、プリペアの意識、そして片手での完全な暗譜という三つのポイントを徹底することで、安定した演奏が可能になるでしょう。

► 関連コンテンツ

コメント