【ピアノ】sopra(ソプラ)、sotto(ソット)と書かれている場合の弾き方

► はじめに

本記事では、ピアノ演奏における重要な記譜用語「sopra(ソプラ)」と「sotto(ソット)」について解説します。これらの用語は、特に近現代の作品でよく目にする表記で、手の重なり方を指示する重要な演奏上の指標となります。

加えて、「手の重なり」が生じる作品においてこれらの用語を演奏者自身が書き込んで活用するヒントについても取り上げます。

► sopra・sottoの理解

‣ sopra・sottoとは?基本の意味

sopra(ソプラ):イタリア語で「上に」の意

sotto(ソット):イタリア語で「下に」の意

これらの用語は、両手が重なる際の上下関係を明確に指示するために使用されます。sopraと記されたパートを弾く手が物理的に上側に位置し、sottoと記されたパートを弾く手が下側に位置することを示しています。

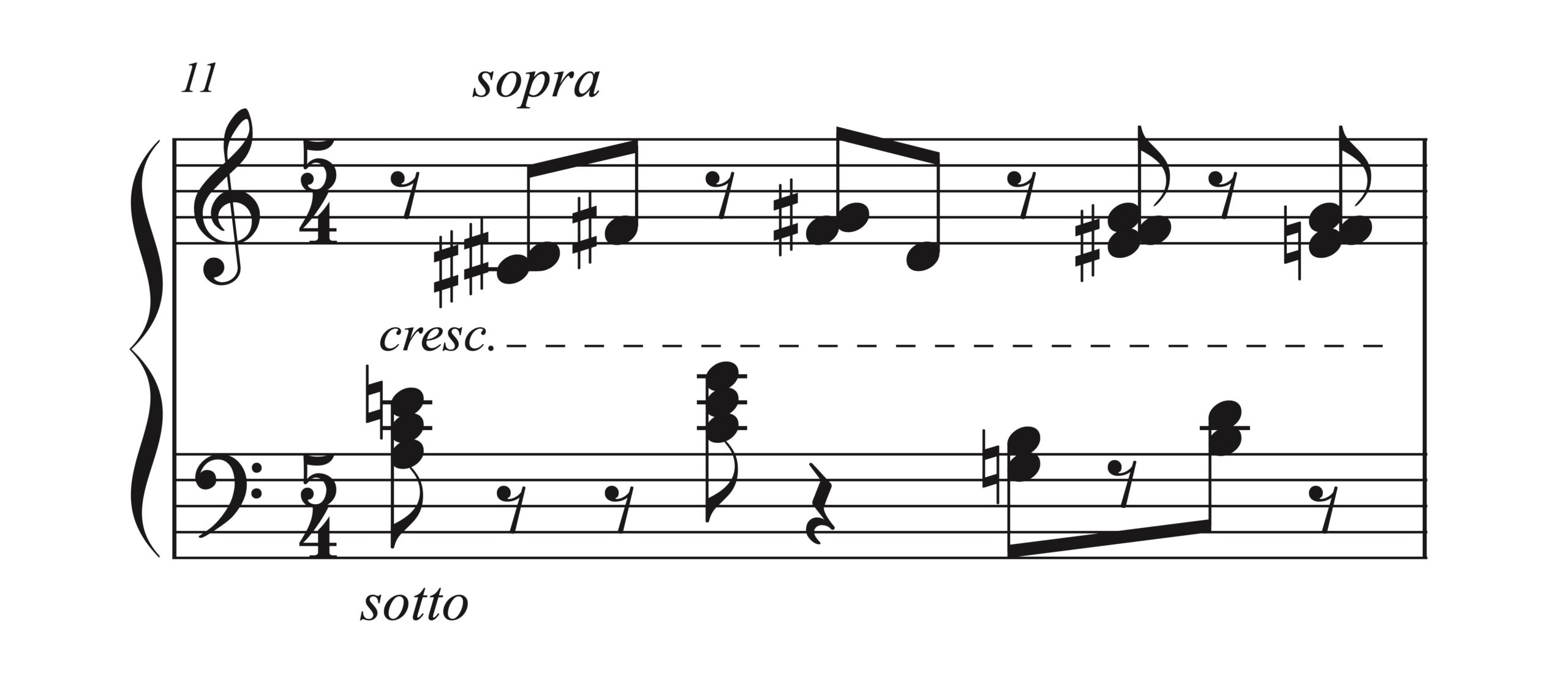

‣ 実例で理解する:バルトーク「シンコペーション」

バルトーク「ミクロコスモス 第5巻(122~139)133番 シンコペーション」

譜例(PD楽曲、Finaleで作成、11小節目)

この楽譜の読み方:

・上段に「sopra」→ 右手が上側

・下段に「sotto」→ 左手が下側

つまり「右手が上、左手が下」の配置で演奏します。

►「手の重なり」に関する追加視点

‣ なぜ、手の重なりが重要なのか

手の重なり方は、以下の要素に大きく影響します:

1. 演奏の容易さ

適切な重なり方により、無理のない自然な演奏が可能になります。上下逆では弾けない箇所すらあります。

2. 音楽表現

手の位置により、各声部の音色や強弱のバランスが変化します。

特に注意が必要な場面:

高度な楽曲では、数拍ごとに手の上下位置を入れ替える必要がある場合があります。この際、sopra・sottoの指示は演奏者にとって非常に重要な道しるべとなります。作曲家が言葉で指示していないケースも多く、その場合は演奏者が楽譜へ書き込んでしまうといいでしょう。

‣ 代表的な楽曲での「手の重なり」の使用例

sopra・sottoの概念は、バルトーク以外の多くの近現代作品でも重要な役割を果たしています:

・ラヴェル「前奏曲(1913)」

・ラヴェル「水の戯れ」

これらの作品では、sopra・sottoという用語自体は使われていませんが、手の重なりが出現します。

‣ sopra・sottoが書かれていない場合の留意点

1. 適切な書き込み

・sopra・sottoの指示がない箇所でも、楽譜を見て手の重なりが必要な箇所を特定し、適切な配置を書き込んでおく

2. 緩急両テンポでの良好度チェック

・手の重なりの上下の判断はテンポが急速だと変わることがあるので、緩急両テンポで良好度のチェックをする

3. 各手の奥行きについても着目

・手の重なりの上下に加えて、どちらの手が「どれくらい奥で・手前で」といった視点も持つ

・sopra・sottoが書かれている場合でも同様

► 終わりに

sopra・sottoは、近現代ピアノ作品において欠かせない演奏指示です。

・まずは、用語の意味を把握して正確に読譜できるようにする

・次のステップとして、作曲家の指示がない場合でもこれらの用語を書き込むなり活用する

この2ステップで譜読みを進めるようにしましょう。

► 関連コンテンツ

著者の電子書籍シリーズ

・徹底分析シリーズ(楽曲構造・音楽理論)

Amazon著者ページはこちら

YouTubeチャンネル

・Piano Poetry(オリジナルピアノ曲配信)

チャンネルはこちら

SNS/問い合わせ

X(Twitter)はこちら

コメント