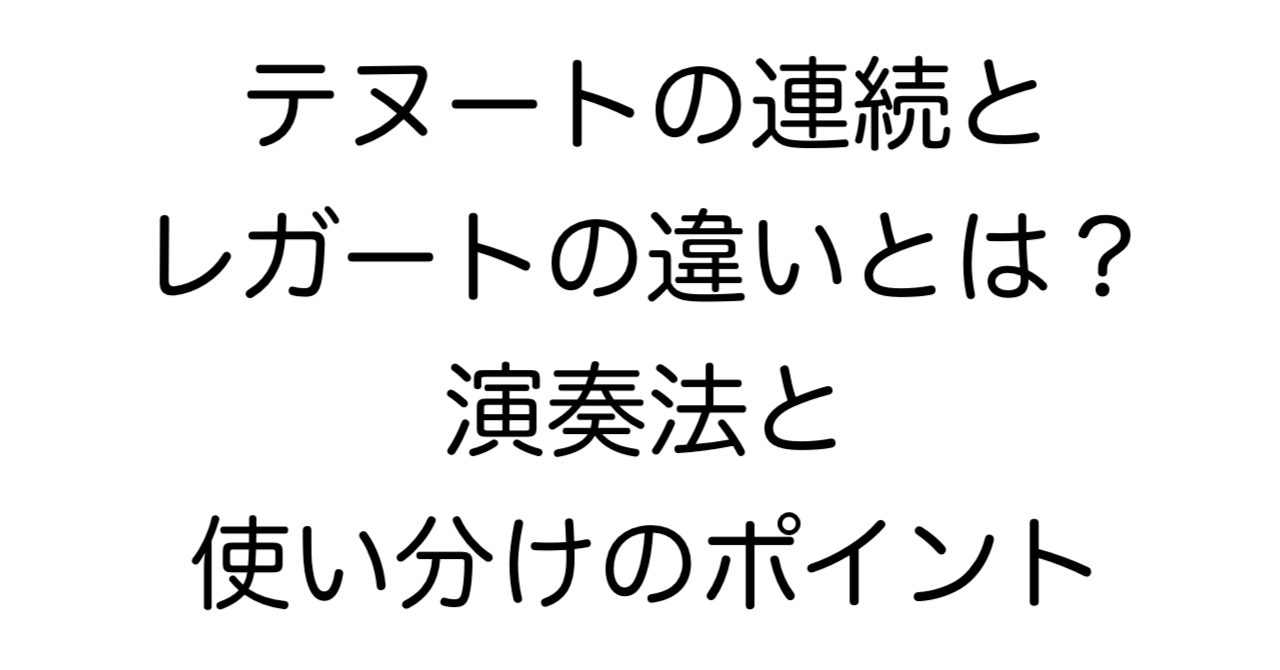

【ピアノ】テヌートの連続とレガートの違いとは?演奏法と使い分けのポイント

► はじめに

音楽演奏において、テヌートとレガートの違いは非常に重要であり、特に「テヌートの連続」と「レガート」は、一見似ているように見えて、実は全く異なる演奏表現となります。

本記事では、その違いを詳しく解説していきます。

► テヌートの連続とレガートの違い

‣ 結論:テヌートとレガートの本質的な違い

・テヌート:各音を保持しながらも、音と音の間に微細な切れ目を入れる

・レガート:音と音を完全につなげて演奏する

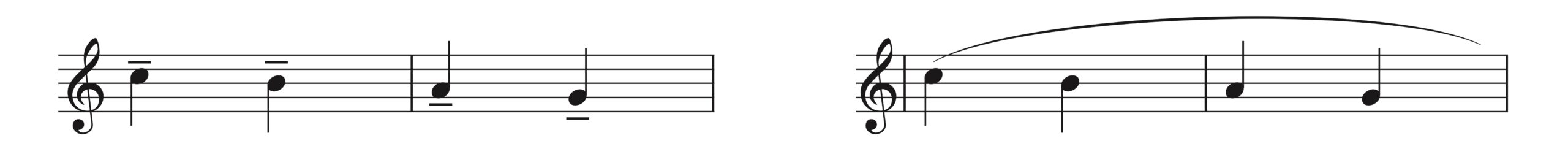

‣ 譜例で見る違い

譜例(Finaleで作成)

左:テヌートの連続

右:レガートのスラー

これら2つの奏法は、同じように見えて全く異なる演奏方法を示しています。

► 原則としてのテヌートの演奏法

テヌートの連続では、以下の点に注意して演奏しましょう:

1. 音の保持

・各音符の長さをしっかりと保つ

・音をギリギリまで意識的に維持する

2. 音の区切り

・音と音の間に「紙一枚分」の隙間を入れる

・各音の終わりは、はっきりと切る

3. 音の強調(解釈による)

・各音をやや強調する

・音の始まりを明確に

► 楽器別のテヌートの演奏方法

‣ ピアノの場合

「シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現」 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

という書籍に、以下のような記述があります。

テヌート記号がついた音が連続している場合、レガートのとき程は音をつながない。

レガートでは、上腕の動作およびダンパーを静かに下げることによって、音をつなぐ。

それに対してテヌートの場合、ダンパーは自由にストンと落下させる。

このことによって、音と音の間にテヌート独特のわずかな切れ目を作り出す。

(抜粋終わり)

この文章から読み取って欲しいのは、「各音の間の消え際は、割とバッサリいっている」ということ。

「音の長さを保ち終えたら、バッサリ消す」

このニュアンスが、テヌートのイメージに近いものとなります。

‣ 弦楽器の場合

・テヌートは、弓を一音ごとに返す奏法で演奏

・弓の動きを止めずに、かつ、弓を返さないと「スラー表現」になる

‣ 管楽器の場合

・テヌートは、タンギング(舌による音の区切り)を使用し、「ダーダー吹き」と呼ばれる奏法で演奏

・スラーがかかっていると、「タンギングし直さないで演奏する」という意味になる

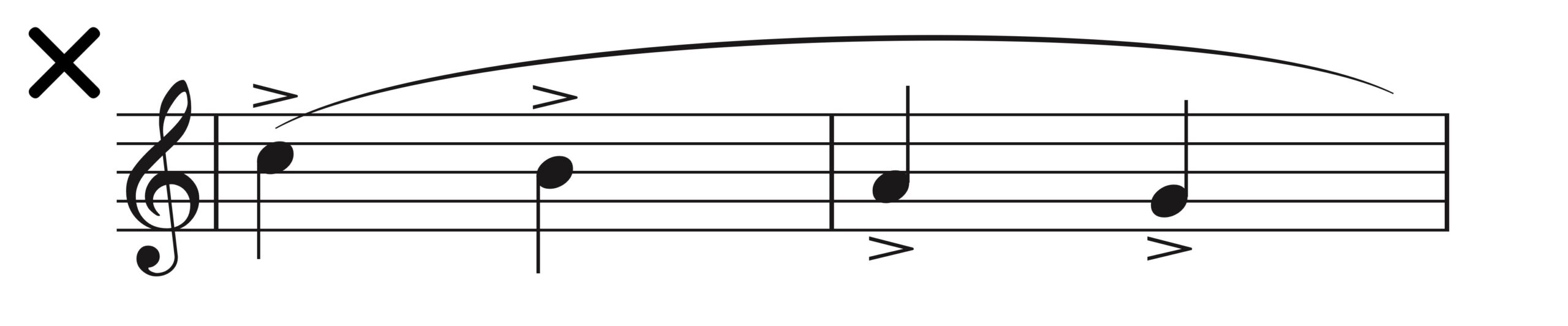

► 補足:マルカートとスラーの関係

マルカートはスラーと相反する性質を持っています。以下の理由から、通常、力のある作曲家はマルカートとスラーを同時に使用しません:

・音楽表現の明確さが失われる

・演奏者に混乱を与える可能性がある

・音楽の意図が不明確になる

譜例(Finaleで作成)

► まとめ:演奏のポイント

テヌートの連続を演奏する際は:

・音の長さをしっかり保つ

・音と音の間に微細な切れ目を入れる

・必要に応じて、各音を適度に強調する解釈をとる

これらの要素を意識することで、テヌートの持つ特徴的な表現を実現できます。

・シャンドール ピアノ教本 身体・音・表現 著 : ジョルジ・シャンドール 監訳 : 岡田 暁生 他 訳5名 / 春秋社

► 関連コンテンツ

コメント